A

vviene tutto nell’estate del 1990 – l’estate dopo la caduta del Muro di Berlino, in cui scoppia la Guerra del Golfo, in cui Microsoft rilascia il primo Windows – il romanzo d’esordio di Annie DeWitt, Notti in bianco (Black Coffee, traduzione di Leonardo Taiuti).

La vita di Jean, la voce narrante che per salti, ellissi, dettagli minuziosi e slanci poetici racconta la lunga estate in cui la madre abbandonò la famiglia, si è svolta tutta lungo la strada sterrata di un paesino dell’America rurale: “Avevo dodici anni, andavo per i tredici, e quell’anno ero cresciuta di dieci centimetri. Il mio petto era ancora piatto”. È un’estate sospesa tra l’infanzia e l’adolescenza, in cui Jean scopre il desiderio per “il ragazzo che fumava nel cortile della scuola e dormiva ancora tra astronavi e stelline”, intuisce il potere e la minaccia del sesso, studia le vite degli adulti per capire come usarlo. Jean imita, provoca, innesca reazioni più grandi di lei: interpreta con uno sguardo sul punto di perdere l’ingenuità una storia di formazione e disintegrazione per un’intera piccola comunità.

Il tuo romanzo sembra accadere nell’attimo che precede un’esplosione, a livello personale e nazionale. Cosa ti interessava di quel momento?

Mi piace il rapporto tra stasi e dinamismo che costruiscono scrittori come Marguerite Duras. Ho scelto la stasi per quel determinato momento storico, l’estate dei primi anni Novanta, che sembrava la pace prima della tempesta. Spesso penso che questo libro parli del modo in cui fraintendiamo le notizie. La madre sta per abbandonare la famiglia, in sua assenza succedono cose enormi a Jean, eppure al suo ritorno è come se niente fosse successo. È inquietante: la vita ricomincia uguale a prima, si riaccendono le luci nella casa. Jean è lì, da sola, quando scoppia la Guerra del Golfo, la prima a essere trasmessa 24/7. Nel momento in cui sganciano le bombe su Baghdad, il commentatore dice che sembrano luci di Natale. È un termine così strano da usare riferito a una guerra, così assurdo. Prima la guerra in Vietnam si leggeva; da quel momento si può guardare in tv. Era surreale, esplosivo, anche per la bambina che ero al tempo. Volevo catturare quello strano momento prima che la vita esploda, che porta con sé eccitazione, trasgressione ma anche la tristezza perché niente sarà più lo stesso.

Poi c’è il posto in cui è ambientato, l’America rurale, che forse contribuisce a questa impressione di immobilità. Sembra soffocare gli adulti, ma lasciare molta libertà ai bambini.

Sì, è l’altro aspetto che volevo cogliere. È triste il modo in cui la nostra visione del mondo viene in qualche modo limitata dalla conoscenza. Il mondo infantile ha un’altra vastità, tutto è possibile perché non si conoscono le regole della fisica, della scienza. Una strada sterrata sembra infinita per un bambino. Volevo catturare la vastità spensierata che ha vissuto la mia generazione, l’ultima a crescere senza internet.

C’è una frase a un certo punto, “L’estate riusciva non so come a trascinare nella notte una parte del giorno”. Da bambini sembra durare metà anno, ti svegli la mattina, metti il costume e vai in giro in bici. Guardo ai quei tempi con nostalgia.

Il tempo, lo spazio, anche le relazioni sembrano spesso deformate dallo sguardo tredicenne di Jean. È una narratrice inaffidabile?

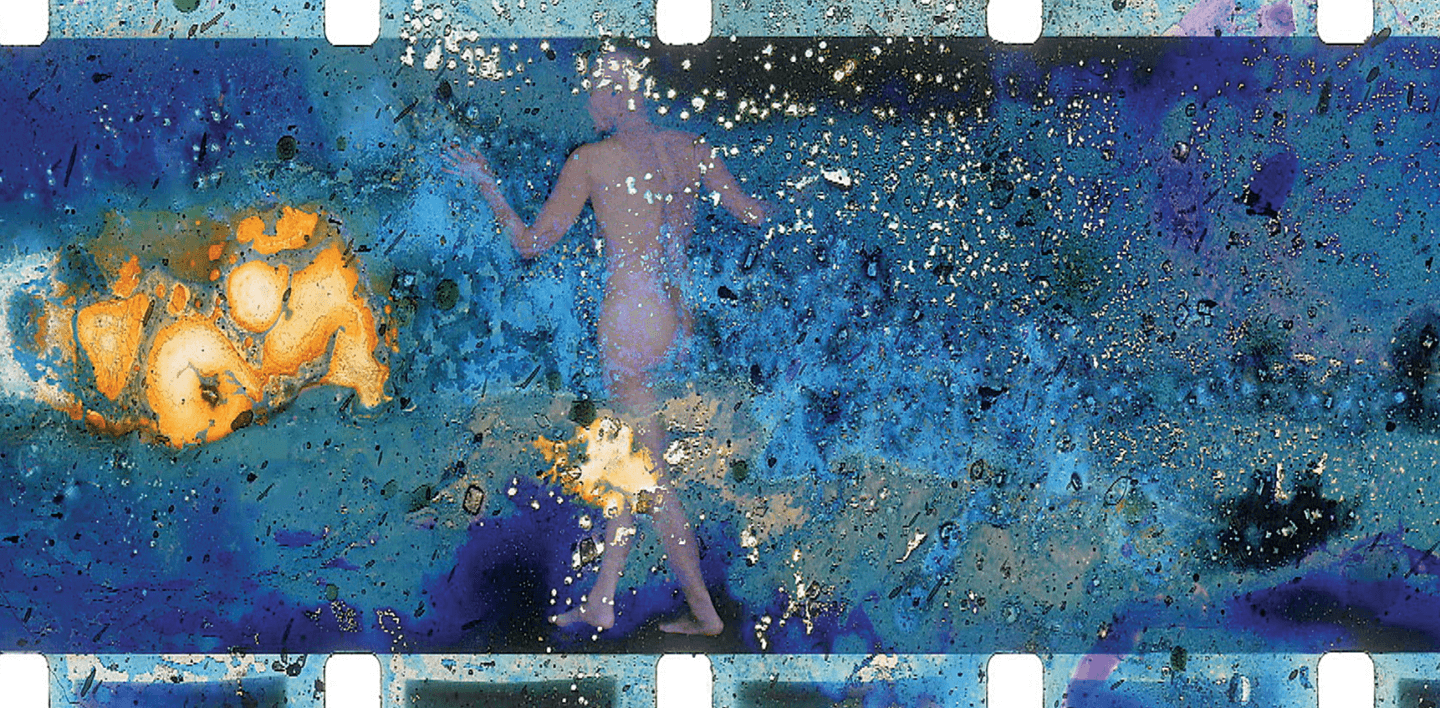

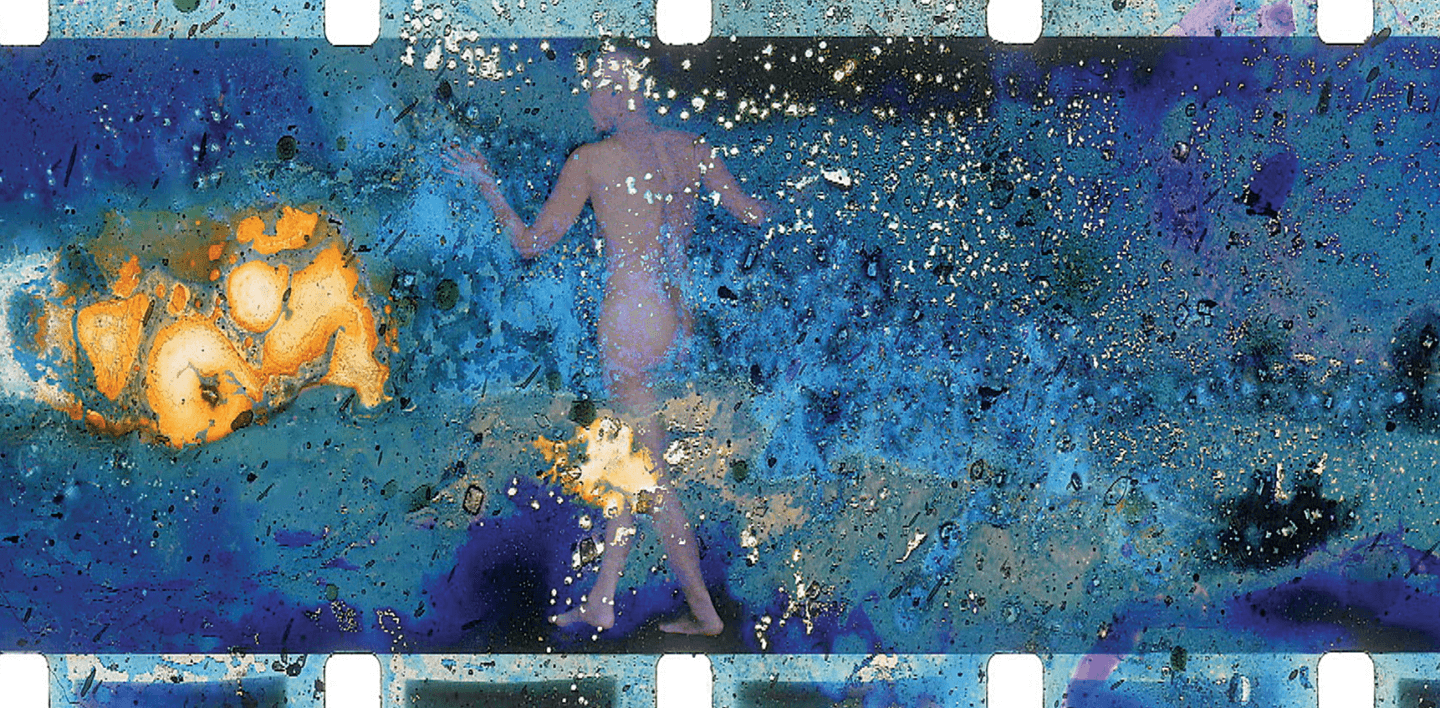

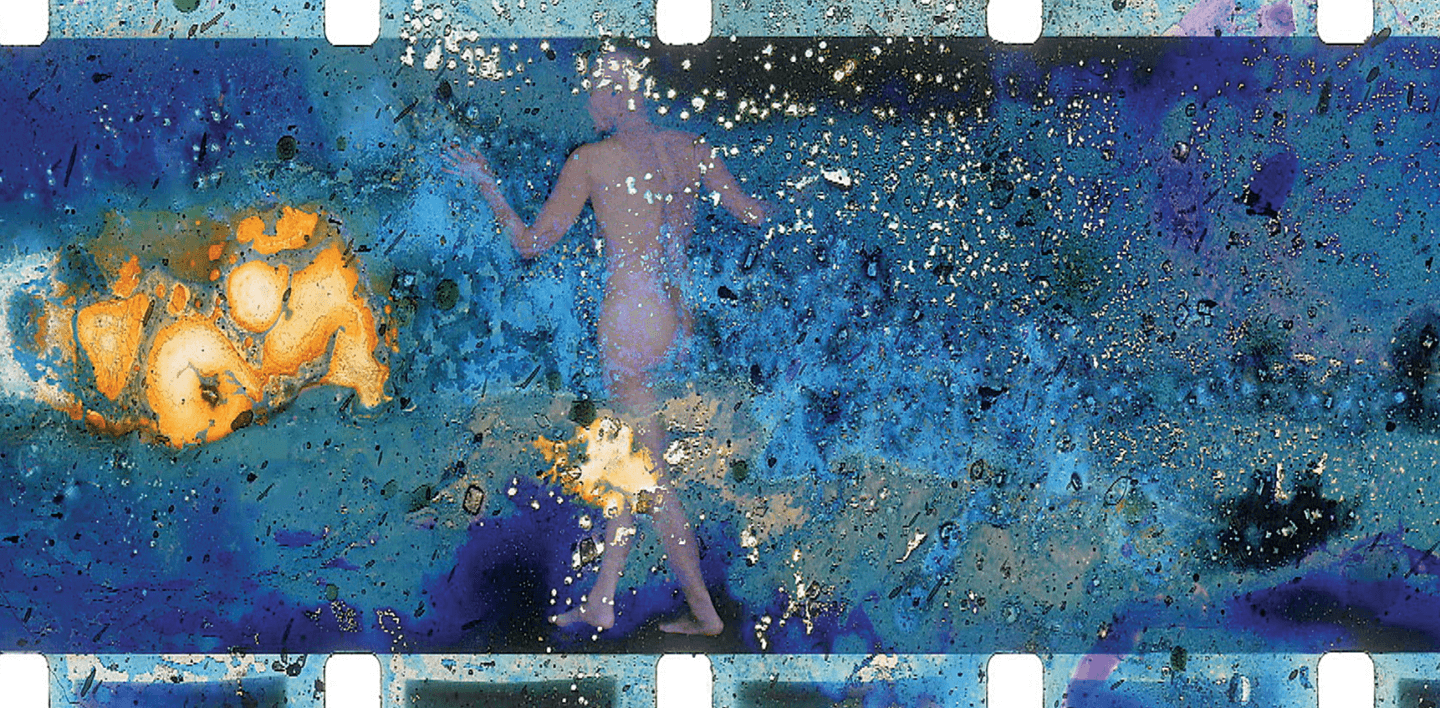

È interessante, perché in realtà Jean cerca di essere fedele a sé stessa. Ci ho pensato fin da subito: ho scritto il libro in prima persona, poi l’ho riscritto in terza persona per aggiungere un po’ di distanza nelle percezioni di Jean, poi l’ho riscritto in prima persona, perché ho capito che volevo fosse un libro scritto attraverso una lente molto ristretta, il mondo interiore di una bambina, che però ha uno strano sguardo adulto. L’ho usato come una macchina fotografica. Il mondo adulto a lei visibile è molto limitato, in parte per la sua età, in parte per le condizioni socioeconomiche, in parte per il momento storico. Ci sono questi limiti e parte dell’inaffidabilità di cui parli è forse dovuta alla sua precocità: cerca di immaginare un mondo più grande di quello che la circonda, e per farlo si appoggia molto all’ossessione della madre per le notizie. Guardano di continuo le immagini della Guerra del Golfo che creano una specie di strato surreale, trasgressivo: c’è il realismo del luogo, della natura, del mondo rurale e la sensazione di imprigionamento di chi lo abita. E poi questa narratrice ossessionata da cose più grandi di lei: il sesso, le notizie, le vite degli adulti che diventano una sorta di spettacolo teatrale da cui cerca di imparare.

Il sesso è in tutto il libro: animali, persone, genitori, vicini di casa, la protagonista. E può avere un effetto disturbante, il racconto candido che ne fa Jean, applicato per esempio a una scena di sesso (consensuale o no?) con un uomo molto più grande. Come l’hai affrontato?

Ho studiato a lungo con Diane Williams, è una specie di mentore per me. È autrice di una raccolta di racconti intitolata Some sexual success stories, dei racconti molto astratti, surreali, incentrati tutti sul corpo. Alle sue lezioni diceva: restate sul corpo. Ci ho pensato molto per questo libro. Quando ho iniziato a scrivere avevo in mente alcuni scrittori francesi che ammiro molto, come Marguerite Duras con il suo L’amante. La sessualità è sempre allusa, nella relazione tra la giovane protagonista e il suo amante cinese. Era molto importante per me che il personaggio di Jean desse un’idea di potere: non volevo fosse una vittima ma una provocatrice, una specie di Lolita che racconta la propria storia. Molto spesso si traccia una linea tra la sessualità dei bambini e quella degli adulti, ma i bambini imparano cos’è la sessualità osservando gli adulti che li circondano. È un tema strano e una sorta di tabù, ma volevo esplorarlo. Credo che la scrittura abbia il compito di forzare le barriere e voglio scrivere libri che smuovono le persone in qualche modo. Inizio spesso i miei corsi di scrittura citando George Saunders: in un’intervista dice che leggendo Kurt Vonnegut capì che l’unico modo di descrivere la narrativa è con la metafora di una scatola nera. L’importante è che tra il punto di entrata e di uscita succeda qualcosa di “non irrilevante”. Che quella cosa “non irrilevante” faccia parte della vita reale oppure no, basta che smuova il lettore. Può smuoverlo con la paura, la gioia, l’angoscia, la fantasia, l’attrazione, ma deve smuoverlo. Era quello che volevo fare in questo libro.

Come hai fatto a riprodurre lo sguardo di Jean in questa fase delicata, tra infanzia e adolescenza?

Mi viene in mente un libro di Roland Barthes in cui parla di Cartier-Bresson e del momento decisivo in una fotografia: statico ma vivo. I miei dodici anni sono stati un momento decisivo, per molti versi il libro è una rivisitazione della mia storia. È ovviamente molto romanzata, ma ho sempre voluto esplorare come il posto in cui sono crescita ha definito la mia traiettoria futura. Spesso si fa riferimento alla letteratura degli Stati Uniti del Sud quando si parla di romanzi con ambientazione rurale. Uno dei miei obiettivi, forse anche inconsci, era quello di dire che il mondo rurale non esiste solo nel Sud. Amo le opere di Barry Hannah, Flannery O’Connor e così via, perché catturano una certa violenza, il modo in cui una persona di una data età percepisce un dato luogo. Ho cercato di usare quegli strumenti per parlare di America rurale del nordest, di ampliare la conversazione a molte altre risacche americane. Volevo che diventasse un personaggio. Per me significava farlo attraverso gli occhi della dodicenne che sono stata, quindi l’ho costruito attraverso delle istantanee.

E a livello stilistico?

Ho lavorato molto a questo libro, come ti dicevo l’ho riscritto tre volte, ci ho messo sette anni. L’ho davvero costruito una frase alla volta. Ammiro molto le frasi degli autori che lavorarono con Gordon Lish; diceva che ogni frase dev’essere un “atto parlato”: puoi dire quello che hai in bocca, non quello che hai in testa. Ho cercato di rendere ogni frase del libro un “atto parlato”. C’è l’idea che il grande romanzo americano debba essere una questione di idee, di trama, tutti aspetti molto importanti e interessanti, ma i libri che più amo sono quelli in cui le frasi sono l’unità minima del testo. Non il paragrafo, non il capitolo, non il libro. Se riesci a smuovere il lettore a ogni frase, allora hai un libro. Credo che sia quello che Gary Lutz chiama consecution: le parole devono toccarsi, tastarsi. Ogni frase è una piccola unità sonora, messe insieme fanno rumore.