“C ristina Campo, o della perfezione” è il titolo della postfazione di Guido Ceronetti a Gli imperdonabili, uno dei libri più densi e belli del Novecento italiano. Si potrebbe dire un libro di saggi (“ma l’atroce parola saggistica non si avvicini con il suo laccio accalappiacani”), ma, ancora meglio, un libro di prose poetiche, di cose scritte. Cristina Campo non scrisse mai né racconti né romanzi; si spese, invece, sempre ai margini del testo. Un modo di essere scrittrice profondamente coerente con il suo essere donna.

Come “lavoratrice culturale” (descrizione che avrebbe sicuramente odiato), Campo ha scritto, tradotto, introdotto, prefato, spiegato: ha suggerito la pubblicazione di vari autori a varie case editrici, lavorato per far conoscere idee, promuovere autori e tradizioni. Esemplare, non a caso, il suo enorme sforzo per portare l’opera di Simone Weil in Italia. In vita, ha pubblicato solo due libretti, più svariati articoli e traduzioni, per diverse case editrici (Scheiwiller, Rusconi, Garzanti, Einaudi, varie riviste) ma spesso con diversi pseudonimi o eteronimi: Puccio Quaratesi, Bernardo Trevisano, Benedetto P. D’Angelo, Giusto Cabianca. Ovviamente, anche Cristina Campo, il suo preferito. “Ha scritto poco, e le piacerebbe aver scritto meno”, diceva di sé. Rimase nell’ombra, ma era sempre lì.

La vita

Cristina Campo nasce Vittoria Guerrini, nel 1923, a Bologna. Il padre è il maestro Guido Guerrini, lo zio materno Vittorio Putti è ortopedico di fama internazionale, direttore al Rizzoli di Bologna. Vittoria nasce con un grave problema al cuore, all’epoca inoperabile, e che condizionerà pesantemente tutta la sua vita: non può giocare con gli altri bambini, non le permette di frequentare la scuola. È una bambina insieme delicatissima e impetuosa, piena di entusiasmi, intelligente, ma che si rompe in fretta. A volte deve semplicemente stare a letto per giorni, senza fare niente, con i genitori che ascoltano il ritmo del suo respiro per tutta la notte, in attesa di un’apnea minacciosa, di un respiro più incerto degli altri.

Seguendo gli incarichi del padre (durante l’epoca fascista, compositore molto in vista) cambierà spesso casa: prima Parma, poi gli anni giovanili a Firenze, mentre l’estate torna a Bologna dallo zio Vittorio, nel grande parco dell’ospedale in cui ha trascorso la propria infanzia. A causa della sua malattia, evita la scuola: viene educata “da insegnanti geniali”, ma soprattutto si educa da sé. In pratica, Vittoria legge moltissimo. Quasi tutto quello che vale la pena leggere, e in lingua originale, perché, come è noto, “i classici vanno letti nella loro lingua”: inglese, francese, tedesco, spagnolo, latino. A nove o dieci anni, ha finito tutte le fiabe e la storia sacra. Chiede al padre di lasciarle leggere qualche libro della sua enorme biblioteca: “Di tutto questo, [non puoi leggere] nulla” dice lui. “Questi sì, sono i russi. Troverai molto da soffrire, ma niente che possa farti molto male”. Cristina Campo diligentemente ubbidisce: legge, soffre, impara.

A causa della sua malattia, Cristina Campo evita la scuola: viene educata “da insegnanti geniali”, ma soprattutto si educa da sé.

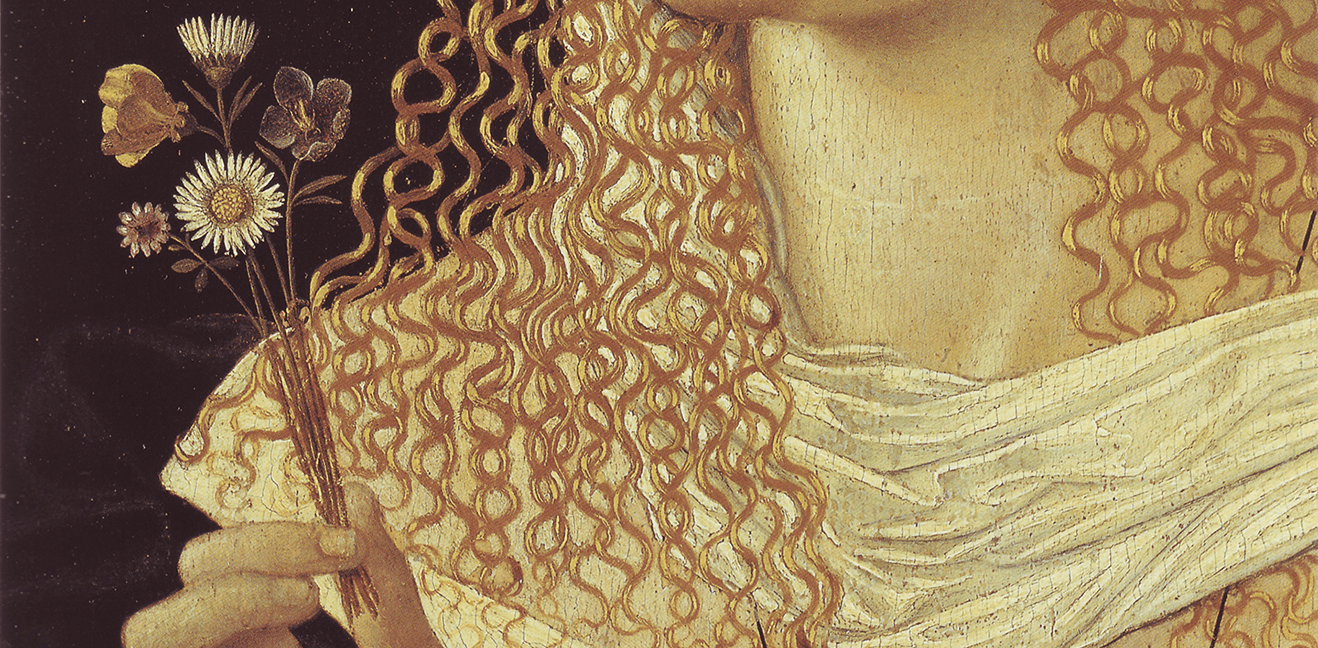

Giovanissima, conosce perfettamente tutti i classici: Shakespeare, Omero, Leopardi, Dante, Le mille e una notte, la Bibbia. Ma il suo grande amore sono le fiabe, a cui dedicherà i suoi primi scritti. Nelle fiabe (“questi evangeli che così leggermente ci dicono moralità”) vede narrazioni sapienziali, piccoli riti d’iniziazione che per la prima volta dischiudono l’universo dei simboli al lettore bambino. Facile immaginare che per la bambina Vittoria, le fiabe fossero anche compagne e antidoti alla solitudine e alla malattia.

Durante l’adolescenza, negli anni della guerra, a Firenze, Vittoria conosce Anna Cavalletti. Anna è più piccola, ma precocissima, di una serietà rara in una ragazza così giovane: come Vittoria ama le lingue, anche lei è di salute cagionevole (soffre di emicranie). Anna è la sorella che Vittoria non ha mai avuto: rompe la teca di cristallo della sua solitudine forzata, è un doppio vivo con cui parlare, con cui condividere amori e passioni. Insieme, sognano un futuro da scrittrici, progettano riviste, si confrontano come amiche e già come colleghe. Il 25 settembre del 1943, gli americani bombardano senza preavviso la ferrovia di Campo di Marte. Anna e la madre, che erano uscite per andare dal medico, alla sirena corrono pazzamente, si rifugiano sotto un portone poco sicuro… Anna muore a soli diciott’anni. Vittoria ne ha venti, e la piangerà tutta la vita. Scriveva Anna, qualche mese prima di morire: “Un’esistenza, l’esatta divisione dell’aria. Con la morte, l’aria si unisce e si chiude di nuovo. Nessuno si dovrebbe accorgere della differenza… io vorrei occupare poco posto”.

La perfezione

C’è un unico tema e un’unica ossessione, nella vita e negli scritti di Cristina Campo: la perfezione.

Posso immaginare un luminoso trattato sulla vita dei funghi o sui nodi del tappeto persiano, la descrizione accurata di un grande schermitore, una raccolta di lettere dal bel numero di parole in bel rapporto tra di loro. […]Meticolosa, speciosa, inflessibile come tutti i veri visionari la poetessa Marianne Moore scrive un saggio sui coltelli. […] Uno solo, comunque, è l’affar suo, la sua lode e il suo salmo: l’ardua e meravigliosa perfezione, questa divina ingiuria da venerare nella natura, da toccare nell’arte, da inventare gloriosamente nel quotidiano contegno.

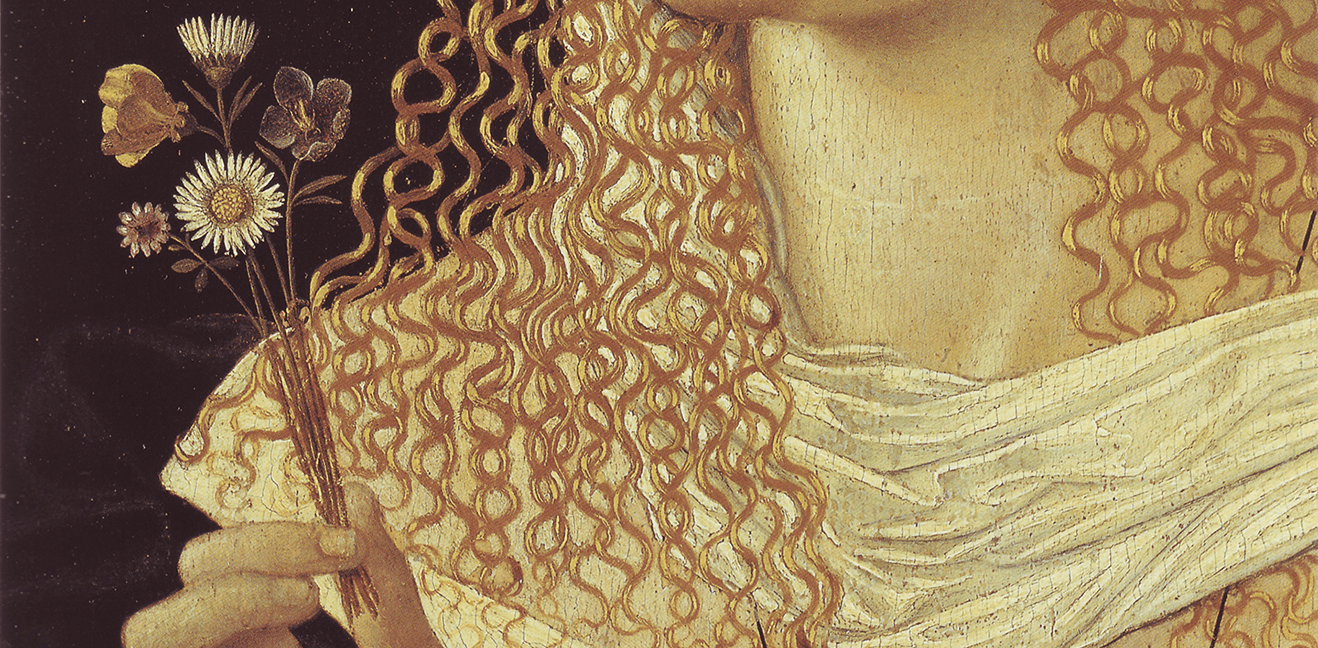

Secondo Campo, la perfezione è dappertutto, una bellezza celata nel reale che va dissotterrata, pulita e osservata attentamente. La perfezione ha un’innata leggerezza, una naturalezza (magari acquisita e soffertissima, ma sempre tale: facilement, facilement, diceva Chopin) che lei defisce “sprezzatura”:

Sprezzatura è un ritmo morale, è la musica di una grazia interiore; è il tempo, vorrei dire, nel quale si manifesta la compiuta libertà di un destino, inflessibilmente misurata, tuttavia, su un’ascesi coperta. Due versi la racchiudono, come un’astuccio l’anello: ‘Con lieve cuore, con lievi mani, la vita prendere, la vita lasciare’.

Di fatto, tutti i pochi scritti di Cristina Campo trattano, in un modo o nell’altro, del tema della perfezione, che per lei aveva un senso estetico, etico e infine teologico. Valga come prova l’incipit dell’introduzione a Detti e fatti dei padri del deserto (Rusconi, 1975):

I maestri cristiani del deserto fiorirono, esplosero in un attimo che durò tre secoli, dal III al VI dopo Cristo. Da poco Costantino aveva restituito ai cristiani il diritto di esistere, spezzando il dogma di Commodo – Christianoùs me èinai, i cristiani non siano – e sottratto con dolcezza la giovane religione al terreno meravigliosamente umido del martirio, alla stagionatura incomparabile delle catacombe. Questo significava, evidentemente, consegnarla a quel mortale pericolo che rimase tale per diciotto secoli: l’accordo con il mondo.

Brano esemplare, perché quasi tutti i temi campiani sono presenti: il peso perfetto di ogni parola, la completa dedizione al tema trattato, il disprezzo per tutto ciò che è mondano. Ogni sua parola è tesa verso la perfezione, ma anche ogni sua amicizia, o amore, o pensiero. È tesa: il lavoro e la vita della scrittrice sono una continua ascesi, un continuo travaglio per raggiungere una forma ideale. Verso i trent’anni, smette di chiamarsi Vittoria e si battezza Cristina, perché è lei stessa fatta di parole, si trasfigura in ciò che vuole essere. Il suo amore per la parola irrora (o avvelena) ogni fibra del suo essere: i suoi amori sono tutti letterari (il grecista e germanista Leone Traverso, il poeta Mario Luzi, l’intellettuale Elémire Zolla), ogni ora del giorno e della notte è dedicato, in un qualche modo alla lotta con il testo, come Giacobbe con l’angelo. Traduce Rilke, Morike, Emily Dickinson, Williams Carlos Williams (con Vittorio Sereni), John Donne.

Si alza a mezzogiorno, lavora fino all’alba (soffre d’insonnia). A suo modo – me la immagino sempre in penombra, in appartamenti piccoli e pieni di carte, a Roma come a Firenze – compie solo lavoro culturale, legge e fa leggere, traduce, scrive. Il suo corpo spesso non regge la sua volontà di ferro, quasi tirannica, e nella lotta col testo lei perde, il cuore le cede. È al tempo stesso fragile e ferrea. È dura con gli altri (le sue relazioni, d’amore e d’amicizia, saranno sempre tempestose) e soprattutto con sé stessa.

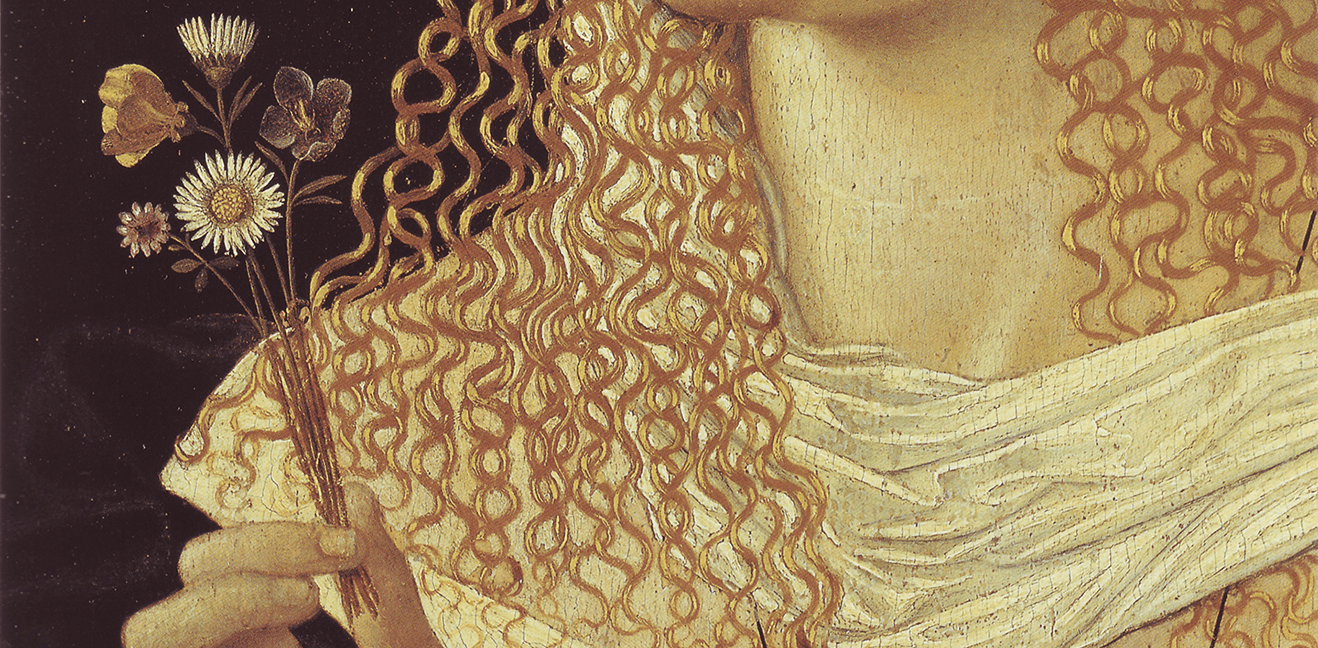

Nella sua passione (in senso evangelico) per la perfezione, Campo passa dalla fiaba alla poesia, per approdare a quella che per lei era forma suprema (ergo, sostanza suprema), cioè la forma liturgica del rito cristiano. Nella liturgia il tempo dell’uomo è scandito dai salmi, cioè poesie in forma di preghiera (o il contrario, che è lo stesso). Verso questa parola tre volte densa (poetica, musicale, teologica) Cristina Campo ha travagliato tutta la vita. Le sue prose sono forme di letteratura assoluta, cioè presuppongono un lettore perfetto, che sappia scandagliare il testo in tutta la sua profondità, a tutti i livelli, intenda tutti i riferimenti. Questo rende i suoi scritti (tutti) quasi verticali, profondissimi, senza però, (e questo credo sia un miracolo) essere troppo oscuri, incomprensibili.

Cristina Campo non si legge facilmente, e certamente non si possono riconoscere tutti i rimandi di cui le sue prose sono costellate: ma il suono della parola è lì, non si può non sentire. La lingua è chiara, le parole sono scritte perché gettino luce e non offuschino. Cristina De Stefano, nella sua biografia intitolata Belinda e il mostro (cioè La bella e la bestia), propone una teoria più seducente, e forse più vera: l’indifferenza della Campo verso il lettore, il suo chiedergli uno sforzo enorme per capire, deriva dal fatto che Cristina sa che scrive per nessuno, perché il suo lettore privilegiato non c’è più: la sua amica Anna è morta. Due mesi dopo quella tragedia, Vittoria scriveva a suo padre:

Papà non dubitare: scriverò, scriverò bene.Certo finora la giovinezza (starei per dire l’infanzia, perché fino a questo settembre io sono stata assolutamente, integralmente nella piena infanzia, bambina dalla testa ai piedi) lavorava per me, spingeva la mia mano sulla carta come il sangue nelle vene. […] Forse la mia abitudine al soliloquio, quel modo di scrivere “a chiave” che avevamo Anna ed io, scrivendo quasi sempre l’una per l’altra, disorienta il lettore, anche il più fine ed attento…

Nella stessa lettera, aggiunge in maniera profetica:

Ho tante cose da dire! Quasi direi da salvare: tutta la tragica bellezza di ciò che è passato in noi e vicino a noi, cose che io sola sento di aver visto e sentito fino alla sofferenza e che assolutamente non devono morire. ‘Rapisci la luce dalle fauci del serpente’…

I libri

Editorialmente, Cristina Campo vivrà come autrice solo postuma, grazie alla riscoperta di Adelphi, che nell’87 pubblica Gli imperdonabili. Il libro è un’antologia degli scritti di Cristina, quasi un’opera omnia: riprende i soli libri da lei effettivamente pubblicati (Fiaba e mistero e Il flauto e il tappeto) ampliandoli con altri scritti ritrovati: saggi, introduzioni, articoli. A guardare in trasparenza la Biblioteca Adelphi, collana fra le più oscure e affascinanti dell’editoria italiana (o, ancora: la più bella in assoluto) si notano in filigrana autori e temi che si rincorrono: uno è Cristina Campo, al centro di una ragnatela di scrittori imperdonabili: Hugo von Hoffmansthal, Marianne Moore, Gottfried Benn, Simone Weil, Djuna Barnes, Jorge Luis Borges (“così sdegnoso di oggettiva realtà da rasentare la frigidezza del prisma”).

Sappiamo che Campo ha frequentato pochissimi salotti letterari, mentre era solitamente lei a creare cenacoli selezionatissimi. A Roma, con Elémire Zolla, frequenta Guido Ceronetti, Pietro Citati, Elena Croce, Mario Bortolotto, Rodolfo Wilcock, Giovanni Macchia, Sergio Quinzio, Mario Praz. All’epoca, fra i più giovani, era presente anche un ventenne Roberto Calasso. Discute e lavora occasionalmente con Bobi Bazlen e Luciano Foà, allora segretario all’Einaudi. Bazlen era il leggendario consulente editoriale che praticamente da solo definì le letture di mezzo secolo di cultura italiana: insieme a Foà, nel ’63, fonderanno Adelphi (si dice che siano loro due gli adelphoi del logo). Sono loro a chiamare il giovane Calasso a lavorare in casa editrice.

Con Bazlen Cristina Campo condivide l’analisi da Ernst Bernhard (“uno psichiatra silenzioso, usava consigliare ai suoi depressi la lettura del libro di Giobbe”), psicanalista tedesco che introdusse Jung in Italia, e del quale Adelphi ha pubblicato il libro Mitobiografia. Quando nel ’63 Elémire Zolla pubblica per Garzanti I mistici, monumentale antologia sui mistici cristiani di ogni epoca, fra i traduttori ci sono Giusto Cabianca (cioè Cristina) e Calasso: gli autori sono l’anonimo de La nube della non conoscenza, Maria Maddalena de’ Pazzi, Jean Pierre de Caussade, Angela da Foligno, Caterina da Siena, Ignazio di Loyola. Diventeranno, prima o poi, nel corso di cinquant’anni, tutti autori Adelphi. La stessa antologia, ormai introvabile in prima edizione, verrà poi ripubblicata in due volumi per Adelphi, sotto il titolo I mistici dell’occidente (sì, proprio l’album dei Baustelle).

Corrispondenze e sguardi simili a parte, Adelphi è sicuramente l’artefice della riscoperta di Cristina Campo come autrice: dopo la fortunata pubblicazione de Gli imperdonabili nel ’87, continua da trent’anni a pubblicare tutto ciò che Cristina abbia mai vergato di suo pugno: Sotto falso nome raccoglie altri testi ritrovati, che non erano rientrati nel primo libro; La tigre assenza sono le sue poesie (e anche quelle tradotte): poi l’intero epistolario in Lettere a Mita, Caro Bul, Il mio pensiero non vi lascia. Belinda e il mostro è la biografia a cura di Cristina De Stefano.

La fine

Alla fine della sua vita (certamente influenzata da Elémire, e con il quale, ironicamente, romperà proprio a causa del suo fervore religioso), Cristina Campo si converte alla religione cattolica. Non che prima fosse atea: ma, come sempre con lei, diventa ora una scelta consapevole, totale, incandescente. Sono gli anni appena posteriori al Concilio Vaticano II, in cui lentamente la chiesa assumerà le posizioni che nel concilio erano ritenute più moderniste, come una profondissima modifica della liturgia, a partire dall’abolizione della messa in latino.

Per Cristina, che si era avvicinata al cristianesimo proprio a partire dalla poesia del rito liturgico e dal canto gregoriano, tutto ciò è semplicemente inaccettabile. Per lei tradurre il rito latino è tradire la Chiesa, quindi Cristo. Ritiene fermamente che il Concilio Vaticano II (coi suoi orribili microfoni, con le schitarrate dei giovani in chiesa) sia una concreta opera del Demonio. Inizia, come sempre fa, scrivendo lettere e petizioni, facendole firmare a centinaia di persone, fra cui moltissimi scrittori: fondando Una Voce, associazione ancora esistente a favore della messa in latino, mette a presidente Eugenio Montale (lei, come sempre, rimane nelle retrovie, anche se ne è l’animatrice principale).

Diventa una devota di monsignor Lefevbre, tradizionalista, vescovo che andrà apertamente contro la chiesa organizzando una sua “chiesa personale” (i lefreviani) e sarà così sospeso a divinis. Alfredo Cattabiani, direttore editoriale di Rusconi, ricorda:

Aveva fondato Una Voce, aveva attaccato il pontefice. Dal punto di vista religioso aveva una sensibilità molto tradizionale. Era un’estremista. È stata lei a curare un libro di Lefevbre […] e a spingerlo a posizioni di rottura. Direi quasi che fu Lefebvre ad essere un discepolo di Cristina.

Come si spiega che una scrittrice del rango di Cristina Campo sia stata quasi dimenticata? Le ragioni sono varie. Non capace di compromessi, Cristina non si inserirà mai nella società letteraria italiana: scrive di altro, in altro modo, andando da un’altra parte. È aristocraticamente isolata, intransigente fino all’antipatia: “non mi interessa la gente che non capisce subito”.

Nell’Italia del dopoguerra, inoltre, Campo è politicamente scorretta. Nei quasi vent’anni di relazione con Elémire Zolla, approfondisce e sceglie temi assolutamente inattuali, e spesso inaccettabili. È antimoderna e antiprogressista. Ha simpatie apertamente di destra: il padre, Guido Guerrini, era fascista convinto; alla fine della guerra, fece sette mesi di campo di prigonia inglese. Eppure, allo stesso tempo, Campo è insieme reazionaria e rivoluzionaria: ama uomini sposati – Luzi, Zolla – e con quest’ultimo rimarrà insieme per vent’anni, contro il volere dei genitori; si spende per Danilo Dolci, per il massacro dei Watussi. Ha simpatie apertamente di destra, eppure frequenta moltissimi amici di sinistra, anche ex-partigiani.

È aristocratica, ma aiuta concretamente moltissime persone: diseredati, barboni, profughi. Li porta a casa, dona vestiti e soldi, si priva dei suoi guadagni di un anno per pagare il viaggio in patria di una giovane profuga slava. È capace di celebrare (magari in una lettera all’amica Mita) il più misero degli straccioni incontrato in chiesa, come i bei soldati tedeschi a cui aveva dovuto fare da interprete nei campi di prigionia inglese. Odia più di tutto la mediocrità, il reale borghese “uccisore di cigni”, il consumismo, la massa. Amerà sempre i perdenti; che fossero dalla parte del torto o della ragione, per lei non importava.

Gli ultimi anni della scrittrice sono tremendi, fatti di silenzio e dolore. Sta male, e senza i suoi genitori che la obbligano a farsi curare lei si trascura, anche a causa del sospetto antimoderno di Elémire, che disapprova i medici e la medicina. Non esce quasi più di casa e la sua salute è estremamente cagionevole, interrotta. Vorrebbe scrivere, ma non riesce. Viene portata via da una crisi un po’ più forte delle innumerevoli che ha affrontato durante la sua vita. L’artiglio sinistro (come chiamava il suo cuore ferito) vince un’ultima volta.

Nelle fiabe, come si sa, non ci sono strade. Si cammina davanti a sé, la linea è retta all’apparenza. Alla fine quella linea si svelerà un labirinto, un cerchio perfetto, una spirale, una stella – o addirittura un punto immobile dal quale l’anima non partì mai, mentre il corpo e la mente faticavano nel loro viaggio apparente. Di rado si sa verso dove si vada, o anche solo verso che cosa si vada… La meta cammina dunque al fianco del viaggiatore come l’Arcangelo Raffaele, custode di Tobiolo. O lo attende alle spalle, come il vecchio Tobia. In realtà egli l’ha in sé da sempre e viaggia verso il centro immobile della sua vita: lo speco vicino alla sorgente, la grotta – là dove infanzia e morte, allacciate, si confidano il loro reciproco segreto.