A l momento scrivo da un Mac e mangio legumi in scatola davanti allo schermo per ottimizzare la produttività. Ma qualche mese fa peregrinavo attraverso l’altopiano iranico in cerca di vite diverse. Una sera, dopo dieci ore di strada, un bus mi scarica alla stazione di Shiraz, nel Sudovest. Ho da aspettare un po’ prima che, all’alba, venga a prendermi chi devo incontrare. Rimango lì su una panchina, stanca e infreddolita, stringendomi nel mio chador e ostentando nonchalance anche se sono l’unica occidentale e pure l’unica femmina. Per ingannare l’attesa fumo, e questo fa di me una di quelle donne cui ci si può avvicinare senza temere che un marito salti fuori a rivendicare l’onore di famiglia. Infatti mi abborda un giovanotto, chiede: “Have sex?” con grandi occhi spaventati, come se lo stesse chiedendo perché deve, non perché vuole farlo davvero. Scuoto la testa e continuo a fumare e mi godo la vista del brulichio di persone che si affaccendano per andare chissà dove, chissà da dove, chissà da quale storia.

Mi intrigano soprattutto i Baluci con le loro tuniche colorate – un popolo che vive in tribù fra Iran, Afghanistan e Pakistan; gente dall’animo grande ma dal coltello facile, dicono. Finalmente il cielo si schiarisce a est, impaziente cerco con gli occhi l’uomo che sto aspettando. Eccolo, B.M., il figlio dei Qashqa’i che mi condurrà dalla sua famiglia, sulle montagne oltre l’antica Bishapur. L’ho conosciuto l’anno scorso, nel mio precedente viaggio in Iran, e mi sono ripromessa di tornare per stare un po’ di tempo con la sua gente.

Mentre il sole sorge lasciamo la città, lasciamo che scivolino via villaggi e centri abitati minori; è un viaggio di diverse ore per arrivare sui monti Zagros, quattromila metri di vertigine, cime brulle e capre. Sfrutto il tempo per studiare meglio il mio amico: è un bel tipo, capelli scuri, pelle scura, lineamenti forti, fisico agile; più giovane di me, come tutti in questi casi dimostra vent’anni di più. I suoi occhi no però: quelli sono gli occhi di un ragazzo, entusiasta e gentile. Parliamo dell’Iran, ovviamente, della sensazione che hanno i giovani qui di essere imprigionati in un angolo di mondo da cui non possono uscire; parliamo dei Qashqa’i, dei loro usi e delle loro tradizioni, e intanto maciniamo chilometri, a volte lenti dietro camion Mercedes anni Ottanta che rendono l’aria irrespirabile, sempre salendo, tra insediamenti via via più radi. Superiamo la gola di Chogan e i suoi celebri bassorilievi di epoca sasanide, con cui il re Shapur, il “divo Sapore”, fece scolpire nella storia le sue vittorie contro i Romani dopo aver catturato e umiliato l’imperatore Valeriano, costringendolo a inginocchiarsi e servirgli da sgabello per salire a cavallo. Lungo la via raccogliamo due autostoppisti polacchi, un lui e una lei che hanno deciso di girare l’Iran col pollice alzato e ci raccontano la brutta avventura del giorno prima, quando sono stati presi da un gruppo di ragazzi aggressivi che non volevano più lasciarli liberi; vogliono raggiungere i nomadi ma non sanno dove trovarli, così si uniscono a noi. Insieme abbandoniamo la strada principale, inoltrandoci fra microabitati, fiumi e piantagioni di palme; l’ultima ora di viaggio è pura ascesa di montagna, ormai lontano dalla società normalmente intesa, fuori dallo Stato: siamo entrati in territorio Qashqa’i.

La prima cosa da dire sui nomadi Qashqa’i è che le loro macchine non assomigliano affatto ai Suv che portano il loro nome nelle strade intasate delle nostre città. Ammesso che una famiglia abbia un veicolo a motore, questo è senz’altro un vecchio pick-up blu che trasporta capre e inquina moltissimo; chi non ce l’ha lo noleggia al momento della transumanza, caricandovi sopra tutta la sua roba, greggi comprese, e il resto del tempo si muove a piedi, o con l’asino, o una vecchia moto. Ma non c’è smog né qui né negli altri luoghi abitati dai Qashqa’i; già, perché i Qashqa’i migrano durante l’anno da un posto all’altro a seconda della stagione, in cerca di pascoli adatti ai loro animali – soprattutto capre, ma anche polli, cani, pecore, asini, talora cavalli o cammelli –, acqua e clima adeguato per la vita. Conoscono ogni palmo della vasta terra montuosa che abitano da secoli: prima che arrivassero le macchine percorrevano migliaia di chilometri a piedi con le vettovaglie e gli animali, dall’altopiano ai pascoli verso il Golfo, attraversando le montagne su sentieri la cui conoscenza è tramandata di generazione in generazione, quarantacinque giorni di cammino lungo alcune delle rotte più dure del paese.

Transumano tre, quattro o cinque volte l’anno, in primavera e in autunno; e ogni volta ciascun gruppo familiare si stabilisce nel punto che è solito occupare, senza variazioni e quindi senza pericolo di dispute. Non sono l’unico popolo nomade sul suolo iraniano: in Iran circa un milione di persone vive ancora questa vita di pastorizia, artigianato e spostamenti: soprattutto Qashqa’i e Bakhtiari, e poi Curdi, Lur, Baluci e gruppi più piccoli come i Khamseh di Bavanat. Alcuni sono discendenti di tribù aborigene preiraniche, stabilitesi qui già dal Neolitico, altri di tribù iraniche migrate dall’Asia centrale. I Qashqa’i, arrivati sui monti Zagros intorno al VII secolo d.C., sono di origine turca, come turchica è la lingua che parlano. Etnie non persiane vivono serenamente dentro il moderno Stato-nazione iraniano travalicandolo, superando storia e progresso, testimoniando altre stagioni e altri modi dell’essere umani.

Attraversiamo montagne spoglie per gli standard europei ma molto verdi per i locali e infine arriviamo in una prateria d’alta quota, con qualche sparuto albero, un fiume che gorgoglia vicino e tanto cielo azzurro. È la casa della famiglia di B.M., o meglio il luogo che la sua famiglia chiama casa in questo periodo dell’anno. Faccio la conoscenza di sua madre, infagottata alla maniera tipica delle donne nomadi in abiti multicolori e multistrato, suo padre, col cappello di feltro del capotribù, e un suo zio o cugino (non mi è dato di capire) che dondola sui talloni e la cui intelligenza è ritenuta inferiore alla norma. La loro dimora è un accampamento di svariate tende disposte più o meno intorno a uno spazio centrale in cui alberga il fuoco. Sono tende di lana di capra da loro stessi tessute, come da loro sono tessuti i tappeti che costituiscono il pavimento e i giacigli – a Tehran questi sono ritenuti stracci rispetto ai raffinati tappeti persiani, ma qui sono il centro della vita domestica e dell’economia familiare. Vicine al fuoco si trovano la tenda-frigorifero, dotata di sacche di lana di capra riempite d’acqua fresca per non far marcire i cibi nel caldo iraniano, la tenda-sala da pranzo, aperta verso il fuoco, dove ci sediamo su tappeti e cuscini a sorseggiare un tè, e la tenda delle vettovaglie. Poco distanti si trovano il recinto dei polli e quello delle capre, la tenda chiusa dove dormono il padre e la madre di B.M. e la cisterna dell’acqua, riempita alla fonte più vicina con borse trasportate poi dall’asino. Più lontano ci sono la tenda aperta dove dormiremo noi e la tenda-cesso, una cabina composta da quattro teli bianchi retti da pali, senza tetto, sopra un buco nella terra e dietro un misericordioso albero – ma mi rendo conto che accetto con minore sorpresa e fatica di non avere un bagno che di non disporre dei comfort digitali cui il mio smartphone mi ha abituato. Nessun veicolo a motore per la famiglia di B.M.

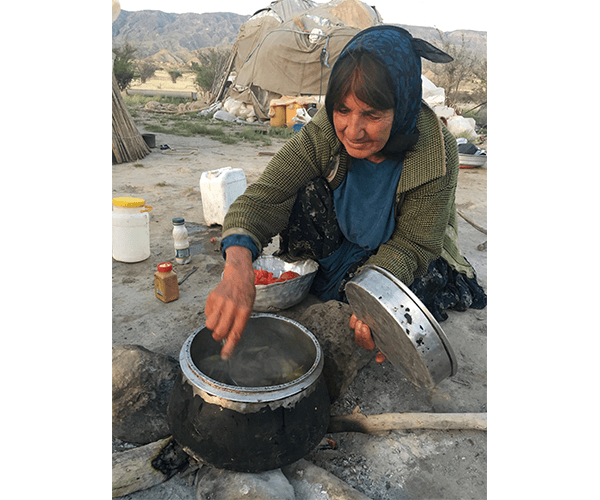

Ci raccogliamo intorno al fuoco: il viaggio è stato lungo, è quasi ora di pranzo; loro vogliono che ci riposiamo ma io non riesco a stare con le mani in mano mentre vedo la madre cucinare, sicché mi accovaccio insieme a lei vicino al fuoco e comincio ad affaccendarmi. Su questo spiazzo di terra, dove qua e là crescono stentati ciuffetti d’erba, razzolano polli, belano capretti, abbaiano cani e cagano un po’ tutti questi animali. Mentre io affetto pomodori lei butta riso, lenticchie e aneto in una pentola di alluminio annerita. Quando le pietanze sono pronte ci sediamo tutti insieme nella tenda-sala da pranzo: sulla tavola, costituita da alcuni teli disposti sui tappeti, vengono ammucchiate verdure sottaceto piccanti, erbette crude, una ciotola di yogurt di capra e le scodelle con cui mangiarlo, il piatto di riso che abbiamo cucinato e il pane sottile fatto dalla madre. La dieta dei Qashqa’i è essenzialmente vegetariana, solo nelle occasioni speciali uccidono un animale; ma so che anche questo è un banchetto sontuoso, un pasto migliore di quello che avrebbero preparato per sé, e cerco di onorarlo.

Né il padre né la madre di B.M. parlano una sola parola d’inglese, né io parlo una sola parola del loro idioma, ma non è un problema: mi accontento volentieri di stare ad ascoltare quel flusso di parole incomprensibili e melodiose. La melodia a un tratto diventa una vera e propria musica: il padre di B.M. ha una bella voce, tanto che spesso gli chiedono di cantare ai matrimoni. B.M. mi spiega che i Qashqa’i hanno una forte tradizione musicale, e danzano e suonano i loro peculiari strumenti divinamente, soprattutto alle feste – ovvero, a parte le cerimonie del calendario islamico e persiano, i matrimoni. I matrimoni sono per i Qashqa’i il più grande momento di incontro e socializzazione: i festeggiamenti in genere constano di 4000 invitati e durano una settimana. (Mi stupisco sentendo che le loro feste non sono accompagnate da alcun tipo di sostanza psicoattiva né di bevanda alcolica: i Qashqa’i al massimo fumano la shisha, niente di più.) Con l’occasione ogni famiglia dona un capretto agli sposi, che così hanno un piccolo gregge per iniziare la nuova vita, e soprattutto ogni ragazzo può avvistare la ragazza che gli piace e che forse chiederà in moglie. Ci si sposa a 16-18 anni e si sta insieme fino alla morte, di solito generando un paio di figli; è facile che un nucleo familiare sia parente di un altro ed è difficile che una persona possa contare i propri cugini.

I genitori di B.M. hanno gli occhi che luccicano mentre raccontano com’è andata per loro: quando erano ragazzi si videro a un matrimonio e subito si innamorarono; per la loro giovane età, tuttavia, i genitori non li lasciavano liberi di incontrarsi. Allora escogitarono uno stratagemma: lui barattò alcuni suoi piccoli averi con due specchietti e ne diede uno a lei; dato che abitavano sui fianchi opposti di una stessa valle, non troppo distanti in linea d’aria, studiarono le rispettive posizioni e presero a salutarsi ogni mattina e ogni sera, al sorgere e al tramontare del sole, riflettendone la luce. Non so di preciso quanti anni siano passati da allora, quaranta o forse di più; e nella mia testa fatica a entrare l’idea che ci si possa volere bene così a lungo in così stretta vicinanza. Ma quel luccichio degli occhi mi dice che il riflesso del sole non ha ancora smesso di brillare sui loro specchi.

Finito il pranzo lavo i piatti in un catino di acqua semilimpida posato sul terreno vicino al fuoco e alla tenda delle vettovaglie. La madre di B.M. si mette a cardare la lana, il padre riceve la visita di un uomo con cui deve discutere la compravendita di alcuni beni. Non sembra un meeting di lavoro, questo incontro di chiacchiere e risate e tazze di tè sul tappeto nella tenda-sala da pranzo, ma so che è proprio di questo che vivono le famiglie Qashqa’i: il baratto o la vendita di ciò che producono. I nomadi, in quanto tali, non coltivano la terra; vivono dentro la natura, con la natura, dimorandovi come un animale nel proprio habitat, non dominandola. La pastorizia nomade è un’attività remota, evoluzione dell’attività di caccia, antecedente all’agricoltura. A differenza dell’allevamento stanziale, si fonda sui foraggi offerti naturalmente dai pascoli stagionali, non su quelli dei campi e quindi sull’attività agricola; inoltre, il rapporto col mondo animale è più di coesistenza e scambio – per non dire di simbiosi – che di dominio. I nomadi vivono della produzione di latte, yogurt, burro, formaggio nonché di manufatti in lana di capra, soprattutto tappeti, ma anche altre tipologie di oggetti. Con ruoli di genere ben definiti, l’uomo porta al pascolo le capre, mentre la donna cucina, munge e tesse – ma non mi sembra tanto una discriminazione sulla base del sesso, quanto una razionale divisione dei compiti nella microsocietà costituita dalla famiglia Qashqa’i. Dato che non possono cibarsi solo di formaggio o delle erbe che trovano in natura, il baratto, la vendita o comunque lo scambio commerciale dei prodotti con settori della società non dediti alla pastorizia consentono loro di acquistare tutto ciò di cui hanno bisogno e che non possono produrre a partire dalle risorse naturali. Questo vale sia per le materie prime grezze (come il riso, le verdure – tra cui gli immancabili i pomodori –, i legumi), sia per le materie prime lavorate (come la farina per fare il pane e l’olio), sia per strumenti, oggetti e beni via via più complessi (fino ai pick-up con cui oggigiorno spostano le greggi e al carburante che li muove).

Alcune famiglie Qashqa’i arrivano ad avere greggi di pecore e capre di 800 capi. Cioè tecnicamente sono ricche, perché quegli animali valgono un sacco di soldi. Come l’agricoltura, l’allevamento comporta un principio di accumulazione del capitale: il pastore, rispetto al cacciatore, ha appreso ad assicurarsi riserve di cibo tenendo sempre in vita alcuni degli animali per consentire la perpetuità del gregge attraverso la riproduzione, un’operazione parallela a quella compiuta dall’agricoltore attraverso la conservazione dei semi. Sia l’agricoltura sia l’allevamento hanno rappresentato l’affrancamento dell’uomo dall’economia di sussistenza, ovvero dalla fortuità del procacciamento delle risorse, avvenuto alla fine dell’ultima glaciazione, intorno al X millennio a.C. nella Mezzaluna fertile. L’addomesticazione di specie animali e vegetali è stata la prima opera di ingegneria dell’uomo sull’ambiente, e ha dato il la alla stratificazione sociale, alla nascita di città e imperi, alla divisione del lavoro e all’alienazione che ne è conseguita – un’evoluzione non necessaria, che avrebbe potuto prendere forme molto diverse. A differenza dell’umanità agricola, tuttavia, il popolo pastore è nomade; cosa che lo costringe al possedere poco, mentre la stanzialità induce facilmente all’accumulazione inessenziale, al surplus di comfort, al surplus tout court. Per questo le vite dei Qashqa’i sono quanto di più frugale si possa immaginare, nonostante le cospicue greggi, e sfuggono alle ricadute della comodità grassa che le società postindustriali sperimentano. E dato che nessun nomade venderà mai tutti i propri animali – “Un nomade senza capre non è un nomade”, mi dicono – di fatto queste genti sono povere di ricchezze materiali, dal punto di vista occidentale.

Non volendo disturbare oltre con la nostra presenza, decidiamo di andare a fare una passeggiata verso il fiume. Il paesaggio è costellato di palme da dattero e rade rovine di edifici in pietra, costruiti chissà da chi, quando e a quale scopo, e ora occupate da altre famiglie Qashqa’i. La maggior parte delle famiglie del popolo Qashqa’i vive a meno di un’ora di cammino dall’agglomerato di tende successivo: abbastanza per rispettare lo spazio vitale di ciascuno e non pestarsi i piedi a vicenda, non tanto da rendere l’accampamento un eremo perso nel buio della notte e isolato dalla società – anche perché i Qashqa’i sono molto solidali tra loro e amano farsi visita spessissimo. Il piccolo fiume che scorre ai nostri piedi è bene comune di tutte le famiglie del circondario; l’acqua gorgoglia, limpida e fresca, vedo nuotare un serpente e un po’ lo invidio, dato che io non posso spogliarmi. Sulla via del ritorno il sole si nasconde dietro le palme e, calando, crea uno strano gioco di luce sull’erba secca, che mossa dal vento sembra la criniera di un cavallo biondo spazzolata da una mano invisibile. Presso le rovine ci imbattiamo nel rientro di un gregge di capre molto numeroso, che scampanellando e belando invade la collina, una crepa nel silenzio delle montagne. Arriviamo a casa dei genitori di B.M. quando il sole è ormai scivolato dietro i picchi e già la pentola borbotta sul fuoco.

Fa freddo di sera, mi faccio più vicina al fuoco e ringrazio quando decidono di mangiare dentro la tenda chiusa, quella che poi ospiterà il sonno dei genitori di B.M. La cena è frugale e rapida: domattina, come ogni mattina, si sveglieranno alle quattro per portare le capre al pascolo e avviare le attività della giornata. Ciononostante si concedono qualche racconto prima di salutarci e augurarci buonanotte, e io mi domando quante storie vengano narrate intorno al fuoco prima di coricarsi. È così che i Qashqa’i si tramandano la storia e l’arte: la loro cultura è a trasmissione orale, come quella greca ai tempi di Omero. La tenda in cui dormiamo noi è aperta e orientata verso est: verremo svegliati dal sorgere del sole, penso. Per il momento c’è un cielo pieno di stelle. L’aria è tersa e tagliente. Ammonticchiamo vari strati di coperte sopra i cuscini sopra i tappeti, faccio una gita alla tenda-cesso con l’orecchio teso in ascolto dei rumori degli animali notturni, poi finalmente mi sdraio e mi acqueto. Cado addormentata prima di contare la terza stella cadente.

Passato qualche giorno, dopo visite ai parenti, altre passeggiate e storie intorno al fuoco, è già tempo di ripartire. Facciamo colazione con uova e datteri mentre la madre di B.M. fa il pane: con un matterello lungo e sottile stende lenzuoli tondi di impasto e poi li mette a cuocere su un piano di metallo poggiato sul fuoco, impilandoli uno sull’altro e via via girandoli; bastano pochi minuti ed è pronto. Fosse per me lo divorerei subito, così, ancora caldo, ma so che quel pane sarà il loro cibo per giorni e mi astengo. La strada è lunga, dobbiamo andare. I genitori di B.M. mi rimproverano per essermi trattenuta così poco, insistono perché io resti settimane, mesi. Mi inchino con la mano destra sul cuore – in Iran il contatto fisico è difficile, quando non vietato, e perfino stringere la mano può dare adito a sospetti – e prometto che ritornerò con più tempo a disposizione, e lo dico sinceramente: un giorno tornerò, magari per un matrimonio Qashqa’i, e resterò settimane e allora avrò più di un assaggio di questa vita tanto essenziale, puro nucleo, di una sostanza diversa da quella che frequento abitualmente.

La macchina ci porta via così dal mondo dei nomadi. Durante il tragitto interrogo B.M. per avere notizie più precise sul rapporto della società Qashqa’i con le strutture dello Stato iraniano. Mi spiega che i Qashqa’i scelgono un uomo saggio (suo padre, nella fattispecie) come loro rappresentante presso le istituzioni, colui che si sobbarca le scartoffie burocratiche. Quest’uomo è anche colui al quale si rivolgono i litiganti di una disputa, per esempio per questioni di spartizione della terra. Dato che il suo parere è molto stimato, solitamente viene ascoltato; se però la disputa non viene risolta ci si affida alla giustizia tradizionale: lì per lì mi pare un buon compromesso tra l’anarchia pura e lo stato di diritto. La terra che occupano o è dello Stato o è di qualcuno a cui pagano un affitto simbolico: in sostanza non hanno proprietà privata e vengono lasciati in pace da chi ha un pezzo di carta con sopra scritto che quella montagna è sua. Hanno buone relazioni sia con le autorità iraniane sia con la popolazione persiana – a differenza di quanto avevo visto in altri luoghi abitati dai nomadi, per esempio in Giordania, dove i beduini sono malvisti dai cittadini e guardati con sospetto ogni volta in cui escono dalla loro enclave. Anche alla sanità pubblica i Qashqa’i si rivolgono con parsimonia: la loro vita, lontana dallo stress della metropoli e composta di soli ingredienti molto naturali, fa sì che si ammalino pochissimo. Per i malesseri e le malattie lievi usano le erbe spontanee, che sanno riconoscere e raccogliere, mentre per le malattie gravi si affidano a medici e ospedali di città: di nuovo, mi pare un buon equilibrio nell’uso del progresso scientifico e della struttura pubblica. Sul piano energetico sono indipendenti: per la poca elettricità di cui hanno bisogno – tendenzialmente, solo una lampada da campo per illuminare la tenda di sera – si servono di un pannello solare; mentre si appoggiano ai centri abitati per lo smaltimento dei pochi rifiuti non organici che producono.

La vita dei nomadi è lontana dallo stress ma molto dura, e come dappertutto nel mondo anche i Qashqa’i a partire dagli anni Sessanta hanno visto sempre più figli scegliere la città: una tendenza all’inurbamento favorita dai vari governi, felici di liberarsi di queste che de facto sono sacche di resistenza alla loro giurisdizione. Negli ultimi decenni la popolazione è calata circa da 20 milioni a 2 milioni di individui, ed è prevedibile che a un certo punto si arriverà al completo spopolamento delle tribù Qashqa’i che vivono alla maniera tradizionale. Chissà, forse un giorno i figli dei figli torneranno alle montagne come revival, con il solito corollario di turistizzazione e quindi svuotamento di quanto ancora sopravvissuto, penso mentre dal finestrino vedo i prati cedere il passo all’asfalto. La via del ritorno a Shiraz è una teoria infinita di camion dalle emissioni esiziali, me la prendo con B.M. che sui tornanti non vuole azzardare il sorpasso; ho trascorso solo pochi giorni tra i nomadi, ma già il traffico e il rumore mi sembrano intollerabili. La strada mi stanca al punto che mi addormento. Al risveglio è già Shiraz, già città, già tutto quel che so; ed è anche il momento di salutare B.M. Gli offro ospitalità in Italia, ma so che non potrà mai venirci. Sento che in un modo o nell’altro lo rivedrò.

Dopo essere rimasta sola, mentre mi incammino verso la prossima stazione del viaggio, mi trovo a riflettere sul motivo per cui mi interessano tanto questi popoli outcast, minoranze ai margini dello Stato in cui abitano eppure entità indipendenti, non sottoprodotti della società postmoderna bensì testimonianze – residuali ma resistenti – di civiltà preindustriali, difformi dalla vita che in quello Stato è considerata normale. Nomadi, beduini, genti dei deserti di varia etnia, lingua e provenienza, che vivono secondo proprie leggi e solo a esse rispondono, autogovernandosi. Non antagonisti del sistema dominante come le controculture metropolitane, che in definitiva di quel sistema sempre restano figlie, ma comunità di punk inconsapevoli, esempi viventi del fatto che l’utopia è tale solo nel discorso del potere o per comodità e che potrebbe essere invece la realtà delle moltitudini, di noi, ora, subito, senza millenaristiche attese di rivoluzioni che non verranno mai. I nomadi mi dimostrano che quel che vorremmo è già possibile. Decelerare e tornare a prima della Rivoluzione neolitica ci riporterebbe a uno stadio in cui non c’erano classi sociali, né proprietà privata, né Stati, né leggi, né tantomeno crisi climatiche, sovrappopolamento e via discorrendo: torniamo Qashqa’i, mi dico, e sarà un progresso.