N ella sua celebre conferenza del 1959 sulla miniaturizzazione, il Premio Nobel per la fisica Richard Feynman profetizzava l’arrivo dell’epoca delle nanotecnologie con le parole “There’s plenty of room at the bottom”, c’è un sacco di spazio giù in fondo. A conti fatti, qualche decennio dopo, nel 2001, il Premio Nobel per la Chimica Richard Smalley correggeva il pronostico di Feynman: “there’s not that much room”, non c’è poi così tanto spazio. Questo brevissimo scambio di battute, svoltosi nell’arco di circa mezzo secolo, riassume bene la storia delle nanotecnologie: quei metodi di manipolazione di atomi e molecole (giù in fondo) ideati per produrre materiali e componenti dell’ordine di grandezza dei nanometri, minuscoli sistemi tecnologici in grado di costruire poi qualsiasi cosa anche a livello macroscopico – “da una nave spaziale a un minuscolo sottomarino capace di navigare nei vasi sanguigni e di combattere le infezioni”, come si leggeva in un articolo delle Scienze di venticinque anni fa; una storia, almeno fino ad oggi, di oracoli fantascientifici e sogni infranti.

Ci sono molte ragioni per cui la storia delle nanotecnologie dovrebbe ancora interessarci. Mi limiterò ad evidenziare le due che, più di tutte, mi hanno motivata a scrivere questo articolo. La prima, più evidente, è che le nanotecnologie continuano a promettere soluzioni tecnologiche praticabili alle sfide contemporanee, dalla lotta al cambiamento climatico al design di cure innovative, le cui reali potenzialità stanno iniziando a emergere soltanto negli ultimi anni. La seconda, più teorica ma non meno rilevante, è che la storia tormentata delle nanotecnologie esemplifica il processo che porta una scienza nascente a vedere la luce, districandosi tra narrazioni del futuro, conflitti ideologici e vincoli tecnologici.

Cominciamo dall’inizio, o quasi. La parola nanotecnologia fu popolarizzata nel 1987 da K. Eric Drexler, scienziato del Massachusetts Institute of Technology, in un saggio intitolato Engines of Creation. The coming Era of Nanotechnology dove sosteneva che il futuro della tecnologia sarebbe stato dominato da microscopici nanobot da lui definiti molecular assemblers, idealmente capaci di assemblare qualsiasi oggetto macroscopico arbitrariamente complesso, astronavi e grattacieli inclusi, a partire dai singoli atomi o molecole che lo compongono. La realizzabilità di questa idea, che, come lo stesso autore ammise all’epoca, sembrava appartenere più al dominio della fantascienza che a quello della speculazione tecnologica, non veniva mai discussa nei suoi dettagli tecnici.

La storia tormentata delle nanotecnologie è emblematica del processo che porta una scienza nascente a vedere la luce, districandosi tra narrazioni del futuro, conflitti ideologici e vincoli tecnologici.

Al contrario, Drexler si limita ad argomentarla sulla base di una generale analogia con i sistemi biochimici; allo stesso modo in cui i ribosomi sono capaci di assemblare le proteine secondo le “istruzioni” chimico-fisiche codificate nel DNA, costruendo organismi viventi straordinariamente complessi, i molecular assemblers saranno, senza alcun dubbio, capaci di assemblare qualsiasi materiale sintetico, dall’acciaio al silicio, con “precisione atomica”, assistiti dall’intelligenza artificiale. Senza mai mettere in dubbio la fattibilità tecnologica dei suoi nanobot, Drexler si dilunga, per larga parte del suo saggio, a considerare i diversi scenari che l’umanità del prossimo futuro, confrontandosi con questa nuova tecnologia, si troverà ad affrontare. Dalla conquista dello spazio profondo all’estensione indefinita della vita umana, le nanotecnologie permetteranno all’umanità di costruire un nuovo Eden tecnologico, a patto che i molecular assemblers, con le loro potenzialità sconfinate, non cadano nelle mani sbagliate; o, ancor peggio, che non diventino capaci di auto-replicarsi indefinitamente, rendendo obsoleta e infine sradicando completamente qualsiasi forma di vita biologica sulla terra.

Al di là della (scarsa) validità scientifica delle sue teorie, l’immaginario di Drexler, intriso allo stesso tempo di tecno-ottimismo sfrenato e apocalitticismo paranoico, ha avuto un impatto innegabile sulla percezione delle nanotecnologie da parte del pubblico, e, in una certa misura, ha contribuito anche a determinare il corso del loro sviluppo tecnologico, nei limiti di quanto la speculazione selvaggia può reggere alla prova inclemente della scienza sperimentale. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio, le nanotecnologie erano al centro del dibattito sul futuro della tecnologia, con considerazioni più o meno fondate sulle loro promesse e sulla loro pericolosità; una rilevanza che fu dovuta in larga parte alla diffusione dell’opera di Drexler, e che favorì, comunque, una grandissima spinta alla ricerca nel settore.

La parola nanotecnologia è, nell’immaginario comune, ancora associata saldamente all’informatica e alla robotica, per quanto, di fatto, nessun nanobot sintetico, per lo meno del tipo immaginato da Drexler, abbia ancora visto la luce del giorno; e il senso di minaccia esistenziale associato alla possibilità che sciami di nano-terminator possano condannare l’umanità all’estinzione continua a infestare, almeno in parte, la percezione pubblica delle nanoscienze.

L’idea di Drexler, pur così stravagante, di costruire materiali macroscopici un atomo alla volta ha, in realtà, origini illustri. Lo stesso Feynman aveva proposto, nella sua conferenza del 1959, un’idea sorprendentemente simile. Che gli atomi possano essere manipolati e assemblati individualmente, un po’ come mattoncini di Lego, è, insomma, un sogno tecnologico soltanto apparentemente ingenuo, che manifesta il desiderio di superare uno dei grandi limiti del controllo umano sulla materia. Nelle parole di Feynman che ispirarono l’opera di Drexler, appare evidente che l’intento primario di questa nuova ingegneria molecolare fosse quello di sbarazzarsi, una volta per tutte, della chimica con i suoi metodi obsoleti di preparazione delle sostanze. La chimica, del resto, con grande imbarazzo delle altre scienze contemporanee, era abituata, e in larga misura lo è ancora, a lavorare “alla cieca”, manipolando oggetti invisibili secondo un approccio che potremmo, un po’ grossolanamente, definire statistico, per controllare la sintesi di sostanze con una specifica composizione e struttura. Nelle parole di Feynman:

Il chimico fa una cosa misteriosa quando vuole realizzare una molecola. Ha un determinato obiettivo, quindi mette insieme questo e quello, lo agita e lo mescola. E, alla fine del difficile processo, di solito riesce a sintetizzare ciò che vuole. […] Ma è interessante sapere che sarebbe, in linea di principio, possibile (almeno credo) per un fisico sintetizzare qualunque sostanza chimica alla quale un chimico possa pensare. Chiedi e il fisico sintetizzerà. Come? Metti gli atomi nel modo in cui dice il chimico e crei la sostanza. I problemi di chimica e di biologia potrebbero essere facilmente superati se la nostra capacità di vedere cosa stiamo facendo mentre compiamo azioni a livello atomico venisse sviluppata ai massimi livelli: uno sviluppo che, a mio parere, sarà inevitabile.

Il chimico statunitense Richard Smalley ricevette il Premio Nobel per la chimica nel 1996 insieme a Robert Curl e Harold Kroto per la scoperta, avvenuta nel 1985, del buckminsterfullerene (buckyball o C60 per gli amici), un molecolone a forma di pallone da calcio formato da 60 atomi di carbonio, nonché la prima forma del carbonio, oltre al diamante e alla grafite, a essere isolata in laboratorio. La scoperta di Smalley e collaboratori è considerata una pietra miliare della storia delle nanotecnologie, perché aprì la strada a una varietà di nanomateriali a base di carbonio, tra cui il ben noto grafene, che sono, oggi, alla base di larga parte della ricerca nel settore.

Ma ciò che è più interessante, dalla prospettiva nanotecnologica, è che la complessa architettura a icosaedro troncato del C60 non fu costruita, come Drexler avrebbe sognato, assemblando i 60 atomi di carbonio uno alla volta mediante futuristiche pinzette molecolari. Al contrario, la buckyball di Smalley, purché le vengano fornite le opportune condizioni sperimentali, è capace di assemblarsi da sola, tanto che la sua presenza è stata rilevata nelle profondità dello spazio interstellare, molto lontano dalle mani dell’uomo. Questa capacità di auto-assemblaggio non è certo una sorpresa per i chimici, che, nel corso della storia, hanno imparato a sfruttarla su diverse scale per costruire oggetti incredibilmente complessi. La scoperta di Smalley era un indizio che la chiave del controllo sul nanomondo, forse, era più vicina alla chimica tradizionale che a una nuova nano-robotica.

Questa intuizione, accompagnata dalla frustrazione per la straordinaria persistenza delle idee di Drexler nel dibattito pubblico sulle nanotecnologie, condussero Richard Smalley a pubblicare su Scientific American nel 2001 un articolo intitolato Of Chemistry, Love and Nanobots, in cui faceva a pezzi, un atomo alla volta, le teorie drexleriane, e in cui presentava, allo stesso tempo, una visione particolarmente romantica del lavoro del chimico. “Quando un ragazzo e una ragazza si innamorano”, argomenta Smalley, “si dice spesso che tra loro c’è una buona chimica”, e, come in chimica, questa affinità misteriosa non può essere forzata semplicemente spingendo due individui l’uno contro l’altro. Al contrario, il legame deve essere indotto con alchemica sapienza, fornendo le condizioni necessarie perché prenda forma e aspettando pazientemente che la danza statistica del corteggiamento molecolare faccia il resto. Una danza potenzialmente violenta, se si considera che, per sintetizzare il suo C60, Smalley bombardò un disco di grafite con un raggio laser sotto a un flusso di elio supersonico – ma, del resto, esistono amori più difficili di altri.

L’articolo di Smalley fu la scintilla che accese un furioso dibattito tra lui e Drexler, e sfociò in uno scambio di lettere aperte pubblicato su Chemical & Engineering News nel 2003, che, partendo con toni quasi ossequiosi, si concluse in una delle discussioni più violente della storia della scienza contemporanea. “Tu e le persone attorno a te avete terrorizzato i nostri bambini”, conclude Smalley, sottolineando che “sebbene il nostro futuro nel mondo reale sarà impegnativo e sebbene ci siano dei rischi reali, non ci sarà alcun mostro simile al nanobot meccanico dei tuoi sogni”. A voler concedere a Drexler ciò che gli è dovuto, la manipolazione di singoli atomi fu effettivamente realizzata nel 1989, quando, in un esperimento passato alla storia, 35 atomi di xenon furono disposti a formare il logo dell’IBM mediante un STM, il microscopio a effetto tunnel di recentissima invenzione. Ciò nonostante, la storia delle nanotecnologie ha dato, almeno fino ad oggi, ragione a Smalley; la maggior parte della scienza sulla nanoscala si avvale di approcci chimici e chimico-fisici per la preparazione e la manipolazione di nuovi materiali.

Per quanto possa essere attraente la prospettiva di tracciare una genealogia delle nanotecnologie a partire dalla figura di un illustre scienziato come Richard Feynman, questo “mito fondativo” presenta, comunque, diverse criticità. Come ben argomentato da Christopher Toumey nel suo articolo del 2008 Reading Feynman Into Nanotechnology, l’evidenza bibliografica mostra che l’associazione tra Feynman e le nanotecnologie è nata a posteriori, soltanto dopo che alcune delle tecnologie fondamentali del campo, come l’STM, avessero visto la luce, e senza che molti dei loro ideatori fossero al corrente dell’esistenza o della rilevanza di Plenty of Room. Il sogno drexleriano dei molecular assemblers, alla ricerca di una fondazione che non poteva certamente trovare nella scienza a lui contemporanea, si è aggrappato saldamente alla notorietà di un grande scienziato del passato, legando indissolubilmente il nome di Feynman a quello di una nuova scienza che lui, forse, a giudicare dal tono un po’ ammiccante della sua famosa lezione, non aveva alcuna intenzione di fondare. Per quanto le nanotecnologie oggi siano molto distanti dalle speculazioni di Feynman e dalle fantasie di Drexler, ci si continua ad appellare, più o meno legittimamente, a Plenty of Room come all’inizio ufficiale dell’esplorazione umana del nanomondo.

Una cosa è certa: le nanotecnologie sono l’esempio bizzarro di una disciplina scientifica che, pur avendo sviluppato la gran parte delle proprie applicazioni nel XXI secolo, è rimasta tenacemente ancorata, almeno nella percezione del pubblico, all’immaginario anni Novanta. Per quanto il numero inaugurale di Nature Nanotechnology – una delle riviste scientifiche più importanti nell’ambito delle nanotecnologie – sia stato pubblicato soltanto nel 2006, la maggior parte del dibattito culturale e filosofico attorno nanotecnologie si è estinto nei primi anni Duemila, abbattuto, forse, dall’evidenza che il nuovo nanomondo non stava mantenendo tutte le promesse di colonizzazione sconfinata che alcuni dei suoi – più o meno legittimi – pionieri avevano avanzato nel secolo appena concluso.

Il sogno di una disciplina capace di sfumare il confine tra scienza e fantascienza, di distruggere le barriere tra materialità e virtualità e di oltrepassare i limiti biologici dell’umano, difeso da Drexler e alimentato dal tecno-ottimismo postumanista, si è frantumato al sorgere del nuovo millennio. Il sito web del Foresight Institute, l’istituto fondato da Drexler e sua moglie per promuovere lo sviluppo delle nanotecnologie, è infestato da un vago senso di tristezza e sconfitta; pur non rinunciando al sogno di progettare nuovi materiali su larga scala con “precisione atomica”, non si fa più menzione di molecular assemblers e nanobot, così ferocemente difesi da Drexler nel corso della sua carriera. Se alla fine del secolo scorso il dibattito sulle nanotecnologie poteva permettersi il lusso di dilungarsi a speculare sull’esplorazione spaziale, sullo smantellamento di asteroidi e sulla vita eterna, i problemi a cui le nanoscienze oggi sono chiamate a rispondere lasciano, purtroppo, molto meno spazio all’immaginazione.

Le nanotecnologie sono l’esempio di come troppo spesso le scienze, soprattutto quelle applicate, siano trascurate e incomprese quando non possono essere appiattite su narrazioni sensazionali e implausibili.

Questo significa anche che un discorso pubblico che tenga conto delle potenzialità e delle sfide contemporanee della nanotecnologia, oltre alle fantasticherie postumaniste del secolo scorso, è tristemente mancante, a conferma di come, troppo spesso, le scienze, soprattutto quelle applicate, siano trascurate e incomprese quando non possono essere appiattite su narrazioni sensazionali e implausibili. Al di là dei nanobot, i problemi sollevati dalle nanotecnologie sono significativi e affascinanti, a partire dalla questione fondamentale e trasversale di come sia possibile controllare e programmare in modo efficiente processi di assemblaggio complessi.

Da un punto di vista più pratico, le nanotecnologie sono uno degli ambiti della scienza contemporanea che pongono il problema, sempre più urgente, di comprendere se, e a quali condizioni, sia possibile trovare una via di uscita tecnologica alle sfide del futuro, e se ci sia ancora spazio, davanti alla crisi climatica in cui siamo immersi, per il tecno-ottimismo incondizionato del passato. In questo, credo che l’opera di Drexler, al netto di tutte le sue stranezze, e il dibattito che ne è scaturito siano un esempio prezioso del valore della discussione scientifica, anche e soprattutto quando oltrepassa i limiti delle considerazioni tecniche per avventurarsi sul terreno incerto della speculazione sul futuro a cui l’umanità andrà incontro.

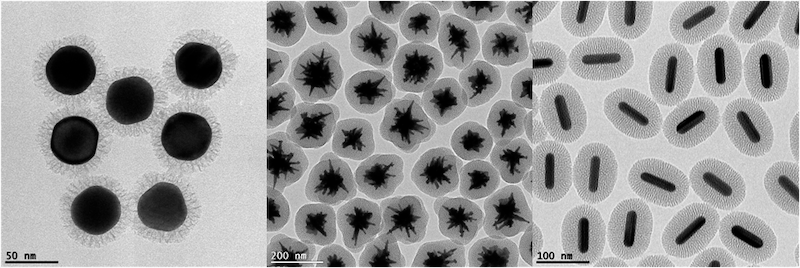

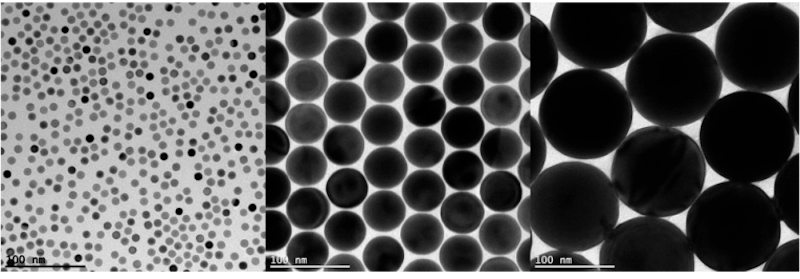

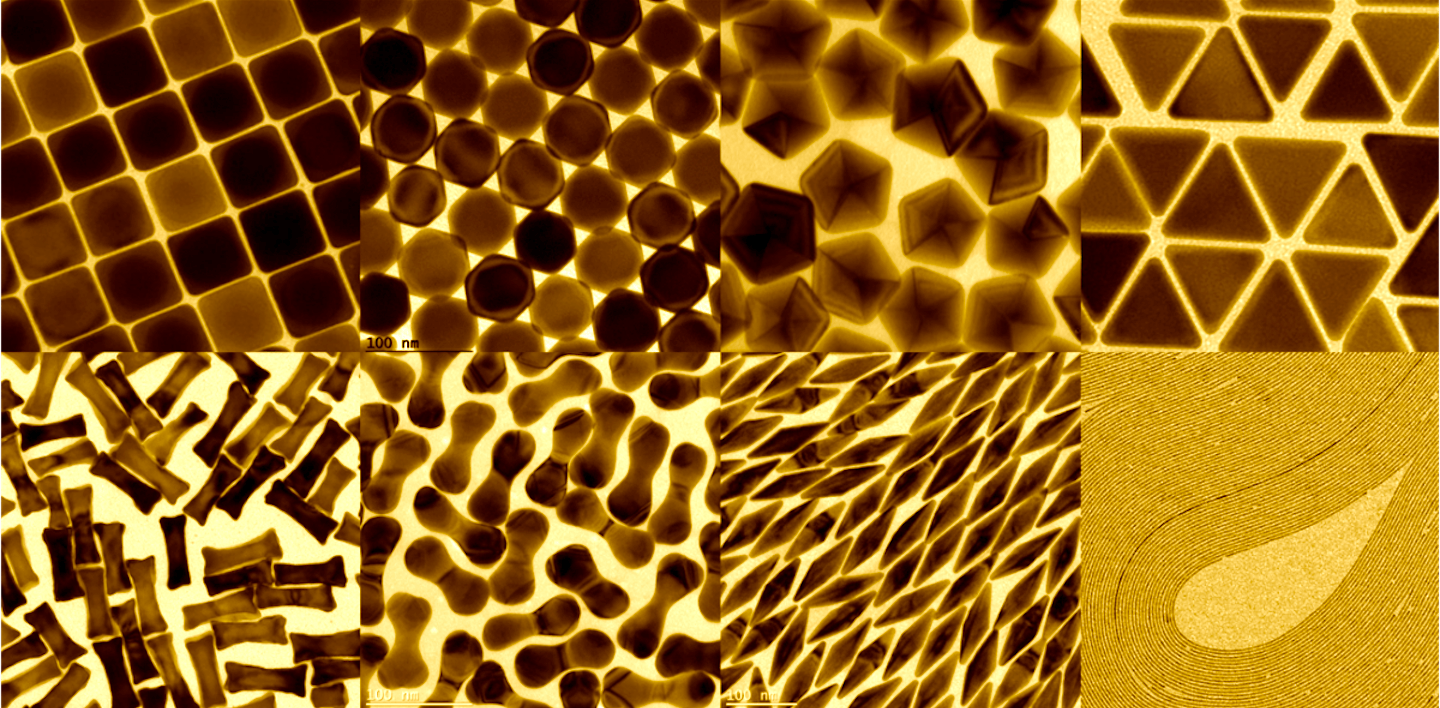

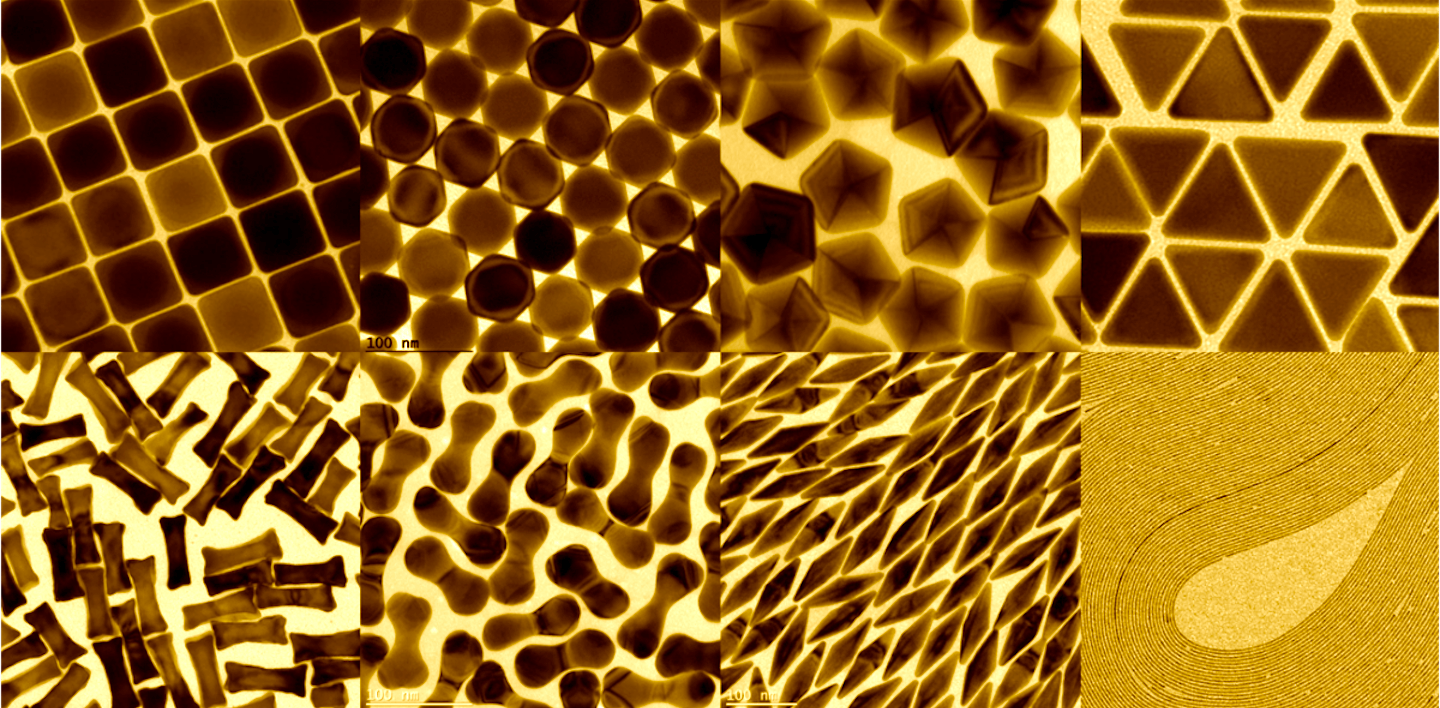

Crediti immagini: EUSMI – European Soft Matter Infrastructure.