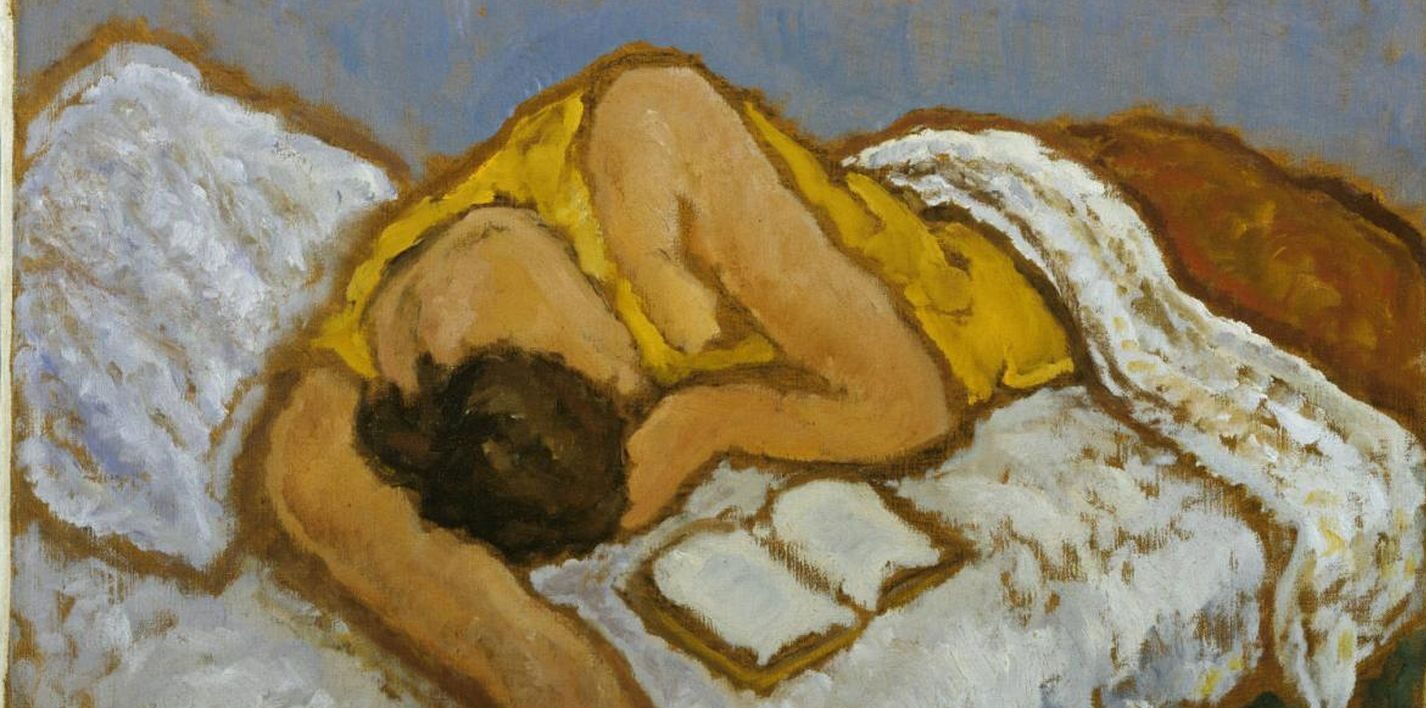

N el Medioevo, i monaci chiamavano “demone di mezzogiorno” quel torpore dell’anima che si impadroniva di loro nelle ore più calde, quando la luce abbagliante diventava insopportabile e ogni desiderio pareva svuotarsi. Un torpore senza scampo, che calava proprio nel momento di massima luce, quando tutto avrebbe dovuto farsi limpido e vitale. Non era soltanto una malinconia individuale, ma un contagio collettivo, come se l’intero monastero si fermasse a trattenere il respiro. Oggi, nelle nostre estati sempre più infuocate e assediate dal sole, ritorna un senso di stordimento simile: la promessa di felicità che la bella stagione portava con sé nelle lunghe estati della nostra infanzia si infrange sull’afa opprimente e su aspettative di sollievo puntualmente disattese. Le giornate scorrono più lente, ma non più leggere. E quella sensazione, che un tempo si sarebbe forse chiamata malinconia, oggi prende forme più sfuggenti, più cliniche, più insidiose nella loro apparente normalità.

Le ricerche lo mostrano con chiarezza: nonostante la forma più tipica di depressione stagionale raggiunga il picco tra autunno e inverno, la letteratura registra anche un altro fenomeno: negli Stati Uniti, quando il caldo arriva a livelli estremi, gli accessi al pronto soccorso per motivi di salute mentale crescono di circa l’8%. In particolare aumentano i ricoveri per ansia e disturbi dell’umore (intorno al 7%) e quelli per comportamenti autolesivi (circa 6%). Nel 2013 lo scrittore statunitense Andrew Solomon ha scelto Il demone di mezzogiorno come titolo del suo saggio sulla depressione, perché – spiega – rende bene “quel terribile senso di possessione che accompagna la condizione del depresso”. Come il demone descritto dai monaci, anche la depressione moderna resiste al pieno bagliore del sole: si lascia vedere, ma non svanisce.

Nonostante la forma più tipica di depressione stagionale raggiunga il picco tra autunno e inverno, quando il caldo arriva a livelli estremi aumentano gli accessi al pronto soccorso per motivi di salute mentale, i ricoveri per ansia e disturbi dell’umore e quelli per comportamenti autolesivi.

La festa è finita

La malinconia non è un’invenzione recente. I suoi sintomi – stanchezza, perdita di senso, avversione per il mondo – compaiono già nei testi antichi, attraversano Omero e Ippocrate, si insinuano nei versi di Emily Dickinson e Charles Baudelaire, nei diari di Sylvia Plath. Per millenni, però, non è stata considerata davvero una malattia. Al contrario: era spesso associata a una particolare sensibilità, a uno sguardo troppo acuto o troppo profondo per non incrinare l’ordine apparente delle cose. Oggi usiamo un altro lessico. Parliamo di depressione. Ma non sempre è chiaro di cosa stiamo parlando: la distinzione tra tristezza, malinconia e depressione clinica è tutt’altro che scontata. Il termine depressione è recente. E soprattutto: non tutte le manifestazioni di sofferenza interiore rientrano nella depressione maggiore. Esistono condizioni meno gravi, ma più diffuse: disturbi dell’adattamento, crisi reattive, momenti di demotivazione legati a fattori esterni. Non sono patologie nel senso stretto, ma si manifestano in modo simile – e a volte vengono diagnosticate come tali.

Chi soffre di depressione e vive in condizioni di marginalità tende a non chiedere aiuto, a non riconoscersi nei percorsi di cura disponibili, a convivere con il dolore come se fosse parte dell’ordine naturale delle cose.

La vulnerabilità genetica può essere distribuita in modo omogeneo, ma i fattori scatenanti no. E le conseguenze sono spesso trascurate: chi soffre di depressione e vive in condizioni di marginalità tende a non chiedere aiuto, a non riconoscersi nei percorsi di cura disponibili, a convivere con il dolore come se fosse parte dell’ordine naturale delle cose. Esiste un vero e proprio circolo vizioso tra depressione e povertà: l’una alimenta l’altra, fino a produrre una rassegnazione profonda, silenziosa, che non trova parole né interlocutori.

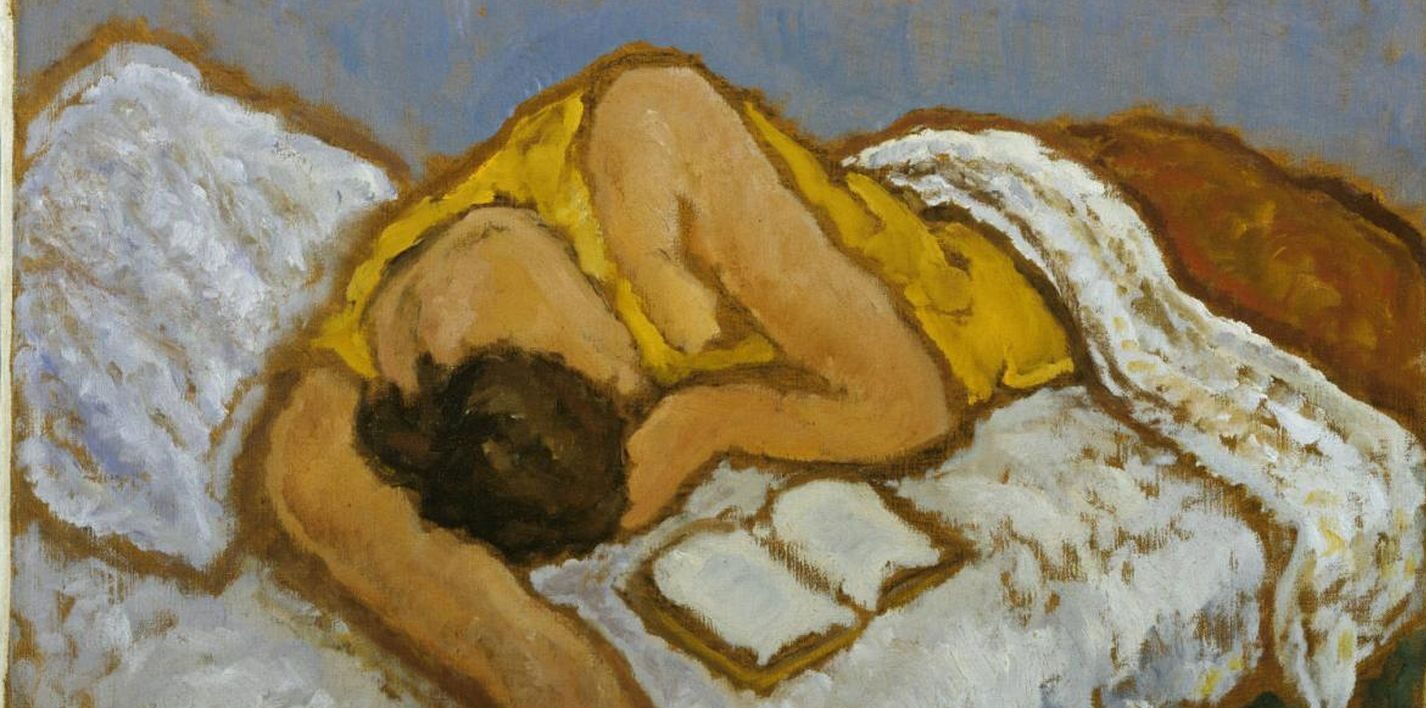

L’idea romantica della malinconia come segno di genialità ha lasciato un’eredità sottile ma persistente. Anche oggi tendiamo a isolare il dolore psichico dalle sue radici storiche e materiali, concentrandoci sulle biografie di chi soffre invece che sui contesti che generano sofferenza. Secondo Barbara Ehrenreich l’attenzione riservata ai depressi celebri – scrittori, filosofi, artisti – ha contribuito a scollegare il dolore psichico dalle sue cause sistemiche, rendendolo un’esperienza astratta, quasi nobile, profondamente isolata. Nel suo Una storia della gioia collettiva (2006, trad. it. 2024) dedica un intero capitolo all’epidemia di malinconia che attraversò l’Europa tra Seicento e Settecento. Uomini e donne che si ritirano dalla vita pubblica smettono di mangiare, di parlare, di desiderare, senza cause apparenti. Ehrenreich legge questo malessere come il segnale di un cambiamento profondo: la nascita di un nuovo ordine morale fondato su disciplina, sobrietà, rinuncia. Un ordine che coincide con l’ascesa del capitalismo moderno, e che, come aveva già intuito Max Weber, affonda le sue radici in una spiritualità calvinista in cui il piacere è sospetto e la fatica è virtù.

In questa chiave, la depressione non appare come un semplice guasto individuale, bensì come una forma di rifiuto: un segnale – spesso silenzioso – di adattamento a contesti che restringono tempo, legami e piacere. Non a caso, Ehrenreich nota che chi ne è colpito spesso non si lamenta: si ritira. Non chiede aiuto: smette di partecipare. Forse, osserva Ehrenreich, epidemia di depressione e scomparsa delle feste condivise possono avere un’eziologia comune nella nuova mentalità dell’uomo moderno, ma non solo, potrebbe esserci anche una sorta di rapporto di causa-effetto: è possibile che l’apparente declino della capacità di provare piacere sia in qualche modo collegato al declino delle opportunità di piacere?

L’attenzione riservata ai depressi celebri – scrittori, filosofi, artisti – ha contribuito a scollegare il dolore psichico dalle sue cause sistemiche, rendendolo un’esperienza astratta, quasi nobile, profondamente isolata.

La cura perduta

All’inizio degli anni Duemila, a seguito di un grande episodio depressivo e del successo di Il demone di mezzogiorno, Andrew Solomon si recò in Ruanda per parlare con alcuni operatori locali impegnati a curare i sopravvissuti al genocidio. Come ha raccontato nel 2013, gli operatori locali gli spiegarono che l’approccio occidentale funzionava poco: niente sole, niente tamburi, nessun coinvolgimento della comunità. Quello che fecero “fu portare le persone, una alla volta, in piccole stanze squallide e farle parlare per un’ora di tutte le cose orribili che gli erano accadute”. Solomon rimase colpito da quel confronto. In molte culture, la cura della sofferenza psichica non passa per l’introspezione solitaria, ma per il coinvolgimento del corpo e della comunità. Come accade per esempio in Senegal con il rituale di guarigione Ndeup, in cui musica, canto e danza servono a sciogliere il dolore e restituire la persona al gruppo.

Anche Barbara Ehrenreich ha raccolto esempi di cerimonie terapeutiche collettive: dalle danze rituali usate in Uganda negli anni Novanta per aiutare i bambini rapiti dalle milizie a elaborare il trauma, fino al tarantismo pugliese studiato da Ernesto de Martino, che liberava le contadine possedute dal morso della tarantola in un’esplosione coreografica di suoni e movimento. Per secoli, parate religiose, feste popolari, carnevali e danze hanno avuto un ruolo che oggi definiremmo terapeutico: davano forma al dolore, lo rendevano manifesto, lo trasformavano in energia condivisa.

Già nel 1621, Robert Burton, nell’Anatomia della malinconia, elencava tra i rimedi musica, gioco, conversazione, esercizio fisico – persino “un po’ di vino” – a indicare che contro la malinconia servono movimento, contatto, partecipazione.

Il DSM ha progressivamente ristretto i margini della normalità, riducendo anche il periodo di lutto considerato fisiologico. In questo modo, ogni sofferenza rischia di diventare una devianza: ogni dolore, una diagnosi.

Una cosa è la depressione maggiore ‒ grave, persistente, spesso invalidante ‒ un’altra è il vasto spettro di condizioni che oggi vengono ricondotte a essa. Come ricorda lo psichiatra Piero Cipriano in La società dei devianti (2016), “dal 1980, e ancor più dal 2013, tutte le forme di tristezza conseguenti a perdita del lavoro, incidenti, malattie organiche, fine di relazioni affettive, lutti, sono depressione”. Il DSM ha progressivamente ristretto i margini della normalità, riducendo anche il periodo di lutto considerato fisiologico. In questo modo, ogni sofferenza rischia di diventare una devianza: ogni dolore, una diagnosi.

In Il demone di mezzogiorno, Andrew Solomon contesta apertamente l’idea che la depressione possa essere ridotta a un semplice squilibrio biochimico. Spiega che, a differenza del diabete, non esiste un deficit misurabile e univoco da correggere: l’incremento della serotonina può avere un effetto benefico, ma non necessariamente perché la depressione sia causata da una carenza.

Solomon parla di “neuromitologia moderna”, e mette in guardia contro la narrazione secondo cui la depressione sia solo una questione di chimica interna. Perché se tutto è chimico ‒ l’intelligenza, il desiderio, persino la nostalgia di un pomeriggio di primavera ‒ allora nulla è davvero “solo” chimico. Ridurre la depressione alle sole molecole equivale a escludere il contesto materiale e relazionale che la modella.

Capitalismo malinconico

A spingere con più forza questa lettura è stato Mark Fisher, che in Realismo capitalista (2009, trad. it.2018) descrive la depressione non solo come patologia individuale ma come “forma affettiva dominante del presente”. Secondo Fisher, l’aumento vertiginoso delle diagnosi non segnala soltanto un peggioramento della salute mentale collettiva, ma la crescente incapacità del sistema di immaginare alternative. La depressione diventa allora il sintomo più chiaro di una paralisi desiderante: un futuro che non si riesce più a vedere, un presente che si ripete, un senso di impotenza strutturale che si incolla ai corpi.

Secondo Mark Fisher, l’aumento vertiginoso delle diagnosi non segnala soltanto un peggioramento della salute mentale collettiva, ma la crescente incapacità del sistema di immaginare alternative.

Contagio emotivo

La depressione come sottofondo emotivo non si limita a esistere: si mantiene. A tenerla in posizione concorrono più dinamiche intrecciate. Anzitutto gli stressori materiali condivisi. Quando intere fasce di popolazione vivono lavoro incerto, abitare instabile ed estati opprimenti, i sintomi non restano dispersi: si addensano. La stessa pressione, ripetuta in molte vite, crea una base comune di fatica e sfiducia.

Poi c’è la trasmissione emotiva. Nelle interazioni quotidiane tendiamo a rispecchiare chi abbiamo di fronte – postura, timbro, ritmo, microespressioni – e questo favorisce un allineamento dell’umore. Succede al tavolo di famiglia, in ufficio, nei gruppi e nei feed: se il registro condiviso scivola verso stanchezza e sfiducia, chi è più esposto finisce per sintonizzarsi su quei toni. Non è solo soffrire “in tanti”: è risuonare.

Quando intere fasce di popolazione vivono lavoro incerto, abitare instabile ed estati opprimenti, i sintomi non restano dispersi: si addensano.

Infine l’ambiente informativo. Già negli anni Ottanta si parlava di società sovrainformata: un ecosistema che immette più stimoli di quanti riusciamo a elaborare. Il risultato, allora come oggi, è una sindrome di blocco: si accumulano input, si resta in costante aggiornamento ma la capacità di tradurre informazioni in azione si inceppa. I feed contemporanei amplificano questo schema: notifiche continue, paragoni permanenti, piani d’azione che si sbriciolano sotto l’urto di stimoli sempre nuovi. L’impotenza smette di essere un’esperienza isolata e diventa abitudine condivisa.

Tutti i fattori descritti tendono poi ad alimentarsi a vicenda. La pressione materiale legata a casa, lavoro e aspettative socioeconomiche non mantenute genera stanchezza e sfiducia diffuse, che a loro volta – attraverso il rispecchiamento quotidiano – si propagano diventando il tono emotivo del gruppo. E in una comunità dal tono depressivo, rassegnazione e impotenza si rafforzano reciprocamente: ciascuno conferma agli altri l’impossibilità del cambiamento, come se tutti respirassero la stessa aria viziata senza più accorgersi della mancanza di ossigeno. Nel frattempo aumenta il ripiegamento individuale, e con la minore partecipazione, si assottiglia anche il supporto pratico ed emotivo. Con meno aiuto a disposizione, le stesse pressioni pesano di più ‒ le spese si fanno più gravose, le incombenze di cura più isolate ‒ e la stanchezza ritorna rafforzata. Così il registro emotivo collettivo scivola su toni bassi e vi rimane, perché ogni giro del ciclo alimenta il successivo.

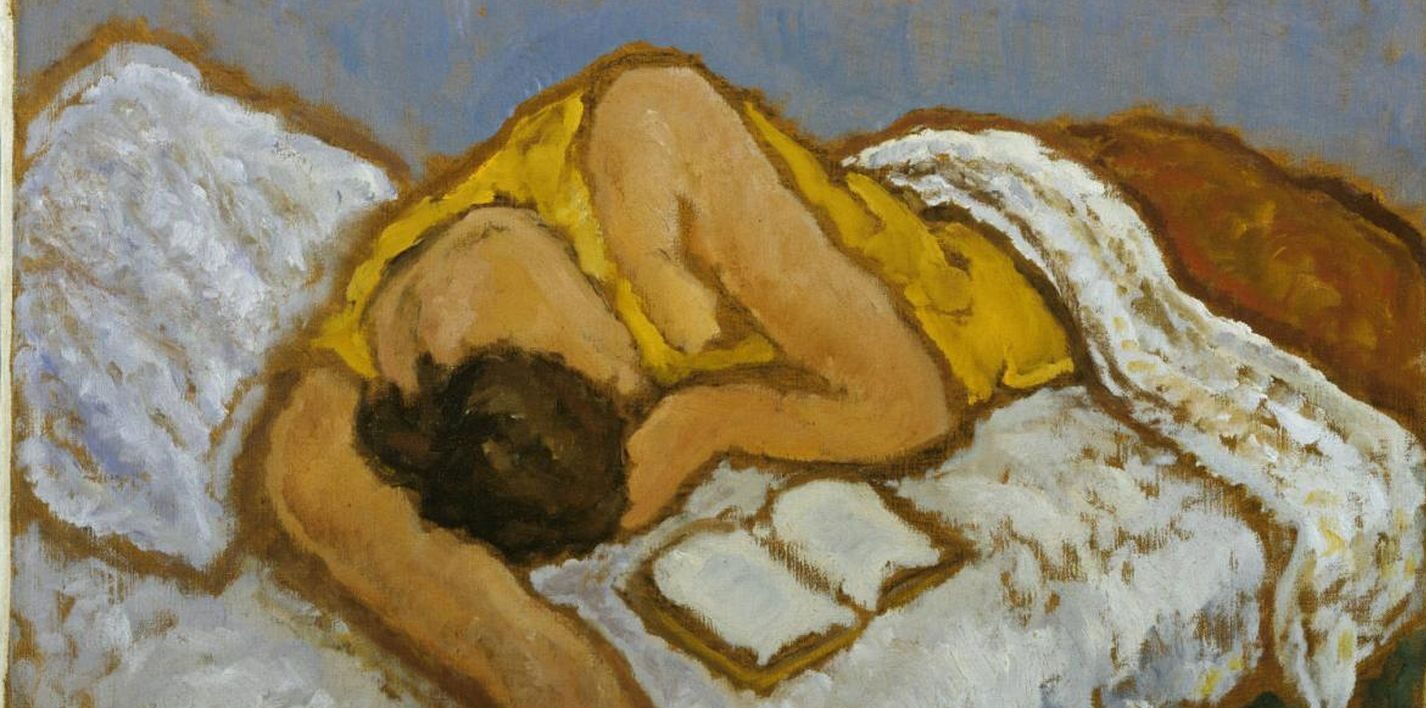

La città che non cura

Più che un’epidemia di depressione, stiamo dunque vivendo una rassegnazione di massa, anestetizzata ma capillare, che assomiglia a un torpore collettivo del desiderio. Una condizione che non viene vissuta come emergenza, ma come normalità: si lavora comunque, si produce comunque, si va avanti comunque. Solomon ha scritto che la depressione ti convince che nulla cambierà mai. Non che tutto sia terribile, ma che sarà sempre così. È questa l’idea più difficile da scardinare: che lo stato attuale delle cose sia ineluttabile.

In una comunità dal tono depressivo, rassegnazione e impotenza si rafforzano reciprocamente: ciascuno conferma agli altri l’impossibilità del cambiamento, come se tutti respirassero la stessa aria viziata senza più accorgersi della mancanza di ossigeno.

Così il piacere diventa un gesto solitario, e il desiderio una prestazione da ottimizzare. Anche le stagioni sembrano aver perso la loro promessa: le estati non liberano più, opprimono. Non è solo il sole a schiacciare. È l’assenza di luoghi che accolgano il corpo, che facilitino la sosta, che permettano di stare senza produrre.

Piazze nuove, disegnate senza alberi, si trasformano in superfici incandescenti. L’ombra non è prevista. L’afa non concede scampo. Non stupisce allora se la tristezza non si dissolve ma ristagna, come l’aria ferma nei sottopassi, nei tram affollati, nei pomeriggi di luglio. Il demone di mezzogiorno non arriva solo da dentro, ma si annida nei ritmi, negli spazi, nelle relazioni interrotte. E se il malessere è collettivo, anche la cura dovrà esserlo.