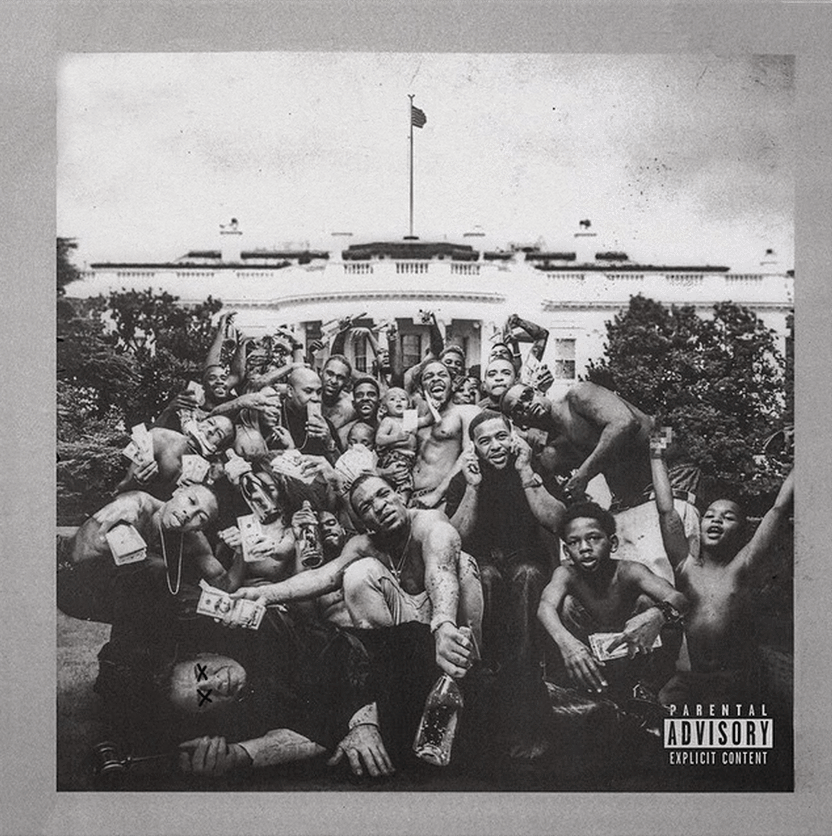

È il 2014, il jazzista e produttore Terrace Martin è in studio a Los Angeles con il rapper Kendrick Lamar. Ascoltano musica, cercano l’ispirazione. Il gusto di Lamar continua a dirigersi verso sonorità e accordi di matrice jazz. Quando Martin glielo fa notare, a Kendrick improvvisamente sembra tutto chiaro. È un jazzista nei panni di un rapper. Qualche mese dopo i due si ritrovano in studio, insieme ad alcuni dei migliori musicisti jazz e produttori hip hop per lavorare al terzo album ufficiale di Lamar, To Pimp A Butterfly.

A marzo 2020 l’album ha compiuto i suoi primi cinque anni di vita; un lasso temporale ancora breve ma durante il quale la forza del disco si è manifestata in modo inconfutabile. To Pimp A Butterfly ha contribuito ad accelerare una serie di processi musicali già in moto, tra cui la nuova rilevanza e libertà creativa di cui gode il jazz contemporaneo.

Quando inizia a scrivere l’album, Kendrick Lamar è depresso. È una star affermata e in ascesa, un percorso abbastanza lineare iniziato nei primi anni Duemila con una serie di mixtape seguiti da un ottimo debutto – Section.80 – e nel 2013 il successo del suo secondo disco, il primo per una major – Good Kid, M.A.A.D. City: un album fortemente autobiografico, la narrazione della sua infanzia e adolescenza a Compton, la povera e violenta area losangelina a maggioranza afroamericana. Il luogo di nascita stereotipato del cosiddetto gangsta–rap e dell’antagonismo tra gang di strada. Lamar ha già la sindrome del sopravvissuto; per sua stessa ammissione ha sempre avuto un problema con i cambiamenti, ad accettare che le cose possano sfuggire al suo controllo. Un senso di colpa che si acuisce mentre gira in tour per il mondo, lontano dal suo quartiere dove tutto scorre immutato. Comincia a chiedersi che senso abbia per lui condurre quello stile di vita, iniziare ad avere una voce ormai riconosciuta e ascoltata, poter suonare a migliaia di chilometri di distanza, se ogni volta che scende dal tour bus lo fa per andare al funerale di un amico.

Si rifugia nei dischi della sua infanzia, quelli che da piccolo trovava sparsi in casa: John Coltrane, Miles Davis, Parliament Funkadelic, Isley Brothers. Jazz, funk, soul, R&B. Generi apparsi nei primi due dischi in modo più collaterale ed episodico ma che ora, grazie al contatto diretto con diversi musicisti jazz coetanei o più giovani, iniziano veramente a essere la materia al centro del processo di composizione del nuovo album.

Come direbbe Lester Bangs, To Pimp A Butterfly è uno di quei “rari dischi che non si ferma mai abbastanza a lungo da riuscire a cristallizzarsi in ciò che sembrava prima”. I sedici brani dell’album sfumano uno nell’altro, sorretti da un concept narrativo complesso – l’evoluzione di tematiche già presenti in good kid, m.a.a.d city. Ma nell’album predente l’approccio era più cinematografico. La sensazione era quella di un narratore affacciato alla finestra, con personaggi e scene usate come specchio, evocate a volte fedelmente, a volte volutamente distorte. In To Pimp A Butterfly Lamar sembra guardare meno dalla finestra e più dentro casa, a se stesso e ai suoi ricordi. Riflette su quello che ha imparato, cosa deve ancora imparare e su cosa non sta funzionando. Lo sguardo oltrepassa Compton e abbraccia tutti gli Stati Uniti. C’è la nuova forma di schiavitù a cui sono sottoposti, dall’industria dello spettacolo, gli artisti neri – in “Wesley Theory” – così come l’esplicita critica di “For Free?”: “oh America, you bad bitch, I picked cotton and made you rich“.

Ci sono rimandi e identificazioni significative con le figure della cultura afroamericana, contemporanee e non, colte o pop: da Wesley Snipes a Dave Chappelle, passando per Obama, Kunta Kinte e Charlie Parker. E poi il tema della depressione, un filo che muta costantemente e viene plasmato da ulteriori tematiche, prima fra tutte il concetto di leadership e il senso di colpa, il peso che lo accompagna – chiave di volta tematica del disco. La religione è un’altra presenza costante, nella funzione di guida e nella dicotomia bene–male. La figura del diavolo (“Lucy”) emerge in modo sempre più circostanziato con l’avanzare del disco, sovrapponendosi e identificandosi con le debolezze personali di Lamar piuttosto che con un male oggettivo, esterno.

Nella musica dell’album c’è questa urgenza, un invito all’azione; è diventata la voce della comunità afroamericana militante dall’interno, non l’ennesima interpretazione calata dall’esterno. Il tema del razzismo istituzionale degli Stati Uniti è vecchio quanto la loro formazione, non è mai scomparso, ha solo assunto forme diverse, più subdole. I testi di Kendrick sarebbero risultati attuali e cruciali anche durante tutto il Ventesimo secolo: continuano a esserlo oggi. Le parole di “Alright” non lasciano spazio a dubbi e diventano un manifesto senza tempo della condizione afroamericana:

Wouldn’t you know

We been hurt, been down before, nigga

When our pride was low

Lookin’ at the world like, “Where do we go, nigga?”

And we hate po–po

Wanna kill us dead in the street for sure, nigga

I’m at the preacher’s door

My knees gettin’ weak and my gun might blow

But we gon’ be alright

Un grido di dolore che nonostante tutto riesce a concedersi la forza di immaginare un futuro migliore. Già nel 2014, nelle bocche dei manifestanti del movimento Black Lives Matter, “we gonna be alright” (“staremo bene”) è iniziato a suonare non solo come una promessa a se stessi, ma anche come un monito per chiunque continuerà a intralciare la strada verso l’agognata ricerca del “bene”: noi abbiamo detto basta, se continuate a volerci inermi, pancia a terra e mani sul collo, allora preparatevi ad affrontarne le conseguenze. Una promessa mantenuta con i disordini di questi giorni, dopo un altro ingiustificato assassinio da parte della polizia – questa volta vittima il quarantaseienne afroamericano George Floyd.

La materia musicale jazzistica unita a quella hip hop diventano allora l’unica scelta possibile per comporre un’opera del genere. Insieme riescono a richiamare un passato di rottura, sofferenza e vitalità – ma anche un presente altrettanto cupo. Un dialogo che restituisce la complessità della storia afroamericana nella sua interezza. Allo stesso modo prende vita, con To Pimp A Butterfly, una forma musicale paradossale, finita e indefinita – che, forse per la prima volta, sfuma i confini tra i due generi in maniera assoluta.

Incontri jazz e hip hop

Quello del jazz è un suono presente anche nelle case dei primi pionieri dell’hip hop. Una affinità che ha cominciato a esprimersi negli anni Ottanta, grazie a musicisti e formazioni come A Tribe Called Quest, Gang Starr, Stetsasonic, Jungle Brother, Rakim & Eric B, Pete Rock; artisti che non nascondevano la loro vicinanza culturale al genere, e ne evocavano anzi nei testi lo spirito rivoluzionario, spesso pregno di significati sociali e politici: fu anche uno sforzo per allineare due grandi espressioni artistiche afroamericane. Nei loro dischi integravano poi il suono del jazz, grazie a quella pratica rivoluzionaria che l’hip hop ha contribuito a rendere popolare facendone il suo marchio distintivo: il sampling, la pratica di campionare i suoni degli altri. Nei brani iniziano a emergere progressioni di accordi, strumenti, assoli e suoni di chiara matrice jazz. Nonostante un matrimonio sulla carta perfetto (e già capace in passato di regalare capolavori, tra cui Jazzmatazz, la serie prodotta da Guru) da un punto di vista strettamente musicale, tra gli anni Ottanta e Novanta, l’unione tra i due generi è rimasta spesso forzata. Poco organica, come se una delle due metà fosse sempre costretta ad adattarsi all’altra, tirando la coperta dalla propria parte. Quello che sembrava mancare era la fusione, il dialogo musicale. In larga parte è una sensazione dovuta al ritmo: nel jazz siamo di fronte a un groove imprevedibile, quasi precario, complesso; una caratteristica che sembrava essere irriproducibile dai vari modelli di drum machine elettroniche in uso per la composizione dei beat. Fino all’avvento di James Dewitt Yancey – J Dilla.

To Pimp A Butterfly sfuma i confini tra jazz e hip hop in maniera assoluta, punto più alto di una contaminazione tra generi iniziata negli anni Ottanta.

Il produttore di Detroit debutta nel 1994 e cambia per sempre l’hip hop e di conseguenza tutti i generi appartenenti alla galassia afroamericana: l’R&B il Nu–Soul e proprio il Jazz. Nelle sue innumerevoli produzioni, Dilla riesce ad “umanizzare” la sua drum machine – l’Akai MPC3000. In particolare tende a disattivare lo strumento della quantizzazione, un’impostazione che prende le parti di batteria suonate in modo fisiologicamente impreciso e le “mette a posto” digitalmente, rendendole perfette: in una canonica battuta composta da quattro quarti, il loop di batteria inizierà sempre in modo immancabilmente preciso sull’”uno”. Il risultato può essere rigido e freddo, perfetto per le atmosfere di certa musica elettronica, non per un genere come il jazz. Infatti secondo Rob Turner, batterista dei Go Go Penguin, gruppo inglese famoso proprio per combinare in modo raffinato musica elettronica e jazz, le batterie di J Dilla nonostante siano frutto dei circuiti di un computer “invece di iniziare precisamente sull’uno partono con un leggerissimo ritardo. Il rullante e gli hi–hats sono di poco nel posto sbagliato. Il suono risulta pigro, quasi in ritardo ma anche affascinante […] un ritmo funky, traballante e un po’ ubriaco. È qualcosa che i giovani batteristi jazz nel tempo hanno imparato e unito al loro arsenale di ritmi”.

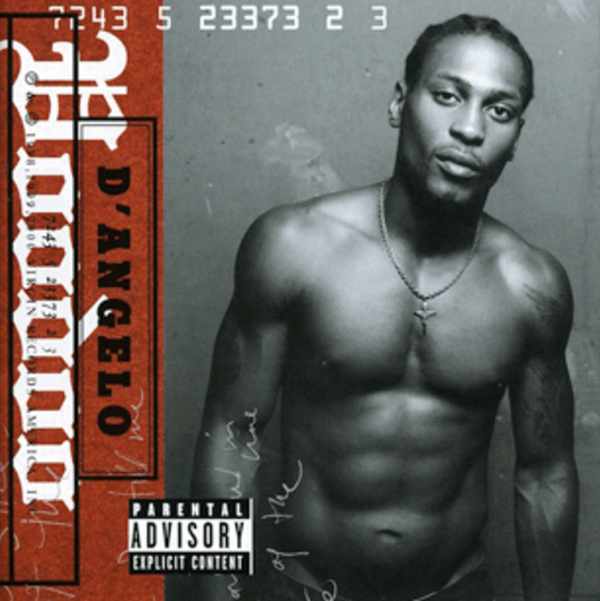

Forse il disco in cui questa sensazione zoppicante e irresistibile si sublima per la prima volta è il capolavoro di D’Angelo, Voodoo; album pubblicato nel 2000 con alla batteria Questlove che con i suoi The Roots stava già contribuendo all’evoluzione dell’incontro tra i due generi. Insomma due linguaggi ritmici diversi che ne hanno partorito un terzo, un figlio impossibile e bastardo che però riesce a conciliare e influenzare in egual modo i due mondi.

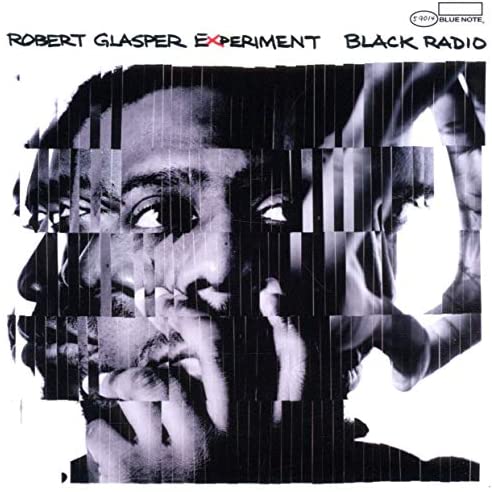

Insieme a Questlove, Chris Dave è stato uno dei primi batteristi a far suo il nuovo ritmo. Dave ha suonato su alcuni dei dischi più importanti degli ultimi vent’anni, contribuendo a diffonderlo nella cultura pop. Sua è la batteria su “21” di Adele, “Black Messiah” di D’Angelo, “Comfort Woman” di Me’shell Ndegoncello, “Malibu” di Anderson Paak. Soprattutto, Dave è il batterista di Black Radio, album del 2012 del Robert Glasper Experiment.

Da critica e pubblico americani, Black Radio è considerato un ulteriore passo in avanti nella fusione di jazz e hip hop. Nel disco un giovane Glasper (con l’aiuto di una serie di amici eccezionali, tra cui Erykah Badu, Bilal, Mos Def, Lupe FIasco e Shafiq Huayn), affermatosi nel decennio precedente come nuova stella del jazz contemporaneo e turnista di lusso per l’hip hop più ricercato, unisce queste due anime in modo convincente: una dichiarazione d’intenti che lo porta a vincere un Grammy Award nella categoria R&B – non in quella jazz o rap.

Come affermano in una puntata del podcast della Nation Public Radio (NPR) “All Songs Considered” i giornalisti Nate Chinen, Rordney Carmichael e Robin Hilton, l’importanza cruciale del disco viaggia su più binari: Glasper rompe con il sistema jazz dell’epoca, impantanato nella venerazione della tradizione (approccio fomentato tra gli altri dal trombettista Wynton Marsalis, a questo proposito già in conflitto con Miles Davis) con il risultato di alienare sempre di più i giovani; accentrando lo sforzo creativo su se stesso e sul carisma della sua figura, rende evidente la possibilità di un terreno comune sul quale le due anime possono incontrarsi ad armi pari; contribuisce (anche grazie a interviste e interventi pubblici non privi di polemica e provocazione) a rilanciare il ruolo dei musicisti jazz all’interno di contesti e produzioni musicali di tutti i tipi, sicuro dell’arricchimento che portano ovunque vadano. In ultimo Black Radio è stato uno dei primi tentativi di cercare una comunicazione profonda tra rap e jazz che non partisse dal primo.

Kendrick e la nuova scena jazz losangelina

Robert Glasper avrebbe disperatamente voluto coinvolgere Kendrick Lamar nelle registrazioni di Black Radio. Nel 2012, scrivendo il disco, il pianista ascolta il debutto appena pubblicato del rapper losangelino, Section .80, innamorandosi della musicalità del suo stile. Kendrick registrò una strofa che alla fine non fu utilizzata, dato che lui stesso non riusciva a considerarla degna dei suoi standard. È interessante che a rendere possibile il collegamento tra i due fu proprio Terrace Martin. Martin, losangelino vero, coetaneo di Glasper, è un eccellente sassofonista e musicista a tutto tondo. È stato un collaboratore di Lamar fin dai suoi esordi e più in generale, nella veste di produttore, ha contribuito a diversi dischi hip hop: Glasses Malone, Jay Rock, YG, Talib Kweli, Travis Scott e Snoop Dogg.

Proprio grazie a Snoop Dogg e alla sua band dal vivo una nuova generazione di talenti jazz losangelini fa conoscenza e ha la sua prima esperienza in una produzione di alto livello non jazz, proprio come auspicato da Glasper. Nello specifico il sassofonista Kamasi Washington, il bassista Stephen Bruner (Thundercat) e il fratello batterista, Ronald Bruner Jr. Insieme allo stesso Glasper (che questa volta non si lascia sfuggire l’occasione di lavorare con Lamar) e a una serie di altri eccezionali musicisti: sono questi i musicisti che si mettano al lavoro con il rapper e la sua squadra di produttori – tra cui Flying Lotus, nipote di John e Alice Coltrane e rivoluzionario produttore di musica elettronica a metà tra Dilla e Aphex Twin. Sono artisti giovani e dal DNA composito, punte di diamante di quella che nel tempo è emersa come vera e propria scena jazz losangelina. Come afferma Kamasi Washington: “Oggi abbiamo un’intera generazione di jazzisti cresciuti con l’hip hop; abbiamo ascoltato questa musica per tutta la vita. Siamo fluenti in J Dilla e Dr Dre così come in Mingus e Coltrane”.

Ciò che porta a gravitare tutti questi musicisti attorno a Lamar è ribadito nelle interviste rilasciate nel tempo. La sua capacità di comprendere il jazz è istintiva; lo porta a mescolare il valore strettamente musicale a quello sociale, trovando quell’intesa che permette ai due linguaggi di arricchirsi ed espandersi a vicenda. Un senso di urgenza espressiva travolgente: sempre Washington ricorda come durante le sessioni del disco “[Kendrick] mi diceva che voleva che tutto suonasse come se stesse andando a fuoco. Questo è il tipo di terreno in comune che condividono il miglior jazz e il miglior hip hop”. Le eterogenee collaborazioni presenti nell’album sono un altro indicatore della capacità di orchestrazione di Lamar. Da Snoop Dogg e Rapsody passando per George Clinton e Ronald Isley degli Isley Brothers, fino ad arrivare a Bilal e al jamaicano Assassin.

Il rap, i bassi distorti che rimbombano nel petto, le batterie geometriche, i campioni lavorati in modo irriconoscibile e i ritornelli perfetti per i club si sposano con i sassofoni impazziti e lussuriosi, con il basso di Thundercat simile ad un cavallo ubriaco al galoppo, con la batteria jazz che ci troviamo dietro sopra e sotto senza sapere come; un’orgia felice in cui c’è posto anche per le strabilianti voci R&B, per la dancehall jamaicana, per esperimenti sonori di matrice elettronica. Tutti i musicisti hanno la possibilità di esprimersi. Le singole personalità non scompaiono nel mix ma sono valorizzate dal confronto con le altre.

Nel panorama contemporaneo solo il flow di Kendrick Lamar può inspirare e dominare un magma sonoro del genere. Le parole del losangelino viaggiano dentro e sopra le basi allo stesso tempo: non c’è lotta fratricida per emergere, il rapper asseconda la musica e si lascia trasportare ma sa anche piegarla a sua piacimento. Più che una voce umana sembra di ascoltare uno strumento a fiato.

La capacità di Lamar di comprendere il jazz è istintiva; lo porta a mescolare il valore strettamente musicale a quello sociale, trovando quell’intesa che permette ai due linguaggi di arricchirsi ed espandersi a vicenda.

Anche qui un diretto paragone con il jazz non è fuori luogo: il flow di Kendrick ha realmente influenzato diversi strumentisti, tra i primi ad ammetterlo ci sono stati Shabaka Hutchings (l’esponente più maturo della ricca scena di jazz londinese) e il sassofonista Danny McCaslin – famoso soprattutto per essere stato il direttore artistico dell’ultimo album di David Bowie, Blackstar. Quest’ultimo ha affermato come “il timbro, senso del ritmo, il modo di sincopare, lo spirito del fraseggio [di Kendrick] hanno influenzato pesantemente il mio sassofono”. Il flow di Lamar è jazz e, ascoltandolo, anche chi non conosce il genere interiorizza un fraseggio simile a quello del jazz. C’è poi la sua capacità interpretativa: riesce a modulare la voce in una varietà di intonazioni strabilianti, spesso irriconoscibili dal tono originale. Sembra essere l’unico attore sulla scena di una tragedia greca in cui cambia maschera in continuazione, indossando quella del buono, del cattivo, dell’uomo, della donna, del bambino.

Conoscenza e consapevolezza

Kendrick riesce nell’impresa di far convivere le due anime fondamentali della recente storia afroamericana, che lo scrittore Ta–Nehisi Coates chiama “Conoscenza” e “Consapevolezza”. La prima è “quella che ti tiene all’erta, pronto a reagire se qualcuno tira fuori i pugni o la pistola”: un codice non scritto di atteggiamenti quasi innati, difficili da acquisire ma allo stesso tempo necessari per sopravvivere in strada; ti fa muovere nel modo giusto, sa farti conquistare le ragazze, ti rende un elemento degno di rispetto e quindi non vulnerabile – in qualche modo è quel tipo di sicurezza in se stessi che tiene al sicuro e rischia di farti ammazzare allo stesso tempo. Secondo Coates è una malattia di cui prima o dopo tutti i ragazzi afroamericani si ammalano perché stufi di essere maltrattati: “diventiamo uguali agli altri, attaccati alla nostra virilità oscura”.

La “Consapevolezza” invece non è innata, si acquisisce studiando, comprendendo le origini e il ruolo degli afroamericani nel “sistema America”, il conflitto primordiale e continuo di cui è composta la storia del rapporto tra i due. Rifiutando quelle parti autodistruttive della propria comunità che sono fomentate dalla società bianca o, meglio ancora, dirigendo quella forza incendiaria verso quest’ultima. “Consapevolezza” e “Conoscenza” potrebbero a questo punto sembrare in antitesi ma il rapporto che intercorre tra le due è molto più complesso.

Negli ultimi anni il brano “Alright” è diventato un inno delle proteste del movimento Black Lives Matter.

Esemplificativo è il caso del rap: ancora secondo Coates, è proprio qui che le due anime si incontrano creando un’alchimia particolare. In modo poco originale possiamo chiamarla “coscienza”: Kendrick Lamar riesce a muoversi tra le due come un acrobata su una fune sospesa, trasmettendo un messaggio “cosciente”. È stato in grado di spingere nel mainstream alcune tematiche chiare, senza ammorbidirle e senza fare la predica. “Cosciente” ma non predicatore; serio ma divertente; voce della “strada” in modo pratico e reale, non di facciata. E forse è questo che ha permesso ai suoi messaggi di raggiungere più chiaramente le persone che dovevano essere raggiunte, di creare un ponte tra la rabbia informe e quella organizzata.

To Pimp A Butterfly è uscito in un momento in cui le uccisioni ingiustificate di giovani afroamericani da parte della polizia stavano nuovamente dilagando, in particolare sulla scia delle proteste iniziate a Ferguson, Missouri, in seguito all’uccisione del diciottenne Michael Brown. Quell’anno To Pimp A Butterfly è stato uno dei dischi preferiti del presidente Obama, e il movimento Black Lives Matter occupava – come in questi giorni – i notiziari di tutto il mondo. Il brano “Alright” è diventato in quel momento un inno per le persone che marciavano e prendevano posizione (non a caso il singolo è tornato in classifica in queste settimane).

Nell’album, una poesia scritta dallo stesso Kendrick viene recitata un pezzo alla volta alla fine di ogni brano, fino a comporsi nella sua interezza nel brano “Mortal Man”. La testimonianza della crescita del suo interprete, questa sì un’esplicita “chiamata alle armi”. Si conclude così:

Solo perché indossi un colore diverso da quello della mia gang

Non significa che non posso rispettarti in quanto uomo di colore

Dimenticando tutto il male e il dolore che ci siamo causati l’un l’altro in queste strade

Se ti rispetto, possiamo unirci e impedire al nemico di ucciderci

Ma non lo so, non sono un uomo mortale, forse sono solo un altro negro

Da un punto di vista “tecnico”, il lavoro sui testi di Kendrick Lamar è eccezionale. Nel suo romanzo Jazz, Toni Morrison si appoggia strutturalmente alla musica per permettere alla sua scrittura di restituire quel senso di smarrimento, eccitazione e velocità che un afroamericano provava durante l’età del jazz – quella che Fitzgerald descriveva in modo non così dissimile (da un punto di vista “bianco”) nel Grande Gatsby. Leggendo il romanzo di Morrison abbiamo più volte la sensazione di perdere il centro della narrazione: a volte ci sembra di diventarlo, altre di esserne lontani; ci sentiamo sopraffatti dalla quantità di voci diverse che ci circondano e non sappiamo chi seguire; altre volte recuperiamo pienamente il controllo.

È esattamente la sensazione che si prova ascoltando attivamente la musica jazz ed è proprio quello che fa Kendrick con la sua scrittura in To Pimp A Butterfly, dove restituisce il suo smarrimento interiore usandolo allo stesso tempo come piattaforma descrittiva per ciò che lo circonda, legandolo al passato e ad un possibile futuro, facendo esplodere i suoi tormenti e assegnando a ciascuno il suo personaggio in conflitto con gli altri. Un gioco delle parti complesso, immerso nella tensione di un precario (e proprio per questo accattivante) equilibrio narrativo. Come ha detto Robert Glasper: “Kendrick ha grande rispetto per tutti. È in conversazione con i jazzisti, i nerd della musica, i rapper underground, i gangster. Questo è quello che succede quando hip hop e jazz si incontrano veramente. Era qualcosa che io stavo già facendo nel mondo del jazz, ma venendo da parte di Kendrick ha cambiato tutto”.

L’esposizione che To Pimp A Butterfly ha riservato a un suono di solito escluso dal circuito mainstream, ha dato una spinta enorme alle carriere della maggior parte dei musicisti coinvolti nel disco. Artisti come Kamasi Washington e Thundercat, grazie a carriere soliste significative, oggi occupano un posto di tutto rispetto nel mercato musicale americano, e non solo, con i loro nomi inseriti nelle programmazioni di locali e festival più importanti del mondo. Ma è un fenomeno ancora più generale: come afferma il batterista e compositore newyorkese Kassa Overall, “[il disco] ha anche suscitato molto interesse per artisti di quel tipo in generale. Ha indotto gli ascoltatori a dire: “hmm, ci devono essere molti musicisti che non sono grandi star che potrebbero avere qualcosa che valga la pena di ascoltare. Ha spinto l’ascoltatore a cercare ciò che è sotto la superficie, oltre il rapper e il produttore. Tipo, ‘Chi è quello che suona il basso su questo pezzo? Di chi è quel sax?’”.

Secondo Glasper, Lamar è in conversazione con tutti: i jazzisti, i nerd della musica, i rapper underground, i gangster.

I giovani jazzisti di tutto il mondo hanno sempre meno remore nell’ammettere di ascoltare hip hop e pop, e incorporano sempre più quel suono nella loro musica. Hanno iniziato a uscire dal loro genere di origine, mescolarsi a nuove tendenze e situazioni lontanissime da quelle in cui si sono formati. Il jazz è tornato a essere un linguaggio universale. Come dice lo stesso Thundercat “essere un musicista jazz è una mentalità oltre che un’abilità. È come essere in grado di parlare lingue diverse: il jazz è uno strumento che ti aiuta, ti consente di capire di più e di portarti in luoghi diversi. Ed è ciò che impedisce al jazz di invecchiare”.

In sostanza, To Pimp A Butterfly è una conversazione di alto livello tra menti creative affini, senza nessuna rete di sicurezza sotto ad accogliere un’eventuale caduta. Alla luce dello strepitoso successo dell’album, il rischio che si è assunto Kendrick Lamar sembra oggi naturale e calcolato. Si è trattato in realtà di un gesto coraggioso, seppur in parte coerente con la storia del rapporto tra i due generi musicali. Nonostante tutto avrebbe potuto alienare tanto i fan dell’hip hop quanto quelli del jazz; tanto quella fetta di afroamericani “consapevoli” quanto quelli discepoli della “conoscenza”. To Pimp A Butterfly è riuscito invece nell’utopia di riunirli. Cinque anni dopo non smette di parlare a tutti – musicalmente e socialmente.