B en Lerner ha una ventina di anni in meno delle firme che a inizio secolo, grazie soprattutto al lavoro di minimum fax, avevano modellato un nuovo canone contemporaneo: Jonathan Lethem, Jennifer Egan, David Foster Wallace, la più giovane Aimee Bender (senza escludere Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides e altri nomi extra minimum fax). Le Torri Gemelle, Berlusconi a Camp David (“I consider the american flag nos only a flag of a country, but…”), i Simpson e Dawson’s Creek, Xzibit e gli Osbourne: per le menti più giovani, il terreno era ben concimato.

Per chi si è avvicinato alla letteratura contemporanea solo qualche anno dopo, potrebbe essere difficile immaginare l’aura di egemonia che emanava da quella scena. Percezioni che, più delle vendite e dei bilanci, colpivano l’immaginazione dei ventenni. Ma gli anni iniziavano a passare, l’ossessione per l’aftermath dell’11 settembre iniziava a sbiadire, così come il ventennio circa di impero americano unipolare: come sempre accade, per ragioni sociali e quindi commerciali, e viceversa, ecco che l’occhio di bue si è allargato alla letteratura post-coloniale e ai femminismi, alla cosiddetta theory (nuovi foucaultismi, lacanismi marxisti, latourismi ecc), alle nuove forme di genitorialità, al racconto dell’emergenza climatica e dell’intelligenza non umana. Escluso forse il primo punto – Lerner è pur sempre uno scrittore ebreo del Kansas – a metà anni Dieci l’opera lerneriana anticipava o meglio già sintetizzava le urgenze del “nuovo ordine culturale” in un romanzo tanto ambizioso quanto riuscito, Nel mondo a venire (in inglese 10:04, uscito per Sellerio nel 2015, traduzione di Martina Testa).

Come si potrà evincere da questa intervista, la patria letteraria di Ben Lerner è la poesia statunitense cinta dai classici europei, anche contemporanei: a completare il quadro, un interesse eclettico per le discipline scientifiche, filosofiche, artistiche. Il risultato, articolato in diverse raccolte poetiche e tre romanzi, giustifica un certo grado di fiducia rispetto all’espressione artistica generata dal pensiero complesso, quindi alle possibilità ancora inesplorate del lavoro letterario, e al suo significato.

Ci penso spesso. Voglio dire, credo ci sia sempre bisogno di altri interlocutori perché, proprio come nella terapia o in qualsiasi altra cosa, scrivendo capita di replicare comportamenti ripetitivi di cui non siamo consapevoli. È qui che, a mio avviso, è più utile avere dei lettori, degli amici e degli editor che ti mostrino i tuoi punti ciechi; una o due lettrici che mi dicano qualcosa come “continui a spezzare i tuoi versi e le tue poesie in questa specifica preposizione”, o continui a fare, non so, qualsiasi cosa connessa a un livello di specificità tecnica… insomma, qualcuno che mi renda consapevole di una tendenza che posso poi correggere o rivedere. In gran parte, scrivere consiste nel trovare strategie che permettano di elevare le proprie abitudini inconsce, o ben radicate nella coscienza, in modo che possano essere eliminate o diventare modelli consapevoli, trasformandosi così in materiale disponibile alla propria arte. Credo che questo sia anche uno degli scopi del lavoro che nasce attraverso vincoli formali e generativi, no? Auden parlava di come il metro ti liberasse dalle “catene dell’io”: cioè, se prefissi una regola o un modello imposto alla tua scrittura, non puoi accontentarti delle tue decisioni autoriali predefinite, ma verrai spinto dalla forma a creare nuove configurazioni. Il vincolo generativo può essere qualcosa di vecchio e archivistico come il metro, o un insieme di procedure o regole nuove e arbitrarie (qualche trucco che l’OULIPO potrebbe inventare): il punto è mettere in cortocircuito le nostre abitudini. Gli amici e i vincoli formali, due tecnologie importanti per uno scrittore…Quando ti viene chiesto quale sia la parte più preziosa del tuo lavoro di insegnante, la tua risposta non cambia: aiutare gli studenti a trovare la loro voce, cercando di disarticolare i loro tic, le loro strategie espressive “di default”. È un problema che tocca soprattutto gli scrittori esordienti, anche se credo sopravviva poi come minaccia esistenziale per ogni persona che scrive. Per quanto ti riguarda, allora: come combatti l’inerzia del tuo linguaggio?

Nei tuoi libri scrivi spesso d’arte, la intrecci ai tuoi romanzi. Quale esigenza soddisfa questa inclinazione, e come la realizzi tecnicamente? Quando ho iniziato a scrivere romanzi, prima di scrivere il primo [Un uomo di passaggio, trad. Laura Prandino], ecco, ero molto refrattario all’idea di scriverne uno. Ero… anzi, sono un poeta, e scrivere romanzi non faceva parte della mia identità, non avevo mai provato a scrivere qualcosa che assomigliasse alla narrativa. Certo, amavo i romanzi, mi interessava la prosa e avevo scritto qualche critica letteraria: poi però ho provato a scrivere qualche pezzo di critica d’arte visiva e quello che è successo – tra le altre cose – è che ho iniziato a capire che il romanzo, come forma, può essere un ambiente curatoriale in cui si possono sceneggiare gli incontri delle persone con le opere d’arte. Così facendo, potevo ospitare un dipinto in un romanzo e descriverne l’incontro con qualcuno: il racconto dell’arte diventava anche una tecnologia di caratterizzazione dei personaggi. E cioè: in che modo quel personaggio ha interagito con quell’opera d’arte, e perché? Insomma, era un’espediente che mi dava la possibilità di sviluppare personaggi e, contemporaneamente, di sviluppare delle idee sull’arte. E ovviamente il romanzo ti permette molte delle cose che sono escluse alla critica d’arte: ad esempio può evitare quella tendenza della critica, cioè fingere che un dipinto sia sempre lo stesso, sai, come se fosse lì nel vuoto… Quando si scrive di un quadro in un contesto romanzesco, si scrive di tutto: qual è la qualità della luce? Cosa ha mangiato o bevuto il personaggio mentre andava al museo? Ha il cuore spezzato o no? È preoccupato per la sua salute o no? C’è qualche protesta lungo la strada che ha attraversato? Ecco che nel romanzo tutti questi epifenomeni, o tutti questi dettagli contingenti, che il più delle volte sarebbero esclusi dalla critica ufficiale, possono raccogliersi e costruire un mondo.

La critica quindi come esercizio di costruzione, di progettazione di altri mondi desiderati. Si può anche fare critica d’arte su opere che non esistono, no? Come nella narrativa, si possono anche drammatizzare gli incontri con opere che si pensa dovrebbero essere realizzate, ma non lo sono. E questa cosa mi affascina. Poi ecco, l’altra cosa che è successa nei miei romanzi è che le poesie vere, e cose che ho scritto come saggista, appaiono nello spazio del romanzo: secondo me, in un certo senso, è una specie di strategia duchampiana… con un tono che è forse meno scherzoso di quello Duchamp, ma è come dire: “cosa succede quando prendiamo questo tipo di scrittura che proviene dal mondo reale, dal regno della saggistica, e lo inseriamo nella cornice del romanzo?”. Non la vedo come una cosa dissimile dagli esperimenti artistici: cosa succede quando in un museo installiamo un orinatoio al rovescio, o una delle scatole Brillo di Warhol, o un milione di altre cose che gli artisti hanno fatto, eccetera eccetera? Quindi il dramma del reframing – della ri-contestualizzazione, della verifica di ciò che accade quando si prende qualcosa da un mondo e lo si mette in un altro – è davvero fondamentale per il mio pensiero sull’arte. Potrei continuare all’infinito, anche perché lo sto già facendo, ma è davvero centrale per il mio pensiero sul romanzo. E una cosa che vorrei aggiungere, infine, è che la grande capacità di assorbimento del romanzo è una sua risorsa tradizionale, e che molte persone l’hanno abbandonata: molti romanzi canonici prevedono canzoni o poesie o forme diverse all’interno della prosa.

Se dovessi riassumere la tua lingua romanzesca, e lo farò brutalmente, la definirei lirica, ma anche metalinguistica; o quantomeno, il risultato di un lavorio accorto nelle strategie lessicali e sintattiche. Qual è quindi il tuo rapporto con una società (dello spettacolo, dei consumi, della comunicazione) che sembra preferire l’immagine al testo? Qual è il tuo rapporto con la cultura online? Sai, c’è questa idea fissa, che nel suo continuo progresso la tecnologia cambi il romanzo, o la poesia o qualsiasi altra cosa; di conseguenza, il romanzo oggi dovrebbe cercare di essere più simile a internet, giusto? Ciò che apprezzo davvero è la distanza critica tra il romanzo e questi altri fenomeni [tecnologici e/o connessi alla cultura online]. E cioè che il romanzo è una vecchia tecnologia davvero ottima nel descrivere come le nuove tecnologie cambiano la struttura dell’esperienza. Ed è ottima nel farlo senza cercare di diventare esso stesso la nuova tecnologia. Mi viene in mente uno dei miei passaggi preferiti in tutta la storia della letteratura, ovvero la descrizione di Proust della prima telefonata di Marcel con sua nonna, no? Dove all’improvviso sperimenta la sua voce disincarnata attraverso questa strana macchina di metallo, e la nonna diventa improvvisamente vecchia, e per il narratore tutto questo cambia l’esperienza del tempo e della distanza. Proust è stato in grado di catturare l’avvento del telefono senza rendere il romanzo un’altra forma del telefono, ma affidandosi ciecamente alle possibilità del romanzo. E Proust l’ha fatto anche parlando dell’automobile ma anche, tipo, la prima volta che sente un aereo passargli sopra la testa… Penso ci sia un modo di pensare ai media che è manicheo, “o sei per i nuovi media o sei per i vecchi media”, ma in realtà la domanda è sempre: “cos’è che nel nuovo rivela effettivamente qualcosa sull’antico, e cosa nell’antico può catturare qualcosa del nuovo?”. Quindi, in un certo senso, tutti i miei romanzi sono una forma di riflessione storica sui media. E tutti i romanzi che amo sono forme di storia dei media. Per esempio, nel mio ultimo romanzo [Topeka School, ndR], si parla molto di linee telefoniche fisse, di cosa è cambiato e della psicogeografia di uno spazio quando si passa dalle linee telefoniche fisse ai telefoni cellulari. Mi soffermo su questa piccola cosa non del tutto irrilevante, sai, di quando a casa chiamava non so, aspetta, forse sei troppo giovane –

Mi ricordo bene il telefono fisso! Ecco, di quando chiamava la zia, tu prendevi il telefono, non sapevi chi fosse, avevi questa piccola interazione con lei, o con chiunque, ed è così che si creava tutta questa rete, anche grazie a questi brevi scambi, mentre invece le mie figlie non hanno mai parlato con qualcuno per caso, incidentalmente; magari ecco quando la nonna chiama e noi gli passiamo il telefono per un minuto, o qualcosa del genere. Ma questo è solo per dire che il romanzo, per essere un vecchio medium, è davvero abile nel catturare i cambiamenti sociologici, personali, psicologici, insomma qualsiasi cosa accada quando si diffonde una nuova tecnologia. Quando parli di meta-linguistica, o di autoconsapevolezza del mezzo romanzesco… ecco, è perché vedo il romanzo come un altro modo di pensare alla storia dei media.

Rispetto a questa transizione tra mondo analogico e digitale, non è la prima volta che mi trovo a rappresentare la generazione di mezzo, il ponte tra i due mondi, anche se non so bene cosa farmene: parlandone tra amici è come se la consapevolezza di questa “identità di passaggio” venisse scambiata per qualche tipo di risultato, un punto d’arrivo, quando a me sembra soltanto la conferma che non esista qualcosa di simile a un’identità fissa nel tempo, e che siamo condannati a interrogarci sempre sulla realtà delle esperienze che attraversiamo. Ecco che alla base di Un uomo di passaggio mi sembra nascondersi un assillo molto caro a Proust; alla fine il tuo è un romanzo, appunto, che si interroga di continuo su cosa intendiamo per “realtà dell’esperienza”. Mi viene in mente un’altra scena della Ricerca allora, di quando Marcel va a teatro per la prima volta, e al posto di godersi Racine non fa che chiedersi se il momento sia all’altezza delle sue aspettative, se la diva [Berma, ndR] sia all’altezza della sua fama, eccetera. Assolutamente. Inoltre, a proposito, in Un uomo di passaggio i telefoni a gettoni sono molto importanti, in quanto tecnologia già in via di estinzione. Già dall’inizio, quando Teresa racconta a Adam Gordon di quando era a New York, e di come chiamando a casa da una cabina telefonica la notizia della morte del padre fosse diventata reale, autentica. E poi, quando dopo gli attentati Adam Gordon chiama i suoi genitori da un telefono pubblico e confessa tutta la storia che si è inventato in Spagna [che la madre fosse moribonda, ndR], ecco, c’è qualcosa in quella vecchia tecnologia del telefono pubblico, nella distanza e nella vicinanza che cospirano alla confessione, che per me viene fuori proprio da Proust, è vero. La domanda che si pone quel mio primo libro se la pongono poi tutti gli altri. Penso che per Adam Gordon, come per Proust, il problema è che solo la seconda volta è reale. Come se solo la versione mediata fosse reale: solo una volta che hai perso qualcosa mentre stava succedendo, puoi recuperarla attraverso l’arte. E questo è, credo, in un diverso milieu e in uno stile diverso [ride], ma credo che questo sia il motivo per cui Proust, per me, è fondamentale.

Spesso parlando delle tue influenze citi poeti statunitensi più o meno ignoti al pubblico europeo, invece di nomi che ci si potrebbe aspettare da uno scrittore più o meno allineato al cosiddetto postmodernismo americano. Per quanto riguarda le influenze percepite da altre tradizioni letterarie, altre parti del mondo, chi ti viene in mente? I primi modelli sono stati i poeti americani che scrivevano libri animati dalla costruzione stessa del lavoro letterario, dal desiderio di mettere in scena la struttura del libro stesso. Rispetto alla prosa… Non mi sono formato leggendo Jonathan Franzen, David Foster Wallace, Jeffrey Eugenides e gli autori di quella generazione, ma soprattutto leggendo classici di altre tradizioni. Così su due piedi mi viene in mente Javier Marías, per la capacità di unire lo stile letterario al passo del noir; mi viene in mente Sebald, che mi ha insegnato come si può concepire e costruire un libro attraverso l’avvitamento di motivi e ripetizioni; Bolaño, la sua ossessione per la figura del poeta, e del mistero che impregna la poesia, e anche perché si tratta di uno scrittore capace di fondere il discorso pratico della politica alle questioni trascendenti e irrisolvibili che aleggiano intorno alla metafisica del Male; Thomas Bernhard, per la pagina ossessiva; mi viene in mente Natalia Ginzburg, nello specifico in Lessico Famigliare e Tutti i nostri ieri. In questi libri incredibili mi ha mostrato come la lingua di una famiglia possa raccontare l’avvento di un mondo, ricostruire un’epoca, come il fascismo possa essere rintracciato nei discorsi domestici, o nel modo in cui qualcuno si incontra per strada. Pensare a una “storia di come parlano le persone” mi ha aiutato molto nell’ideazione di Topeka School.

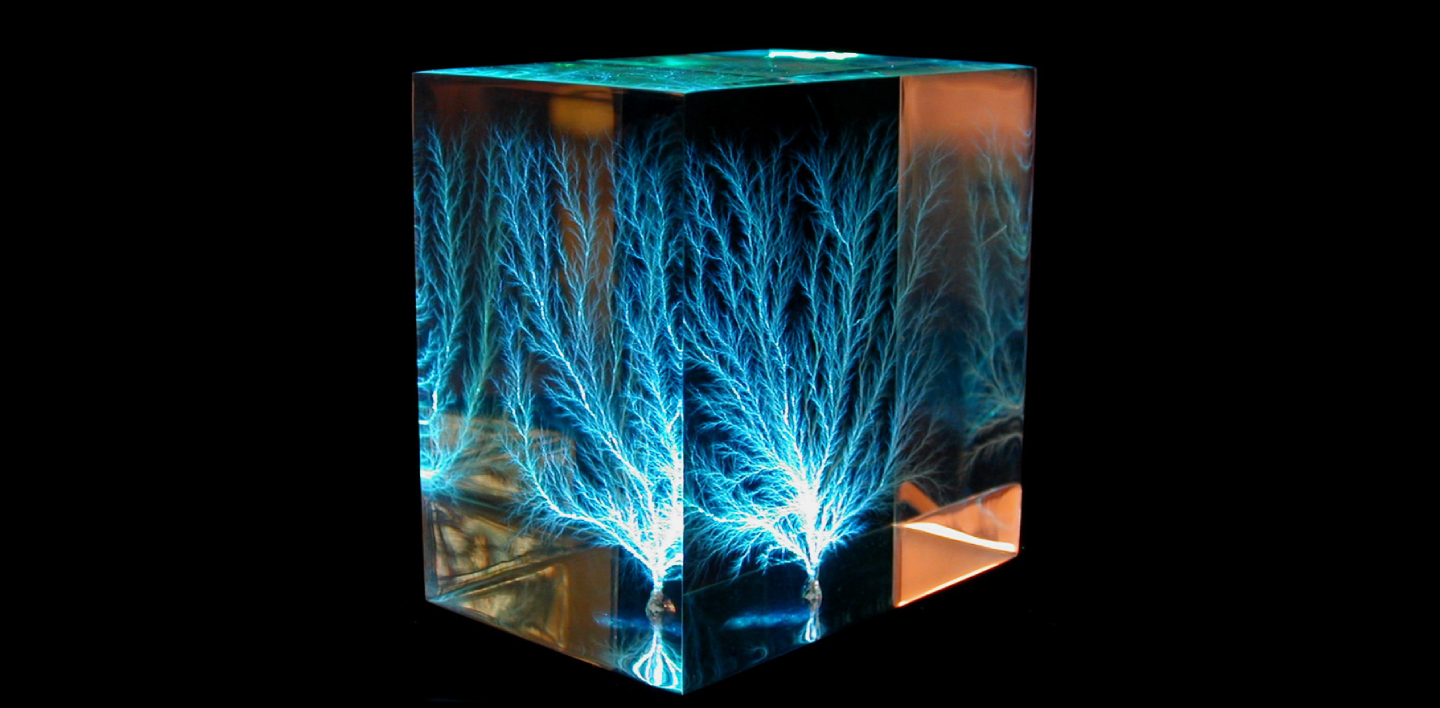

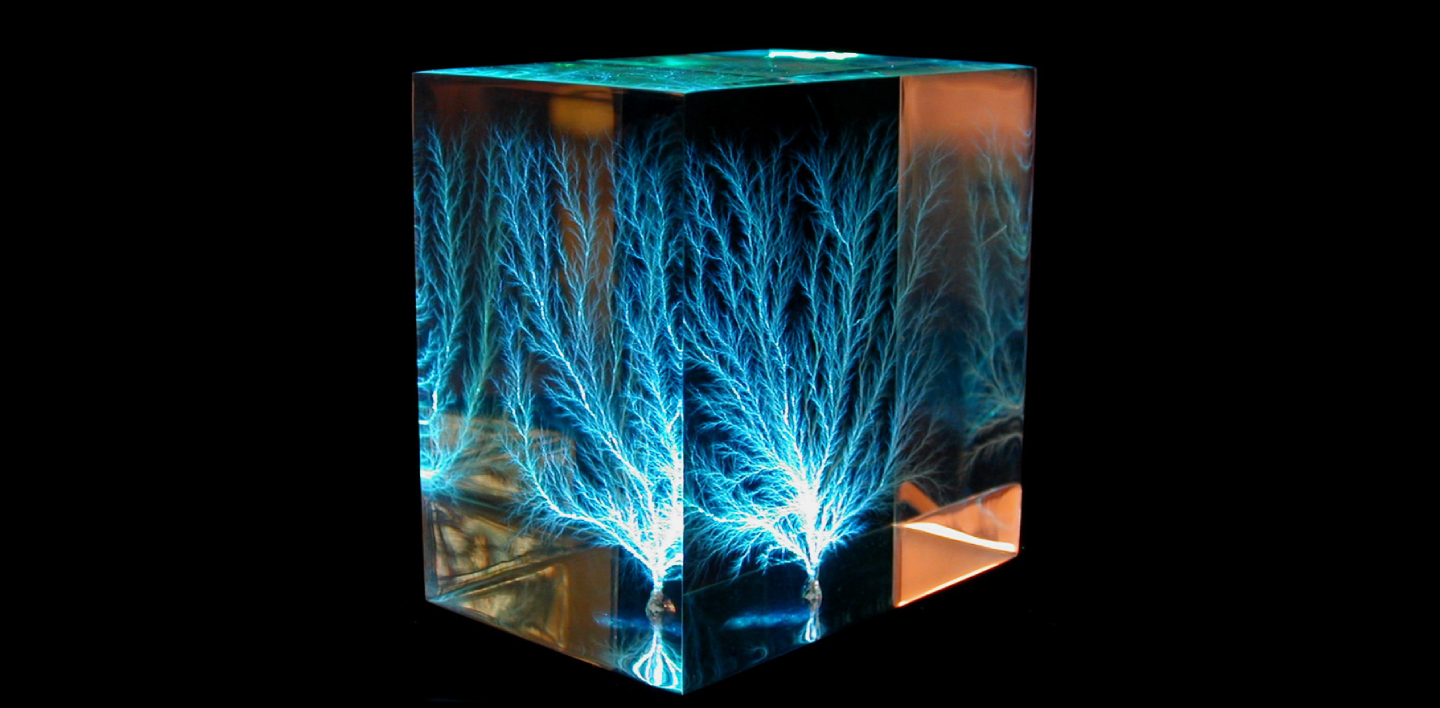

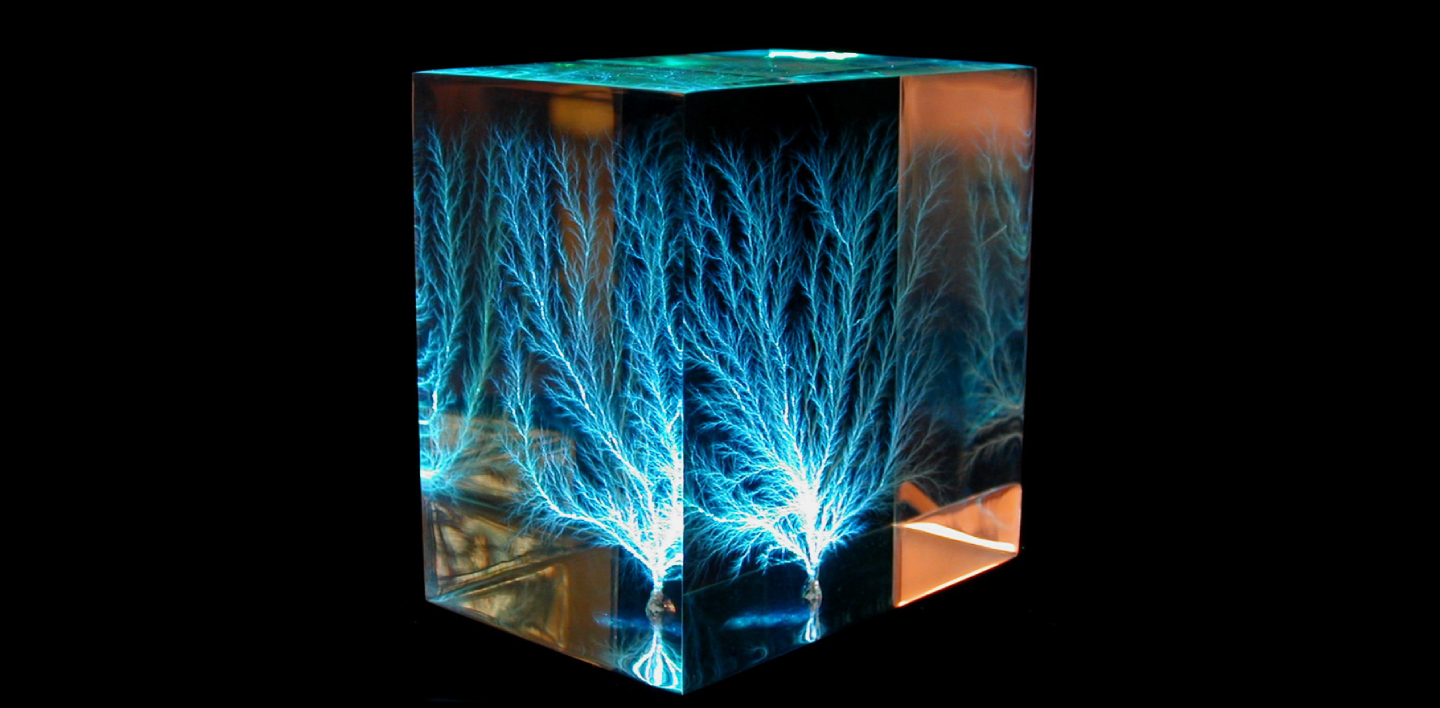

Chiudo tracciando un cerchio. Leggendolo, mi accorgevo che Topeka School si proponesse come un tentativo di ripresa e esaurimento di un argomento che stava già alla base della tua prima raccolta poetica, Le figure Lichtenberg. Ovvero quella specifica forma di violenza vigliacca che si può generare tra i figli della provincia, e di come questa possa innescare dinamiche di gruppo pericolose o, nella migliore delle ipotesi, deprimenti. Si è concluso un ciclo? È una lettura azzeccata, grazie per averla notata. Per qualche motivo mi appassiona la struttura della trilogia, vedo i miei libri di poesia in continuo dialogo con quelli di prosa, e nel caso di questa connessione [tra Lichtenberg e Topeka, ndR] c’è un passaggio esplicito nel romanzo, o almeno, che a me sembrava esplicito… Girò gli occhi per la camera. Ora che mancavano pochi giorni alla partenza, gli sembrava le sue cose appartenessero al passato, riguardassero un’infanzia dalla quale era uscito con il diploma. Sulla scrivania, accanto al bruciatore di legno per l’incenso e alla pila di custodie di cd, c’era un grosso globo al plasma che qualcuno gli aveva regalato anni prima, forse per il bar mitzvah. Quando lo si accendeva, fra l’elettrodo interno e il vetro esterno si muovevano raggi tremolanti di luce azzurra e rosa («figure di Lichtenberg», li chiamava Klaus). Un terrario di fosfeni. Se uno toccava il globo, la corrente gli si incurvava verso la mano, le scariche elettriche gli ronzavano sotto il palmo: spesso Adam si era chiesto preoccupato se toccarlo avrebbe potuto in qualche modo provocargli un’emicrania.

In questa scena stai per raccontare un litigio dei genitori del protagonista, cioè dei tuoi genitori, un litigio serio: nell’ultimo romanzo non solo hai raccontato vicende interne alla tua famiglia, ma addirittura dal punto di vista di tua madre (ricorrendo alla prima persona singolare). Che esperienza è stata? Difficile. Anzi, per la precisione: il processo di scrittura in sé era quasi automatico, tutto scorreva assecondando un ritmo molto rapido, le pagine si accumulavano; ma la mia esperienza psicologica era parecchio complicata. Parlarne con lei, ovviamente, è stato fondamentale. Nelle ultime parti del libro includo anche le mie figlie, di nuovo, come risultato di un certo numero di riflessioni. È come se si creasse uno strano equilibrio in cui cerco di scrivere della mia famiglia senza pensare in continuazione che lo sto facendo. Mi affascina cercare di capire quale possa essere, per le mie figlie, il sottile equilibrio tra gioco e lavoro che accompagna l’apparenza del mestiere di chi scrive: vedere tuo padre al lavoro, solo che è in pigiama e sta leggendo un libro sul divano. Ecco, questa posizione imbarazzante, la mia, esprime sia i limiti della letteratura, sia il suo enorme potere di imbarazzare tutti i sistemi di costruzione del valore che hanno come metro di misura il denaro; sistemi che obbediscono a logiche stringenti, e radicalmente altre.

Questa intervista si è tenuta presso la Scuola di scrittura Belleville di Milano, dove giovedì 15 settembre Ben Lerner ha tenuto una lezione in vista del Festival 2084.