Q uando faceva dentro e fuori dagli ospedali psichiatrici, i suoi passatempi preferiti erano: chiudersi in bagno per fare jumping jack, spalmare il riso sui bordi della ciotola, guardare le altre ragazze masticare il pane, viaggiare con una valigia carica di cracker, mele e ceci in scatola. Questa era la vita da anoressica di Hadley Freeman, giornalista del Sunday Times e autrice di Good Girls: A Story and Study of Anorexia, pubblicato ora in Italia dall’editore 66thand2nd nella traduzione di Milena Sanfilippo (Brave ragazze. Una storia di anoressia).

In questo articolo, il termine “anoressica” è volutamente utilizzato conformemente alla scelta della stessa Freeman, la quale ne rivendica l’uso, rispetto al più neutrale “persona con anoressia”, dal momento che, quando viene stretta nella morsa della malattia, una ragazza anoressica diventa a tutti gli effetti solo un’anoressica: non mangiare, e sopravvivere alla fame che la sbrana da dentro, è l’unico pensiero che la muove; la fame diventa un’ossessione, una forza compulsiva che consuma la vita. “Anche più incomprensibile del digiuno volontario è l’asserzione di non soffrire la fame. Anzi, alcune sottolineano che godono del senso di fame, che l’aver lo stomaco vuoto e la pancia piatta le fa sentir bene e se hanno fame sembra loro di essere più sottili” scriveva nel 1978 la psichiatra statunitense Hilde Bruch in The Golden Cage: the Enigma of Anorexia Nervosa (La gabbia d’oro. L’enigma dell’anoressia mentale, 1983).

Da un punto di vista psichiatrico, l’anoressia è una malattia egosintonica, che rafforza il carattere e l’identità del soggetto malato: l’anoressia diventa il proprio nome, la propria carta d’identità. L’anoressica si sente speciale in virtù di quel controllo che si illude di esercitare sul proprio corpo. “Avevo sempre desiderato di sentirmi speciale” scrive Freeman “e grazie all’anoressia ci ero finalmente riuscita”. “Più dimagrivo e più mi convincevo di essere sulla buona strada. Volevo anche essere lodata per essere qualche cosa di speciale e volevo che mi si ammirasse per quello che facevo” racconta, invece, l’adolescente Fanny, la cui storia clinica viene raccontata ed esaminata da Hilde Bruch in La gabbia d’oro. Identificandosi nella malattia, l’anoressica rifiuta la cura perché quest’ultima la svuoterebbe del suo vero sé. Che cos’è l’anoressia? Che tipo di ragazza diventa anoressica? Dove nascono le idee nella testa di una persona anoressica? Cosa, o chi, genera, nelle loro menti, quel grosso serpente nero che le costringe a un’autopunizione eterna? Questi sono solo alcuni dei quesiti che l’autrice si pone, raccontando e riflettendo sulla sua esperienza ventennale di malattia.

Da un punto di vista psichiatrico, l’anoressia è una malattia egosintonica, che rafforza il carattere e l’identità del soggetto malato: l’anoressia diventa il proprio nome, la propria carta d’identità.Nata a New York nel 1978, Freeman, all’età di undici anni, si trasferì a Londra con la famiglia, ebrea benestante. Frequentò istituti privati femminili dove si distinse come adolescente diligente ma insicura che si aggrappava alle regole “come ai pioli di una scala”. Proprio tra le mura di scuola, ebbe luogo quello che i medici definiscono “fattore precipitante” o “causa scatenante”: se è infatti impossibile, e anche inutile, rinvenire una motivazione univoca nella scaturigine dei disturbi del comportamento alimentare, dal momento che si tratta di patologie multifattoriali e complesse, è tuttavia possibile individuare un momento d’innesco che, il più delle volte, equivale a un commento maligno, rivolto da un familiare, amico, insegnante, verso il proprio corpo. Durante la temuta ora di educazione fisica, una sua compagna di classe – colei che “godeva dell’identità della più magra” – fissò lo sguardo sui suoi ossuti arti distesi sul pavimento della palestra, li confrontò con quelli “torniti” di Hadley e, come una serpe dalla lingua biforcuta e maledica, le bisbigliò all’orecchio: “Magari fossi normale come te”.

Fu la parola “normale” ad appiccare il fuoco nel cervello di Hadley, esplodendo in lei come una vampa vertiginosa, innestandole dentro il seme di quella malattia sbagliata fin dalla sua stessa denominazione. Da un punto di vista etimologico, infatti, il termine anoressia deriva dal greco ἀνορεξία, composto dalla particella privativa ἀν- (senza) e il sostantivo ὄρεξις (appetito). Chiunque sia stata anoressica, o abbia avuto a che fare con un’anoressica, è consapevole che non esiste persona al mondo più affamata dell’anoressica stessa: il terrore di una fame senza confini induce il soggetto ad affamarsi, a ridursi alla fame e a rifiutare il proprio desiderio.

Come ha scritto Massimo Recalcati, psicoanalista lacaniano e autore, tra gli altri, di L’ultima cena. Anoressia e bulimia (2024), l’anoressia è una patologia del rifiuto: non solo rifiuto del cibo, ma di tutto quello che viene dall’Altro, negazione dell’Altro e della relazione con l’Altro. Hadley Freeman racconta infatti che, in seguito a quel commento, si trasformò in un’adolescente “indemoniata e inavvicinabile” che si asserragliava nella propria stanza per sfinirsi in un’afinalistica attività motoria, e che disertava la tavola familiare, simbolo della convivialità alimentare. “Ecco qual è forse il ricordo più vivido: la solitudine” scrive l’autrice “proprio non lo capivo quello che mi stava succedendo e, con ogni evidenza, non lo capiva nessun altro”.

Come ha scritto Massimo Recalcati, l’anoressia è una patologia del rifiuto: non solo rifiuto del cibo, ma di tutto quello che viene dall’Altro, negazione dell’Altro e della relazione con l’Altro.Lo statuto stesso dell’anoressia è la sua profonda inintelligibilità: questa malattia, non la capisce appieno nessuno, né l’anoressica né un suo familiare né tantomeno il suo curante – non a caso, l’opera di Bruch ha come sottotitolo L’enigma della malattia. Una cosa, però, è certa: l’incommensurabile assurdità di chi s’impunta a rintracciare il colpevole dell’anoressia nell’universo della moda, con le sue modelle che sfilano filiformi su una passerella, o nel mondo dei social network. L’anoressia è una malattia socioculturale e la moda, così come i social, sono un tassello di quella secolare cultura patriarcale che identifica “l’essere femmina” nei caratteri comportamentali dell’abnegazione, fragilità e sottomissione.

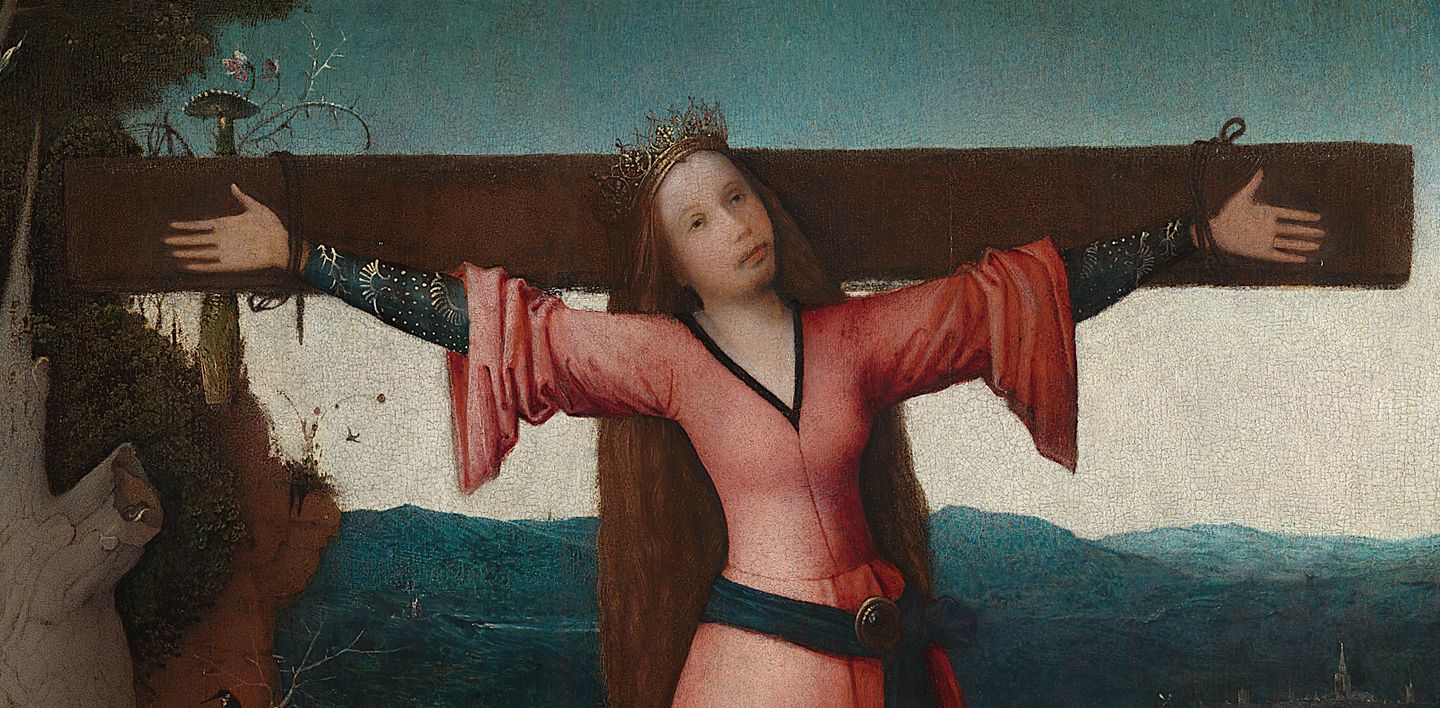

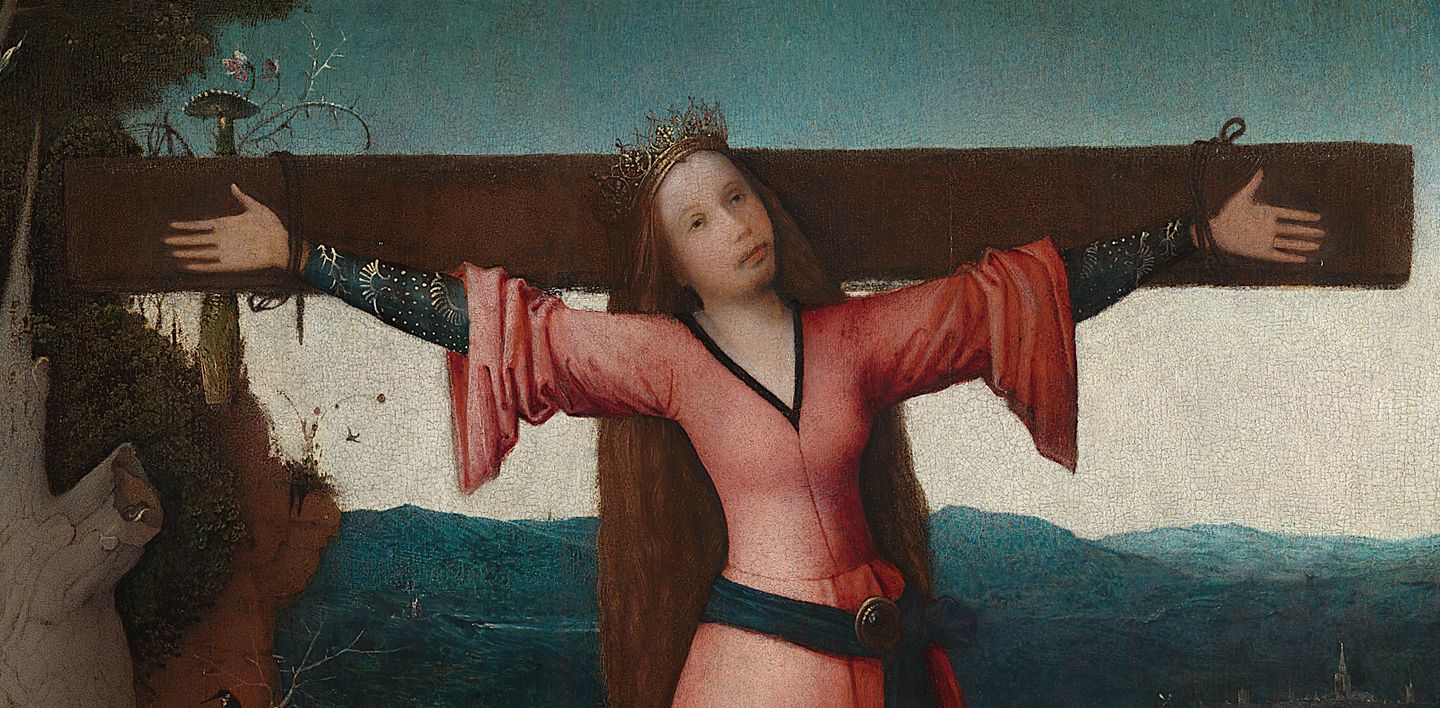

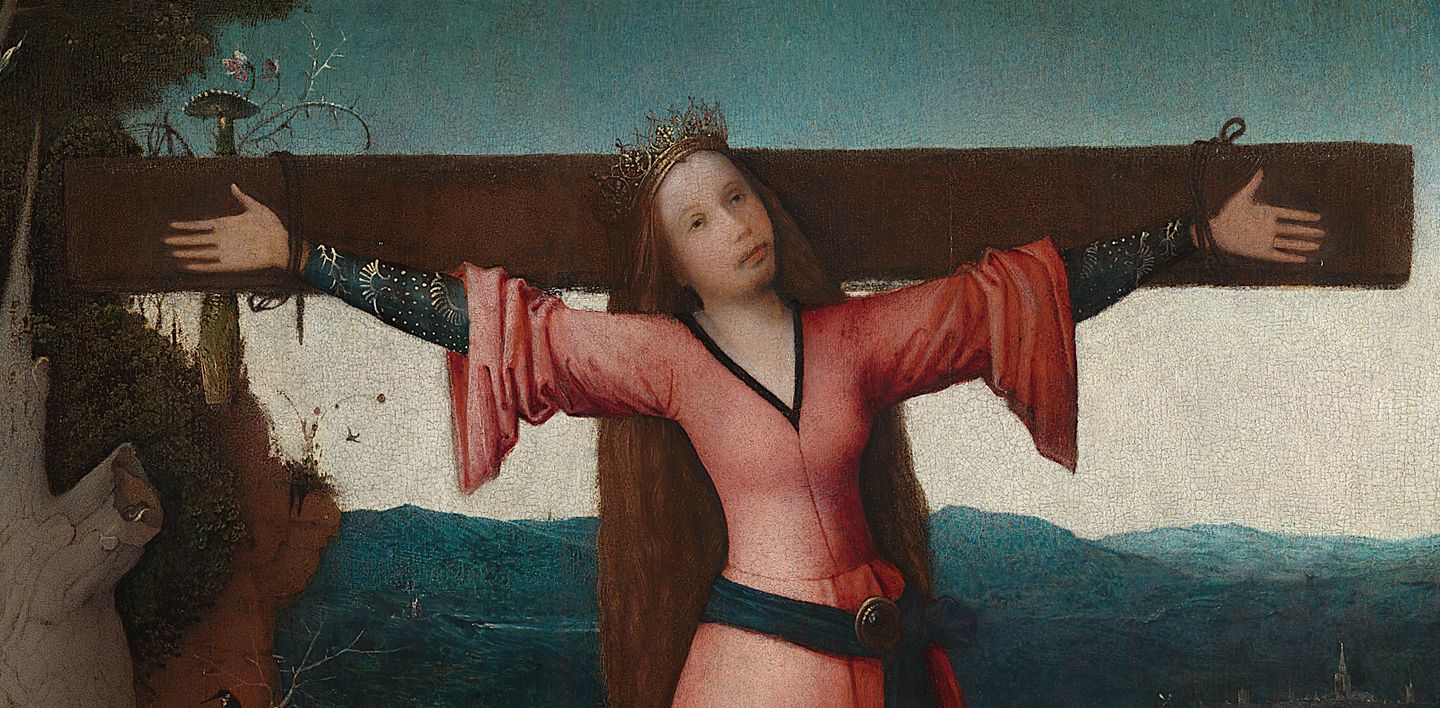

Fin da quando si è bambine, infatti, ci viene impartito di dominarci, fare silenzio, essere accondiscendenti e perfette. Basti pensare a uno dei film animati targati Disney, più visti e amati dalla popolazione infantile attuale: Frozen – Il regno di ghiaccio (2013). Ispirandosi all’antica fiaba anderseniana La regina delle nevi, Frozen narra la storia di Elsa, una principessa della Scandinavia, costretta, fin dall’infanzia, a reprimere e soffocare i suoi poteri di “criomante”. “Sii la brava ragazza che devi essere sempre/Nascondi, non sentire, non farglielo sapere” canta Elsa, asserragliata nella sua gabbia di gelido perfezionismo e profonda infelicità. Come ribellarsi a quella pressante richiesta di perfezionismo senza incorrere nella morte a cui fu costretta Vilgefortis, la prima principessa anoressica della storia?

Il primo caso mai registrato di digiuno femminile autoimposto si data tra il 700 e il 1000 d.C., quando il re pagano del Portogallo offrì la propria figlia in moglie al re di Sicilia. Convertitasi al cristianesimo e fatto voto di castità, la principessa Vilgefortis smise di mangiare, opponendo così un chiaro rifiuto alla vita che il padre aveva stabilito per lei. Attraverso il suo corpo, scarnificato dalla fame e ricoperto di peluria – come spesso succede ancora oggi alle anoressiche – Vilgefortis, cioè “vergine forte”, manifestò concretamente la sua rabbia nei confronti dell’ordine costituito. Punita, per volontà del furibondo padre, con la crocifissione, Vilgefortis, raffigurata con la barba nell’iconografia religiosa, venne venerata in tutta Europa fino al 1969 quando il suo culto ufficiale, mai diffusosi in Italia, fu abolito poco dopo il Concilio Vaticano II. La sua raffigurazione barbuta si può, però, riconoscere ancora oggi in diverse pale d’altare, non ultimo il Trittico di santa Liberata di Hieronymus Bosch (1495-1505 circa), in cui una giovane donna, dai capelli lunghissimi, gli occhi spenti e una leggera peluria attorno alle labbra, è in procinto di essere crocifissa.

L’anoressia è una malattia socioculturale e la moda, così come i social, sono un tassello di quella secolare cultura patriarcale che identifica “l’essere femmina” nei caratteri comportamentali dell’abnegazione, fragilità e sottomissione.Santa Vilgefortis è una delle molteplici manifestazioni viventi della “santa anoressia”, espressione coniata dallo storico americano Rudolph M. Bell nell’importante saggio, divenuto ormai un classico, La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi (1998). Esaminando il profilo di sante italiane vissute tra il Dodicesimo e il Diciassettesimo secolo – tra cui Chiara d’Assisi, Caterina da Siena e Veronica Giuliani –, Bell indica una stretta vicinanza tra la mortificazione corporea autoinflittasi dalle sante, con i loro continui digiuni e autoflagellazioni, e i comportamenti autolesionistici della moderna anoressia: come le sante si annichilivano per farsi più vicine a Dio, le ragazze anoressiche si accaniscono sul corpo per distaccarsi dalla propria identità amorfa e raggiungere un ideale anonimo e verticale di scarnificazione.

Quindi, il rifiuto del cibo e l’etereità corporea come forme di estrema ribellione contro quelle ataviche strutture sociali patriarcali nelle quali le donne si trovavano, e si trovano irregimentate. “Il piatto diventò il mezzo espressivo di coloro alle quali veniva negato il diritto di esprimersi e non era mai stata insegnata la capacità di manifestare apertamente i propri desideri” scrive la giornalista Annabelle Hirsch in Il piatto. Una storia di donne, di appetiti e di emancipazione in un oggetto quotidiano (2025). Nel suo breve ma illuminante saggio sul significato del piatto, e del mangiare, nella prospettiva femminista, Hirsh racconta “la guerra combattuta con i piatti”, a partire dal diciannovesimo secolo, dalle suffragette britanniche contro il governo inglese per ottenere il diritto di voto. Attraverso lo sciopero della fame, divenuto oggi una pratica di pressione politica ampiamente diffusa, le suffragette, capeggiate da Emmeline Pankhurst, fecero del proprio corpo “un’arma politica per uscire dall’impotenza” e, se le loro precedenti manifestazioni pacifiche con i cartelli, le loro argomentazioni e parole furono ignorate, solo quando s’avvalsero del proprio corpo, si guadagnarono l’ascolto degli uomini, riuscendo a ottenere, nel 1918, il riconoscimento del diritto di voto.

Attraverso lo sciopero della fame, divenuto oggi una pratica di pressione politica ampiamente diffusa, le suffragette britanniche, capeggiate da Emmeline Pankhurst, fecero del proprio corpo “un’arma politica per uscire dall’impotenza”.Cos’è l’anoressia moderna se non un tentativo di estraniarsi dalla società, e dalle sue leggi, ma anche di fuggire dalla sessualizzazione a cui si va incontro nell’adolescenza? La persona anoressica ha paura della propria femminilità, dell’oggettivazione corporea e sessualizzazione, e il suo desiderio, il fine ultimo del suo annientamento, è il raggiungimento di un corpo asessuato. L’anoressica perde le mestruazioni, il seno, il sedere perché vuole scomparire agli occhi altrui e, nello stesso tempo, quel corpo è l’unico strumento a sua disposizione per comunicare rabbia, paura e tristezza. L’anoressia è, infatti, una patologia afona, un modo per comunicare il proprio stato d’animo senza dover aprire bocca.

“Vorrei dire alle ragazze che i loro corpi non sono una manifestazione esteriore di ciò che sono. Vorrei dire che non sono chiamate a essere accomodanti e carine e non sarà la fine del mondo se deludono o fanno arrabbiare qualcuno (persino i loro genitori), e che non devono ridursi alla malattia per essere perdonate o per potersi concedere la rabbia; anzi, meglio evitare, perché essere malate è davvero una rogna, per loro e per chi le circondano” scrive Freeman che, dopo nove ricoveri ospedalieri e un pluridecennale percorso ambulatoriale, ha finalmente abbracciato una vita più ricca di quella imposta dai limiti della malattia.

Se l’anoressia ha ucciso alcune sue compagne di ricovero, decedute per suicidio o complicazioni cardiache, Hadley Freeman ne è uscita viva ma, nonostante la guarigione, sente ancora bruciare dentro di sé quella scissione creatasi a undici anni quando una compagna di classe le sussurrò all’orecchio la parola “normale”. Sovente, inoltre, mentre cammina per strada, o fa la coda alla cassa del supermercato, le si materializza davanti una ragazza, o una donna, evidentemente anoressica, di fronte a cui il suo mondo si blocca, rimpiombandola in quell’epoca fatta di biscotti sbriciolati, integratori alimentari consumati a forza e passi strascicati lungo un corridoio d’ospedale. Poi, al dileguarsi improvviso della ragazza, come fosse stata un’apparizione o un fantasma dal passato, Freeman riapre gli occhi e fa ritorno nel Mondo Reale.

Cos’è l’anoressia moderna se non un tentativo di estraniarsi dalla società, e dalle sue leggi, ma anche di fuggire dalla sessualizzazione a cui si va incontro nell’adolescenza?Non esiste un lieto fine nell’anoressia, una fiamma di quell’incendio continuerà a scoppiettare per l’eternità, impossibile da soffocare. Però, a un certo punto, nessuno sa quando e perché, può scattare qualcosa dentro il soggetto anoressico che comincia a pensare: “non voglio che la mia vita sia questa”. Se l’antichità non offriva nessuna possibilità di fuga e la santa sanciva – crocifissa come Vilgefortis o bruciata su un rogo come Giovanna d’Arco – il proprio sposalizio con Dio, la ragazza anoressica può trovare, in una società sicuramente più moderna rispetto a quella del Duecento, nuove forme di vita che le consentano di liberarsi dal fardello della propria identità anoressica, rientrare nel mondo e rialimentare il desiderio.