I n Puglia, tra i comuni di Nardò e Porto Cesareo, perfettamente tracciato nel bel mezzo di un’estesa macchia verde, si sviluppa un anello di asfalto e cemento lungo quasi tredici chilometri: si tratta del ring del Nardò Technical Centre (NTC), la pista di collaudo dal 2012 proprietà della Porsche Engineering, assieme a circa un terzo dell’area interna alla circonferenza, quella più a sud. Dentro al cerchio, su una superficie pari a 7 milioni di m², si snodano 20 circuiti minori e diversi impianti di prova, dove vengono testate non solo autovetture del gruppo tedesco ma anche prototipi di altri brand di lusso, come McLaren, Aston Martin, Ferrari, Audi e Mercedes. L’indotto generato dal NTC si estende ben oltre i confini della pista: esercizi commerciali, attività di ristorazione e strutture ricettive della costa beneficiano delle trasferte di ingegneri, piloti e meccanici anche in bassa stagione, garantendo alla Regione Puglia un introito che si attesterebbe attorno ai 10 milioni di euro l’anno.

Fin qui tutto bene, o, almeno, così pare. Secondo Antonio Gratis, dal 2018 il direttore generale del NTC, originario di Ugento (Lecce), ci troveremmo di fronte a un caso di “unione ideale tra sviluppo e tradizione”, un matrimonio all’apparenza felice tra “il mondo tecnologico di Porsche” e “quello rurale della campagna salentina”, che sarebbe proseguito senza grandi clamori fino a quando, nel corso del 2023, non è cominciata a trapelare la notizia relativa al piano d’ampliamento del centro, confermata dall’avviso, nell’agosto dello stesso anno, dell’imminente esproprio “per pubblica utilità” ai danni dei 134 proprietari dei 351 ettari di terreno interessati dal progetto: ancora una volta, il Capitale colpisce d’estate, quando l’Italia è assopita e la distensione massima.

Era già successo ai 421 operai e lavoratori delle ditte in appalto dell’ex GKN Driveline di Campi Bisenzio nella piana fiorentina, che a luglio 2021, a pochi giorni dallo sblocco dei licenziamenti, ricevettero una mail che li lasciava da un giorno all’altro di fatto senza lavoro. Iniziava così l’assemblea permanente più lunga nella storia delle lotte operaie, che ha portato il Collettivo di fabbrica a presidiare ininterrottamente lo stabilimento per impedirne la delocalizzazione e la definitiva dismissione, richiedendo, al loro posto, un intervento pubblico per reindustrializzarla e trasformarla in un polo delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

Anche nel caso di Nardò, la risposta non tarda ad arrivare. In poco tempo si costituisce il Comitato custodi del Bosco d’Arneo, composto di cittadini, attivisti e solidali, che si oppongono alla costruzione delle 9 piste aggiuntive, oltre alla modernizzazione di quelle esistenti, e soprattutto all’abbattimento di 200 ettari (l’equivalente di 300 campi da calcio) di vegetazione; un’operazione quanto mai necessaria, a detta di Porsche, per adattare il NTC alle esigenze delle nuove frontiere dell’automotive, tra cui la guida autonoma e connessa, per un investimento complessivo di circa 450 milioni di euro (l’area in questione era stata strategicamente dotata di rete 5G giusto qualche tempo prima).

Ancora una volta, il Capitale colpisce d’estate, quando l’Italia è assopita e la distensione massima.

È successo, però, che il vincolo è stato aggirato, facendo leva sul presunto valore di interesse pubblico del piano, sia per la salute dell’uomo, sia per la sicurezza pubblica: il primo punto era motivabile grazie alla realizzazione di un centro medico con elisoccorso all’interno del circuito, integrato al sistema sanitario pugliese, nonostante gli ospedali della zona – in primis il Vito Fazzi di Lecce e il Centro grandi ustionati di Brindisi – siano sprovvisti di eliporti, e i costi di equipaggio, del personale medico, degli elicotteri stessi e della loro manutenzione peserebbero sulle tasche della regione, che ad oggi non riesce ad assicurare il servizio neanche laddove esistono le infrastrutture necessarie; il secondo punto prevedeva invece l’impegno di Porsche nel mettere a disposizione della collettività il servizio antincendio, lo stesso che avrebbe tra l’altro consentito al bosco di crescere così rigoglioso, dal momento che, sostiene Gratis, “le nostre termocamere individuano anche la più piccola fiamma”.

Con una mossa inaspettata, il paradosso è finalmente compiuto: è Porsche il vero custode del Bosco. E continuerebbe a esserlo anche qualora portasse effettivamente a termine la deforestazione, a patto che sappia compensare la perdita, anzi “sovracompensarla”, come se la natura fosse il frutto di un’equazione. A questo scopo, il colosso tedesco – la cui sede, come nota Marc Beise, si trova in Svevia, un distretto in cui non a caso i Verdi sono al potere da una decina d’anni – ha acquistato terreni dentro e fuori al cerchio, per un totale di 600 ettari, destinati a ospitare 1,2 milioni di giovani alberelli bisognosi di cure e acqua in un Salento sempre più desertificato e dalle falde pericolosamente salinizzate.

La manovra si rivela quantomeno ad alto tasso di rischio, un rischio che, forse, la Puglia ora come ora non può permettersi di correre, dopo anni di inveterate “monoculture della mente”, per citare Vandana Shiva, che hanno drammaticamente impoverito il suolo del profondo tacco dello stivale, rendendolo facile preda di speculazione e privatizzazione selvaggia, e meno reattivo nel fronteggiare minacce quali l’epidemia da xylella fastidiosa che ne ha contribuito a distruggere la biodiversità. Una rete virtuosa, fatta di realtà che da tempo investono con convinzione nella possibilità di riscattare un paesaggio fortemente traumatizzato, cerca di invertire la rotta: tra queste, Casa delle Agriculture a Castiglione d’Otranto, nel versante Adriatico, promuove un’idea di “restanza” attraverso l’azione sinergica di un’agricoltura rigenerata e di un’arte pubblica che rafforza i vincoli di comunità e tenta di arginare l’esodo di risorse naturali e umane dalla regione.

Il paradosso è finalmente compiuto: è Porsche il vero custode del Bosco.

Sostenuto dalla fondazione svizzera Tinguely, il film sarà presentato a settembre alla comunità locale e poi a quella internazionale nel circuito dei festival di cinema e in quello dell’arte contemporanea. Ad aprire il percorso espositivo della mostra, in una sorta di vero avamposto con tanto di volantini divulgativi e raccolta firme, l’installazione del collettivo di artisti e attivisti Ultra-red, chiamati a condurre un’investigazione sonora per analizzare la congiuntura politco-economica in atto in questo così come in altri territori, e le strategie di risposta per la salvaguardia della foresta.

Un audio diffonde stralci di interviste ai custodi, mentre alle pareti, assieme alle mappe indicanti il livello di inquinamento acustico generato dal NTC, compaiono tracce del processo di facilitazione partecipata, registrazioni grafiche delle assemblee e le risposte dei visitatori invitati a un esercizio di riflessione sulla crisi aperta dal progetto di ampliamento. A essere esposte, anche le stampe offerte da diversi artisti a supporto della campagna (tra gli altri Ruan Grupa, Crater Invertido, Glucklya, Chto Delat, Enrie Larsen e Sherry Millner), portate in strada come stendardi e bandiere durante le manifestazioni e i picchetti.

Storicamente, la contrapposizione tra arte e attivismo può dirsi riconducibile a motivazioni di carattere ideologico, funzionali innanzitutto a negare sia l’agibilità politica che la prima ambirebbe a dischiudere, sia il ruolo dell’artista come agente di cambiamento; le cosiddette pratiche “artivistiche” contemporanee – di cui Casa delle Agriculture, Free Home University, Oliver Ressler e Ultra-red sono a tutti gli effetti rappresentativi – mettono in discussione le fondamenta di tale polarizzazione, dimostrando come il medium artistico, inteso come un campo di forze generativo e non mero simulacro, in un momento in cui predomina l’urgenza, assuma una rilevanza catalizzatrice nell’ottica di una sempre maggiore emancipazione sociale.

Il medium artistico, in un momento in cui predomina l’urgenza, assume una rilevanza catalizzatrice nell’ottica di una sempre maggiore emancipazione sociale.

All’arte, con la sua potenza anticipatrice ed evocatrice, attraverso l’abilità ricombinatoria di agire sull’immaginario, spetta dunque il compito di smuovere l’irremovibile e configurarlo diversamente, mostrando come “sia possibile invertire ciò che era ritenuto inevitabile, per quanto inimmaginabile” (da una conversazione privata tra Oliver Ressler e TJ Demos, traduzione dell’autrice).

Del resto, sacche di resistenza e di creazione di alternative esistono e si organizzano da tempo anche all’interno dell’anello: a meno di due chilometri dal NTC, l’agricampeggio Le Fattizze, da tre generazioni di proprietà della famiglia Rolli, sorge su un antico podere nel cuore della Terra d’Arneo, coniugando l’agricoltura biologica all’ecoturismo in quello che assomiglia a un campo di prova per il futuro del pianeta; o ancora, il neonato bosco 209 custodito da Viola Berlanda, fotoreporter di Torino che a febbraio 2021, nel vivo delle due pandemie disastrose che hanno colpito ulivi ed esseri umani, ha lasciato la sua vita a Parigi per prendersi cura di 300 baby alberi appartenenti a 80 specie antiche e ormai dimenticate, per tentare di ristabilire la biodiversità del luogo. Queste e altre esperienze partecipano di quel fermento incessante e laborioso che, scegliendo di non abbandonare la regione, promuove strategie sempre nuove per rivitalizzare il territorio e garantire un’eredità verde alle prossime generazioni: una sorta di contraltare di ciò che avviene a pochi passi da lì, dall’altra parte del muro.

Da quando è arrivata Porsche, all’inizio degli anni Dieci, la pista è stata progressivamente avvolta da un velo di mistero: protetta e nascosta dalla cinta muraria e dalla vegetazione fitta, un po’ come accade nel film La zona d’interesse (2023) di Jonathan Glazer, l’attività dei circuiti di prova, coperta com’è dal segreto aziendale, è diventata deducibile unicamente dai suoni – la legge del più forte parla il linguaggio del ronzio costante dei motori. Si tratta di luoghi inaccessibili alla collettività e alla comunità scientifica, tanto da impedire ai più di conoscere con esattezza le specificità del patrimonio floristico e faunistico al loro interno, quantificarlo o precisarne i rischi causati da un eventuale disboscamento.

La legge del più forte parla il linguaggio del ronzio costante dei motori. La pista è inaccessibile alla collettività e alla comunità scientifica.

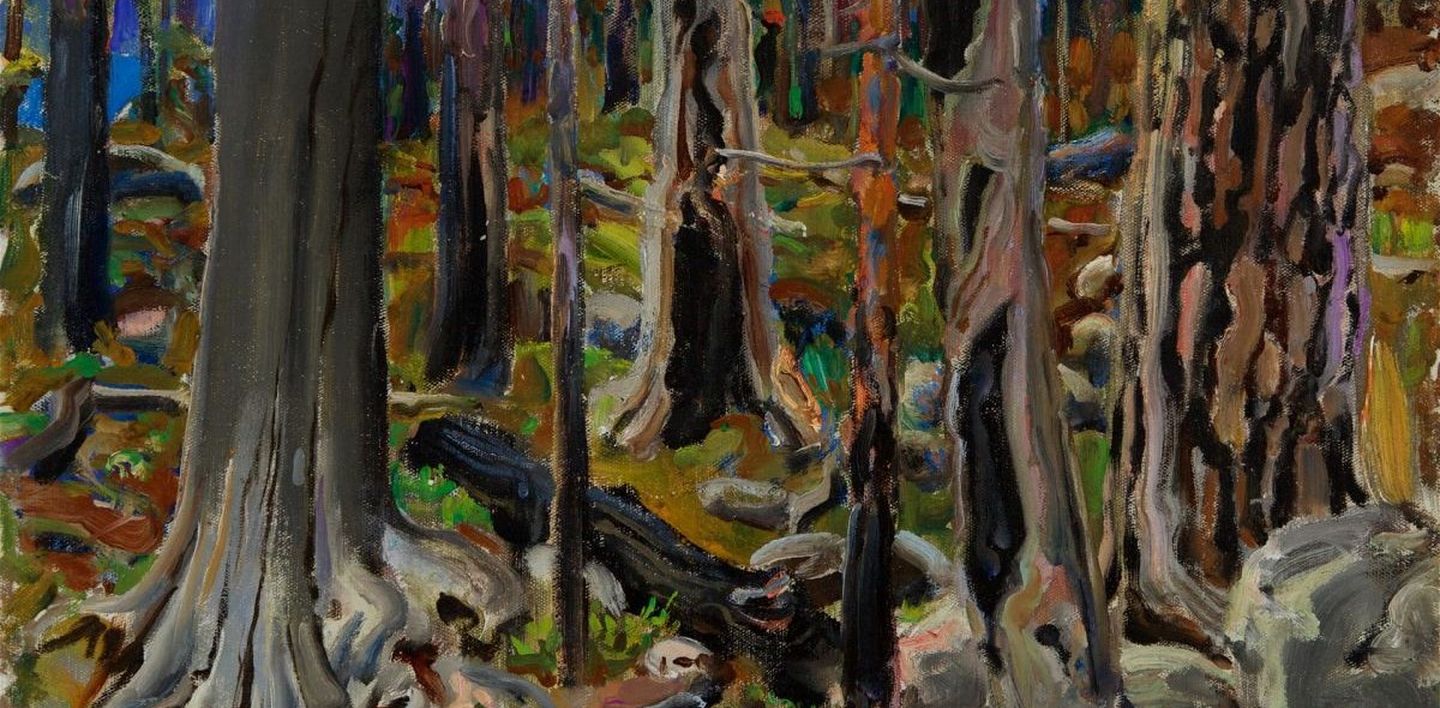

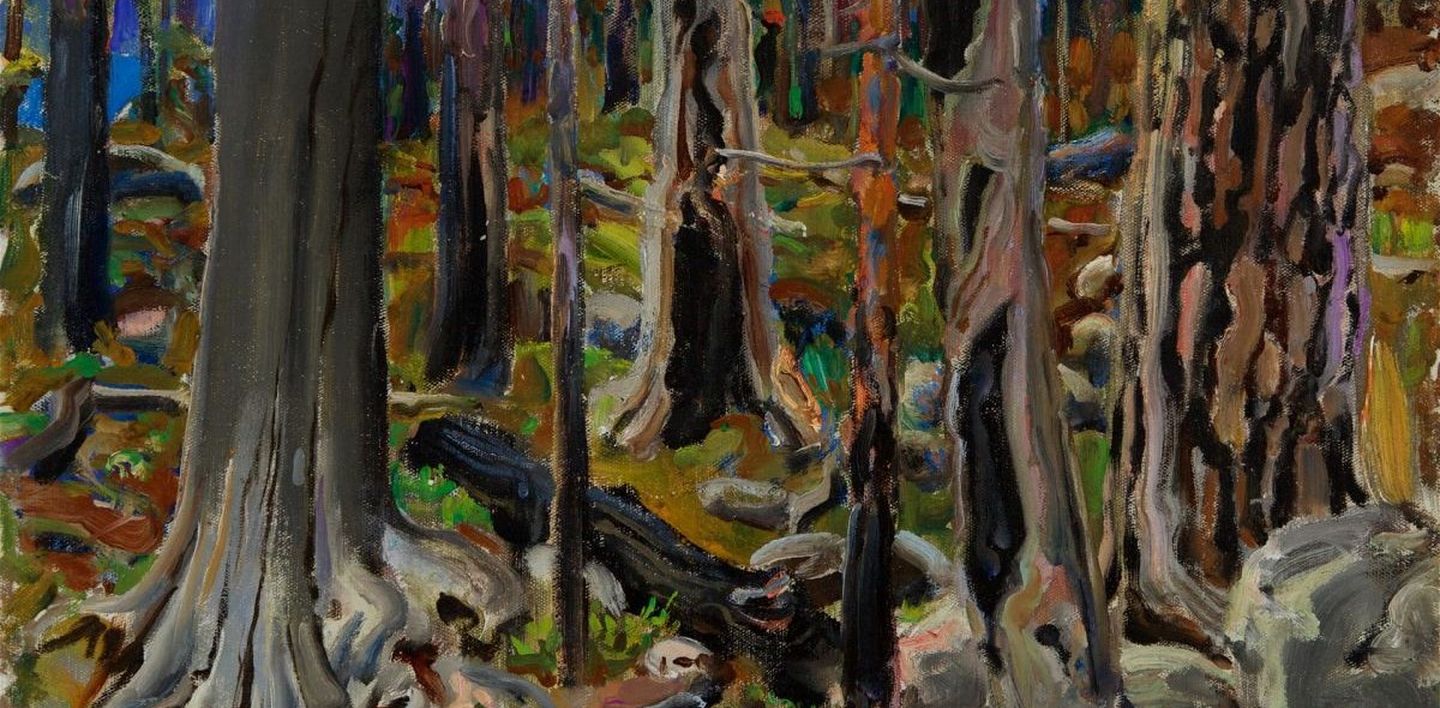

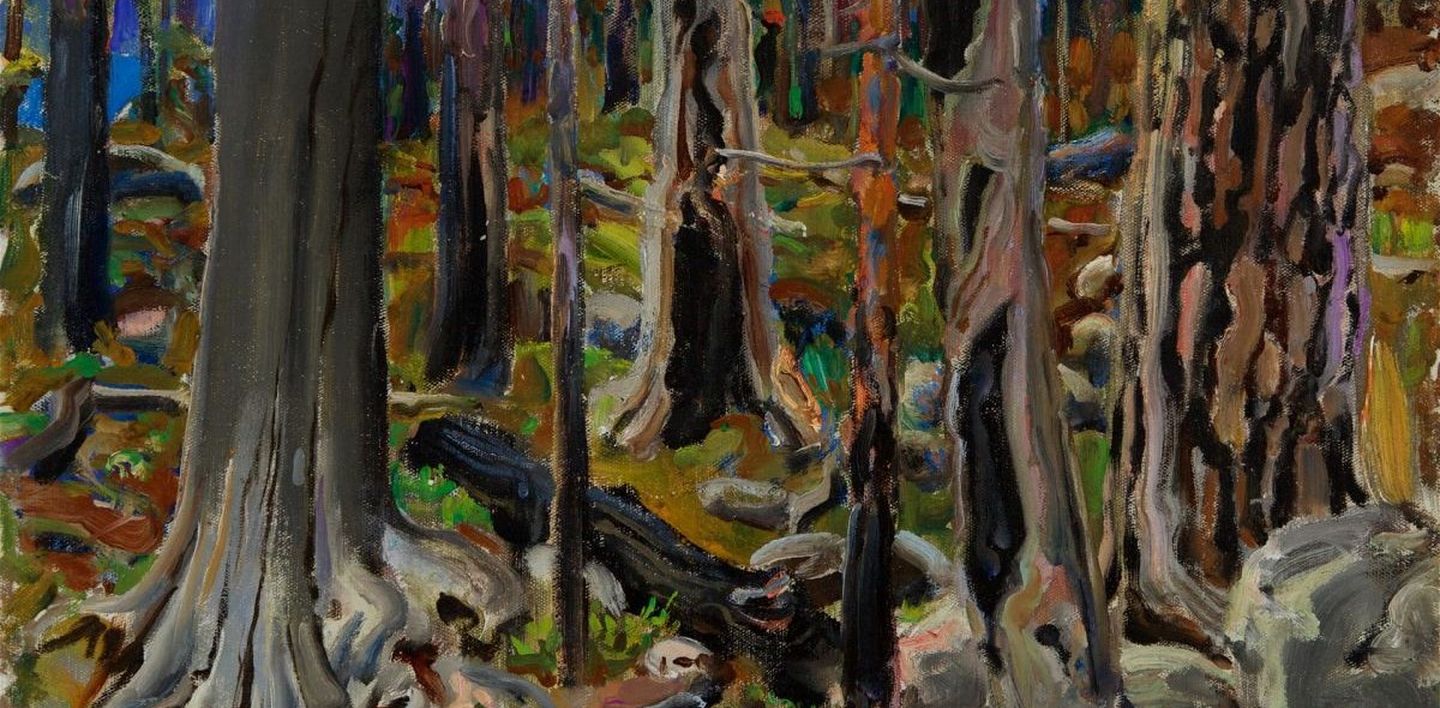

“Abbiamo dovuto immaginarcelo questo bosco” prosegue Pomarico, “ipotizzare sulla vita che lo popola, studiare le relazioni tecniche, raccolto le testimonianze degli abitanti della zona per capire cosa ci fosse dietro il muro, quali uccelli nidificano, l’esistenza dei lupi. Alcuni di noi hanno fatto riprese e fotografie coi droni, e abbiamo dovuto persino utilizzare un elicottero mantenendoci nella ‘no fly zone’, che difende il segreto industriale, per consentire a Oliver Ressler delle riperse dall’alto. È interessante come una relazione affettiva, e direi di solidarietà, si possa instaurare per qualcosa che non si conosce, e che forse non si conoscerà mai, ma la cui esistenza è fondamentale in una prospettiva di giustizia ecologica e di difesa del vivente. Questa lotta ci ha permesso di parlare di diritti della natura, della possibilità di dare personalità giuridica al mare, ai fiumi, agli alberi, all’aria, di costituenti della Terra”.

Gli attivisti salentini, dopo una campagna di informazione e mobilitazione, scendendo in piazza e spingendosi fino alla capitale del Land del Baden-Württemberg per prendere parte all’annual general meeting di Porsche e contestarne il piano – oltre a rinominare simbolicamente la Porsche-Platz in Bosco d’Arneo-Platz durante una cerimonia accompagnata dalla piantumazione di un leccio, grazie al sostegno degli alleati tedeschi del gruppo ambientalista Robin Wood – hanno prestato i loro corpi affinché fungessero da cassa di risonanza di una vicenda che, confinata a quei 12,5 chilometri del ring, sarebbe altrimenti rimasta senza voce, e per realizzare il sogno di poterlo finalmente attraversare, quel bosco, e di vederlo tornare a essere, dopo cinquant’anni, di nuovo pubblico in quanto riconosciuto a tutti gli effetti bene comune.

Come cambiano le modalità di protesta nell’epoca della finanziarizzazione della natura, dove le forze all’opera sono più che mai decentrate, smaterializzate e svincolate dal terreno (del) reale?

Sull’onda degli incentivi governativi per “risolvere” il problema della grave disoccupazione e sottoccupazione del Meridione e decongestionare Torino e le aree limitrofe del Nord industrializzato da poco reduce dall’“autunno caldo”, FIAT, similmente ad altri colossi del secondario, delocalizza l’attività produttiva là dove le tensioni sociali erano meno rumorose, la densità abitativa tutt’altro che elevata, i lavoratori, vittime del ricatto occupazionale, meno sindacalizzati. Insomma, spostarsi a sud si rivelava, per molti aspetti, una scelta quasi obbligata.

La società di Agnelli rileva dunque il sito di Nardò, mantenendo pressoché intatta la conformazione del ring, frutto dei lavori preliminari realizzati negli anni Sessanta per accogliere un acceleratore di particelle (il concorso internazionale fu poi vinto da Ginevra, Svizzera). La piana tra Nardò e il tarantino era stata giudicata adatta a ospitare il protosincrotrone in quanto geologicamente stabile; l’operazione si inseriva nel quadro più ampio di rilancio dell’economia del Sud Italia, vedendo negli stessi anni la costruzione del centro siderurgico di Taranto, il petrolchimico di Brindisi o il cementificio Colacem di Galatina. La storia recente della Terra d’Arneo, che affonda le proprie radici nelle rivolte contadine “in bicicletta” degli anni Cinquanta contro lo sfruttamento dei grandi latifondisti per ottenere la redistribuzione delle terre, è una tessitura complessa di sogni e delusioni, progetti industriali e sforzi di conservazione.

Dalla Cassa del Mezzogiorno alla riforma agraria, dall’ipotesi di un Salento “nucleare” alle velleità della FIAT, fino ad arrivare alla “pacifica convivenza” con Porsche, è visibile in controluce un filo rosso che collega tutti questi passaggi: la lotta dei Custodi del Bosco non è una lotta circoscritta a un’unica vertenza, ma a una logica coloniale ed estrattivista perdurante, che da decenni insiste sul Sud mettendone a repentaglio ecosistemi fragili, identità e stili di vita.

La lotta dei Custodi del Bosco non è una lotta circoscritta a un’unica vertenza, ma a una logica coloniale ed estrattivista perdurante, che da decenni insiste sul Sud mettendone a repentaglio ecosistemi fragili, identità e stili di vita.

Osservando un po’ più da vicino il caso del NTC emerge, inoltre, quanto esiguo sia da sempre il numero di dipendenti salentini occupati, e come, spesso, le loro proteste siano state in qualche modo silenziate: precari storici in perenne attesa di una stabilizzazione che non è mai arrivata, assunzioni interinali, incidenti in pista per supposte violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Ma allora in nome di cosa il Bosco d’Arneo, rimpiazzabile da un milione di alberelli che rischiano di non attecchire, sarebbe sacrificabile? Di una Puglia ancora “più famosa nel mondo” come dice il suo presidente Emiliano, pronta a essere inscenata proprio come è successo durante il G7 di Borgo Egnazia? Di una fantomatica destagionalizzazione del flusso turistico? O di un interesse pubblico fittizio che in realtà cela unicamente quello di una multinazionale?

La vicenda del Bosco d’Arneo ha mostrato con chiarezza non solo l’assenza di un dialogo costruttivo tra le parti, ma anche la difficoltà di stabilire una narrazione condivisa. Il Comitato per la difesa del bosco, spesso tacciato di abbracciare un ambientalismo ingenuo, ha faticato a reperire dati scientifici e oggettivi a supporto delle proprie istanze, complice l’inaccessibilità dell’area. Dall’altro lato, Porsche ha optato per una comunicazione opaca, che ha alimentato sospetti e diffidenze, lasciando emergere solo frammenti parziali delle proprie intenzioni. In questo scarto di trasparenza e verificabilità, la battaglia si è giocata anche sul terreno scivoloso tra ciò che era possibile dimostrare e ciò che si poteva soltanto supporre.

Il biologo Rocco Labadessa, incaricato della valutazione di incidenza ambientale per conto dell’azienda tedesca, è stato tra i pochi a esplorare direttamente la zona contesa. La sua analisi ha rivelato anzitutto l’assenza di un bosco secolare: al suo posto, campi agricoli abbandonati dagli anni Settanta, progressivamente riconquistati dalla vegetazione spontanea. Paradossalmente, la recinzione dell’area da parte di Porsche avrebbe protetto questo ecosistema nascente da incendi e pascoli, favorendo la crescita della vegetazione arborea e impedendo la conservazione delle praterie mediterranee, tra gli habitat tutelati dalla rete Natura 2000.

In nome di cosa il Bosco d’Arneo, rimpiazzabile da un milione di alberelli che rischiano di non attecchire, sarebbe sacrificabile?

Nel quadro dell’ampliamento del Nardò Technical Center, la questione della compensazione ecologica si fa centrale. Per autorizzare opere che comportano perdita di habitat, la legge prevede interventi di ripristino, spesso con incremento quantitativo: misure di greenwashing, ma che – almeno in potenza – un attore come Porsche potrebbe realizzare con maggiore efficacia rispetto a molte istituzioni pubbliche (soprattutto italiane). Tuttavia, la complessità tecnica e climatica di queste operazioni resta altissima. Numerose iniziative legate al PNRR, anche in Puglia, ne sono un esempio: costose, poco trasparenti, spesso senza un reale monitoraggio degli esiti. In regioni come il Salento, segnate da desertificazione e carenza idrica, i modelli forestali tradizionali non sono più replicabili. Serve un cambio di paradigma: non più piantare alberi per far vedere il bosco, ma progettare restauri ecologici su scala lunga, curando le condizioni che rendono possibile l’attecchimento, la resilienza, l’equilibrio. Senza ombra, senza acqua, senza biodiversità iniziale, un bosco non si improvvisa. Quello che si rischia, altrimenti, è un simulacro verde: un paesaggio agricolo travestito da ecosistema. Non si tratta, in definitiva, di sostituirsi alla natura, che ha tempi e processi propri – e che senza dubbio saprà sopravviverci – ma di facilitare dinamiche di ripristino ecologico.

Il caso della resistenza dei Custodi si lega a numerose altre storie di ecologia politica insurrezionale nel continente, che si oppongono al capitalismo verde e alle misure semplicisticamente presentate come alternative sostenibili: dalle “occupazioni forestali” ad Hambach e a Lützerath in Germania contro le miniere di lignite gestite dalla compagnia energetica RWE, dove ambientalisti, attivisti, anarchici e abitanti locali hanno sperimentato forme di autogestione antispecista guardando a esperienze longeve come la più nota ZAD-Zone-To-Defend, che per quarant’anni ha resisto alla costruzione di un nuovo aeroporto fuori Nantes, alla lotta contro la “gigafactory” di Tesla nella cittadina di Grünheide, a soli cinque chilometri a sud-est di Berlino.

In tutti gli esempi menzionati, ambiente, automotive e abitare si intrecciano indissolubilmente in una trama che compone di volta in volta tessuti differenti, appellandosi a strumenti legislativi ordinari e non, ma sempre a ricordarci che giustizia climatica e giustizia sociale vanno di pari passo: è questa l’unica formula per una transizione possibile. Uomo e natura si affiancano in una rinnovata cultura attivista che rompe con le categorizzazioni politiche, storicamente strutturata attorno a una logica dualistica e strumentale. Continuare a relegare ai margini della sfera politica i soggetti più-che-umani appare oggi impensabile: nel Capitalocene, come scrive Léna Balaud, le relazioni sociali e i rapporti di potere sono percepibili fino alle profondità delle torbiere e dei ghiacciai (e anche dei boschi a cui non si può accedere, ma che si possono immaginare): non c’è più spazio per ritirarsi; è giunta l’ora di ripensare la composizione di classe nell’ottica di interspecific resistances.

Giustizia climatica e giustizia sociale vanno di pari passo: è questa l’unica formula per una transizione possibile.

Merito della resistenza dei Custodi? E della lungimiranza dimostrata dall’aver coinvolto autorevoli associazioni per la tutela della natura tedesche? Dell’adozione di tattiche artivistiche? O, piuttosto, delle mutate condizioni del mercato automobilistico internazionale? Si è forse appresa la lezione che il dibattito pubblico è inaggirabile e che su questioni di interesse collettivo non può vigere il vincolo della segretezza? Ora che Porsche dichiara che “le attività di testing continueranno a essere svolte nel sito, contribuendo allo sviluppo di tecnologie innovative per la mobilità”, la tanto temuta “alternativa zero” si regge tranquillamente in piedi: a oggi non c’è traccia né di disinvestimento né di dismissione alcuna.

Resta forse da chiedersi che cosa abbia davvero vinto: non il bosco in quanto tale – ancora in gran parte sconosciuto, eppure centrale – ma una forma di opposizione che ha saputo saldare attivismo, pratiche artistiche e tensione conoscitiva, tentando di colmare con strumenti propri il vuoto lasciato da un sapere negato. Una mobilitazione che ha tracciato una via: quella di rivendicare trasparenza, partecipazione dal basso e giustizia sociale ed ecologica nei processi che decidono il destino dei territori. In un’epoca in cui la verità è sempre più una costruzione negoziata, la posta in gioco non è solo ambientale ma anche epistemologica: non si tratta solo di difendere i boschi, ma di riconoscere chi ha il potere di nominarli, visibilizzarli, rappresentarli, e quindi intervenirvi.