E ra l’estate del 2007 quando il Rhino, lo squat più conosciuto di Ginevra, fu sgomberato dalla polizia. La fine di questa esperienza iniziata nel 1988 ha rappresentato anche l’epilogo di un lungo periodo in cui le case occupate ginevrine hanno attirato persone da ogni Paese d’Europa. A partire dalla metà degli anni Settanta e con un incremento dalla fine degli anni Ottanta, infatti, ci fu una proliferazione eccezionale delle occupazioni, dovuta alla penuria di alloggi e alla grande speculazione immobiliare in atto nella città della Svizzera romanda: un fenomeno che stava producendo l’allontanamento delle classi sociali meno agiate dal centro urbano e che ha invece generato una reazione storica agevolata dalle condizioni economiche e dalla situazione politica di allora. Molti immobili dismessi, insomma, venivano popolati abusivamente da gruppi di persone, per lo più giovani, che li sistemavano in autonomia puntando, quando possibile, sul reimpiego di materiali e oggetti. Ne è seguita una lunga stagione in cui questi spazi sono diventati degli esperimenti riusciti di vita comunitaria ‒ per lo più tra artisti, creativi e studenti ‒ in cui si promuovevano le culture underground e alternative in un clima di accoglienza, socialità, solidarietà, convivialità, creatività e tolleranza.

All’inizio del 1995 nel comune di Ginevra risiedevano poco più di 175.000 persone: tra queste, circa duemila stavano occupando in contemporanea tra i 150 e i 250 spazi abbandonati, che avevano rivitalizzato, chi aprendosi al pubblico e chi vivendoci in piena discrezione. Tra quelli più attivi pubblicamente c’era il Rhino, il cui nome era stato scelto dagli occupanti dello stabile perché acronimo di Retour des Habitants dans les Immeubles Non Occupés, ossia “ritorno degli abitanti negli immobili non occupati”. Gli anni Novanta hanno costituito l’epoca d’oro degli squat un po’ ovunque ‒ Italia compresa ‒ e in Europa Ginevra era uno dei centri nevralgici di questo movimento.

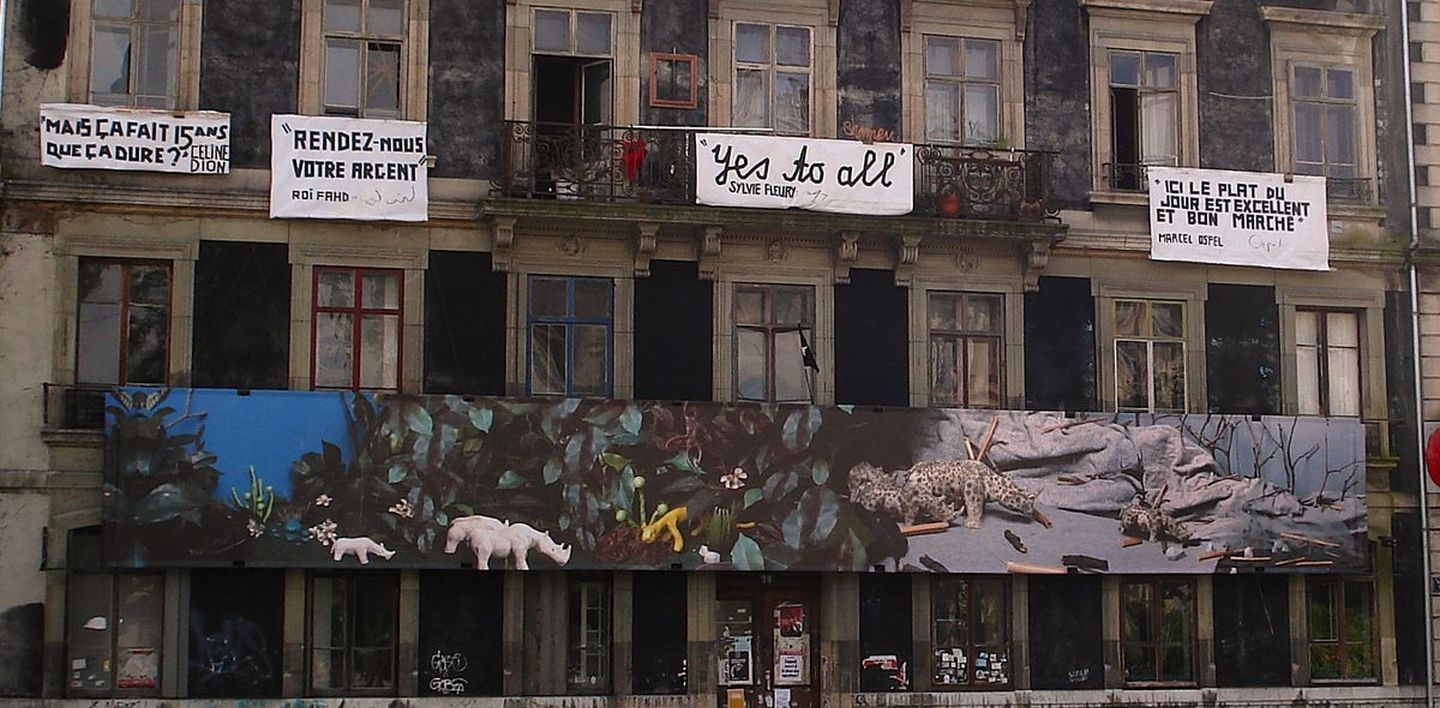

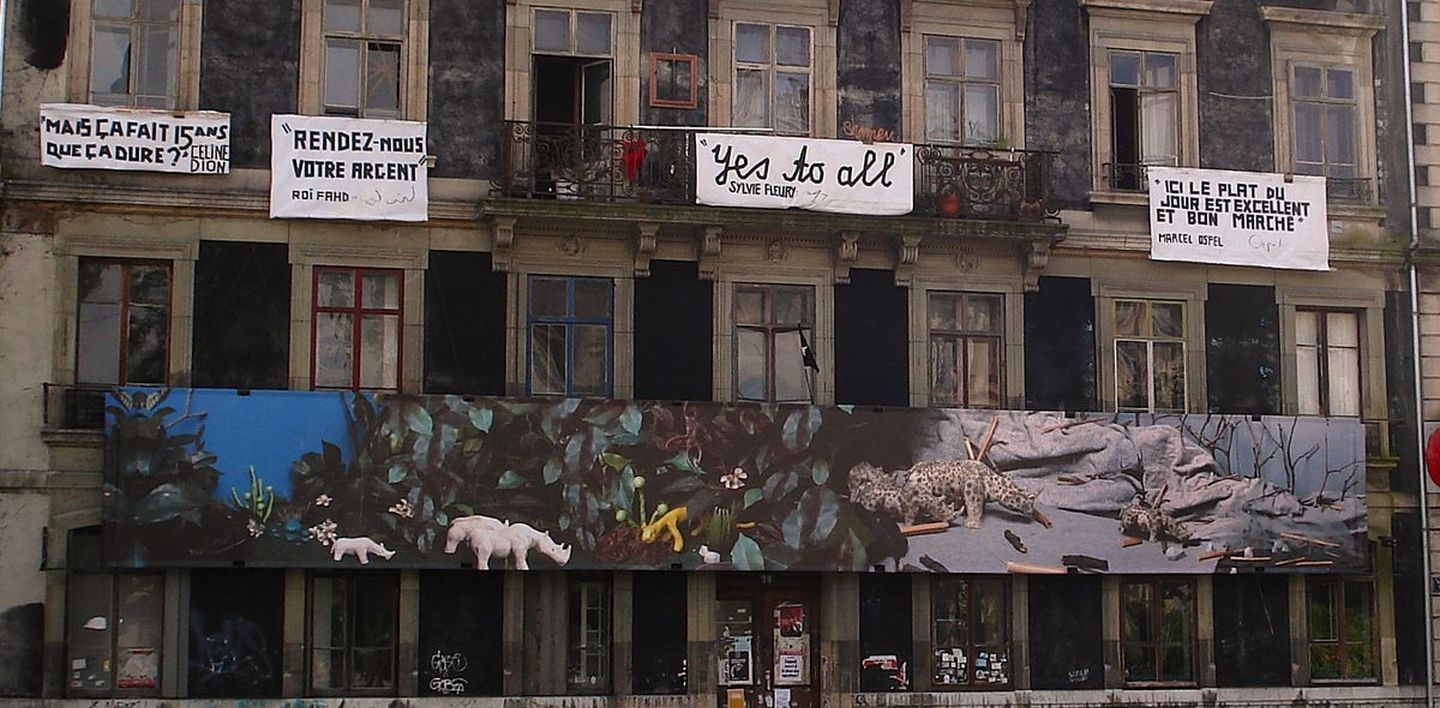

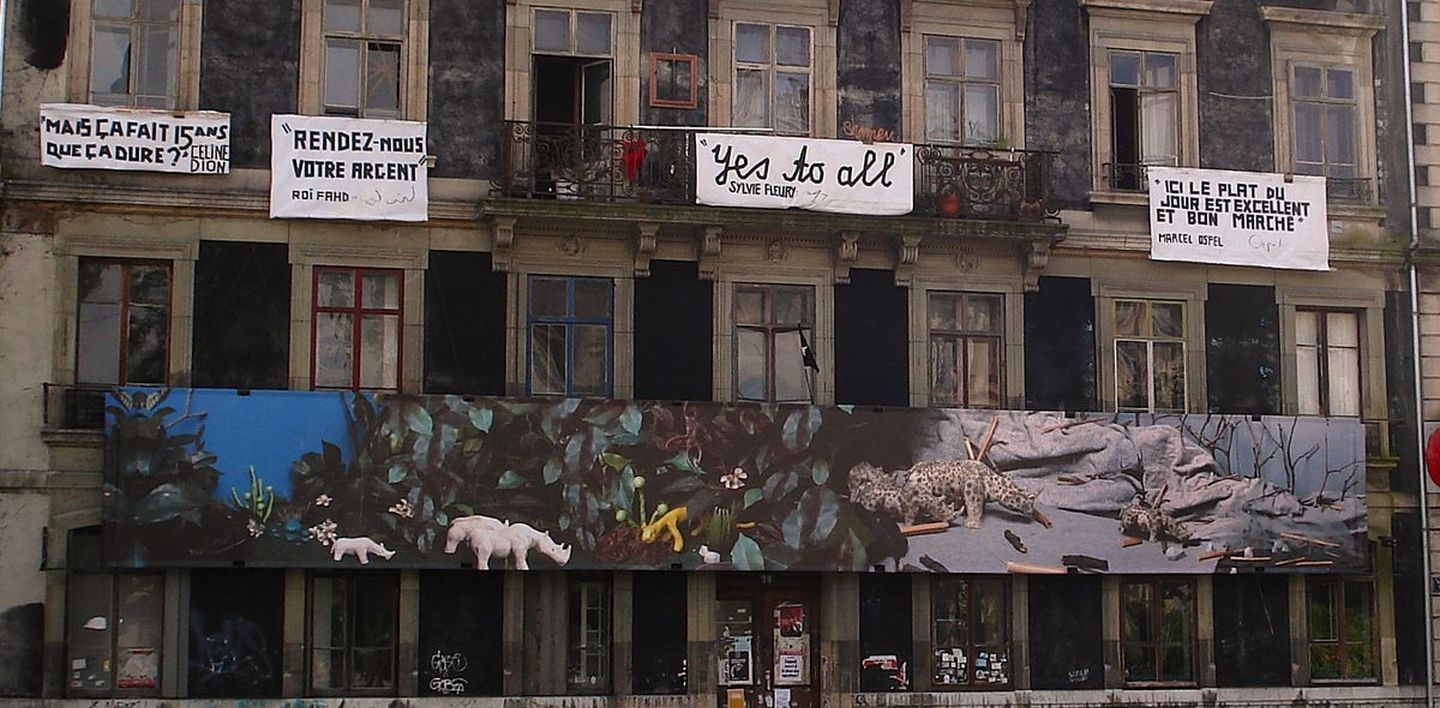

Con ogni probabilità, però, per molti era il meno prevedibile perché la città svizzera era ed è conosciuta nel mondo soprattutto per essere una delle sedi predilette delle multinazionali e dei milionari (non a caso nel 2025 è ancora una delle capitali internazionali dei servizi di private banking). A metà degli anni Novanta se, da italiani, si passava per Ginevra, si restava colpiti per come la città fosse quieta e pulita, e per quanto si percepisse la presenza della ricchezza. Anche per queste ragioni passare nelle zone dove si concentravano gli squat, ad esempio vicino all’università, nel quartiere Plainpalais, apriva un panorama completamente inaspettato, molto differente dal resto della città, quanto mai vivo e colorato: sulla facciata del Rhino, in particolare, oltre agli striscioni con frasi sul concetto e sullo spirito dell’occupazione, spiccava la riproduzione di un corno di rinoceronte enorme e rosso.

“Bar, teatri, sale da concerto, ristoranti a prezzi modici e asili nido autogestiti hanno costituito un arcipelago provvidenziale nella città svizzera, sia per le fasce più precarie della popolazione sia per i giovani che, senza di essi, avrebbero rischiato di morire di noia” ha scritto Mona Chollet, scrittrice e giornalista svizzera romanda, su Le Monde Diplomatique (nel periodo in cui ne era caporedattrice), per raccontare questa realtà. E al suo elenco iniziale si potrebbero quanto meno aggiungere sale prove musicali, spazi espositivi, atelier e negozi alternativi con prodotti provenienti dai circuiti dell’autoproduzione.

Gli anni Novanta hanno costituito l’epoca d’oro degli squat un po’ ovunque ‒ Italia compresa ‒ e in Europa Ginevra era uno dei centri nevralgici di questo movimento. Con ogni probabilità, però, per molti era il meno prevedibile.

Senza dubbio quando agli inizi degli anni Duemila è cambiato il procuratore generale e il clima di relativa tolleranza si è incrinato, si sono create le condizioni per attuare una serie di sgomberi sistematici, e questi stessi rappresentanti delle forze dell’ordine hanno messo in pratica tutte le misure per evacuare gli spazi senza particolari “gentilezze”. Anche qualche anno prima, in ogni caso, il clima non era sempre e comunque amichevole, come si deduce da un volantino del 1995 redatto dal coordinamento di tutti questi spazi occupati, Intersquat, che sottolineava un paradosso: “ci mandano in prigione coperti di elogi”.

Le divergenze d’opinione riguardo alla polizia, anche dopo tanti anni dai fatti, svela in parte un conflitto che si riscontrava anche su altre questioni. Il sociologo urbano svizzero romando di origine italiana Luca Pattaroni, professore della EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), si occupa da anni di squat, e in particolare di quelli ginevrini, anche perché ha vissuto in uno di questi spazi grazie a un contratto fiduciario – un sistema controverso, non amato dagli squatter più radicali (che concepivano le occupazioni esclusivamente come illegali), ma comunque abbastanza diffuso. L’ho contattato perché provasse a sintetizzarmi la realtà degli squat di allora, a cui ha dedicato molti scritti. Mi ha spiegato che tra gli squatter di Ginevra non c’erano delle tensioni molto forti, anche se c’erano delle divisioni e una di queste era proprio in relazione alla tipologia di squat. “Alla fine, però, il coordinamento Intersquat raggruppava tutte le tipologie di squat: da quelli illegali a quelli con i contratti fiduciari, dai più radicali e più o meno politicizzati fino a quelli più ‘festosi’ e ‘culturali’. La situazione era diversa, ad esempio, da quella di Parigi, dove gli squat militanti erano repressi e quelli ‘culturali’ valorizzati, dunque lì ci sono state fratture alquanto dure”. Ma questo tipo di divisioni erano meno presenti a Ginevra: “il Rhino, per capirci, era un grande squat illegale la cui attività era prevalentemente culturale, perché era animato da molti studenti di Belle arti”. Va specificato, mi spiega, che in Svizzera le forme politiche della sinistra radicale sono sempre state più miti rispetto alla tradizione francese, ma anche a quella italiana. Solo negli anni Duemila, quando sono cominciati gli sgomberi, la situazione si è un po’ inasprita: “Poi, certo, gli squatter più radicali si sono sempre rifiutati di dialogare con la Brigade des squats perché per loro rappresentava un sistema di controllo, un modo per rendere gli squat una realtà non anticapitalista ma capace di colmare un vuoto fino a quando non ci sarebbe stato di nuovo bisogno di quel vuoto per fare soldi”.

E alla fine è quello che è successo, specialmente da quando, negli anni Duemila, i tassi ipotecari si sono abbassati (prima, tra il 1990 e il 1995 erano molto alti). Dal 1998, in pratica, sono iniziate le dispute tra gli occupanti e il procuratore generale Bernard Bertossa, un socialista nonché principale artefice di questo clima di relativa tolleranza. “Questa dottrina faceva comodo anche a un deputato di destra” prosegue Pattaroni “il membro del Partito liberale svizzero Claude Haegi, ex consigliere amministrativo della città di Ginevra e consigliere di Stato del Cantone di Ginevra, molto vicino agli ambienti del mercato immobiliare ‒ in quel momento poco florido – e promotore in qualche modo della politica del ‘self-help’. In pratica, Haegi lasciava il rinnovo delle abitazioni a carico degli squatter, li trattava come imprenditori, e lo Stato non spendeva nulla, ma poi la destra ha iniziato a criticarlo perché con i contratti fiduciari sono arrivati dei costi per lo Stato”.

Inoltre tra il 1995 e il 1998 nel settore immobiliare è tornato a circolare il denaro e quindi molti proprietari hanno depositato domande di autorizzazione per attuare una serie di demolizioni e costruzioni. “Dal momento in cui sono stati concessi loro i permessi, il procuratore ha iniziato ad autorizzare degli sgomberi, ma non perché stesse ritrattando la sua dottrina di tolleranza, semplicemente perché le condizioni del mercato immobiliare erano cambiate”. Infine nel 2002 la situazione è cambiata ulteriormente con l’arrivo di un nuovo procuratore, Daniel Zappelli ‒ vicino all’ambiente del mercato immobiliare ‒, che, già durante la campagna elettorale, aveva promesso di sgomberare gli squat. Lo farà anche grazie al supporto di un politico, Mark Muller (anche lui vicino al mercato immobiliare), e alla virata a destra dei vertici della polizia. “Per esaminare la storia degli squat bisogna considerare le vicende politiche ma anche quelle economiche” conclude Pattaroni “perché va detto che le case vuote che venivano occupate erano tutte fuori mercato, non rispettavano le norme per poter stare sul mercato, e le statistiche dicono che a Ginevra il picco di questo tipo di abitazioni è stato raggiunto nel 1995, lo stesso anno in cui ci sono stati più squat nella storia della città”.

Di certo i semplici frequentatori, nella maggioranza dei casi ignari delle dinamiche politico-economiche, restavano per lo più colpiti dall’intensa programmazione culturale degli squat aperti al pubblico che, come si sottolinea in un lungo servizio del 1993 realizzato dalla Radio televisione svizzera (RTS), La culture squat, era ricercata e di qualità. In questo documentario televisivo le dichiarazioni degli occupanti permettono soprattutto di capire lo spirito che li animava. Ad esempio quando la giornalista di RTS chiede ad Anne, una giovane stilista che vive nella casa occupata Philos da tre anni, “qual è il vantaggio di abitare in uno squat?”, la risposta è questa: “Il vantaggio di poter… di poter lavorare a dei progetti perché ci interessano e non perché sono pagati o meno. Io ho voglia di fare quello che voglio e non di essere obbligata a regolare la mia vita in relazione al denaro. Ossia, se alla fine del mese ho un affitto da pagare, bisogna che accetti quel lavoro che mi dà quel tanto, anche se me ne interessa un altro che non mi porta nulla: io così ho la libertà di scegliere il lavoro che mi interessa e non quello che mi permette di pagare l’affitto”.

Un volantino del 1995 redatto dal coordinamento di tutti questi spazi occupati, Intersquat, sottolineava un paradosso: “ci mandano in prigione coperti di elogi”.

La memoria della lunga esperienza degli spazi occupati di Ginevra resta viva grazie al lavoro di studiosi come Luca Pattaroni ma anche a iniziative di attivisti come, ad esempio, Marie Hélène Grinevald, che ha precorso il periodo più rigoglioso degli squat occupando una casa nella prima metà degli anni Ottanta. Grinevald lavora soprattutto per tramandare lo spirito di quegli ambienti e da circa dieci anni è una guida qualificata nel campo della cultura e del turismo che ha organizzato per molto tempo delle passeggiate alla scoperta degli squat ginevrini. Nel periodo in cui guidava questi tour si presentava così online: “In questa città la lotta per gli alloggi nel centro a prezzi accessibili (purtroppo non oso più usare il termine ‘a buon mercato’) rimane una battaglia di attualità. Finché il diritto alla proprietà continuerà a prevalere sul diritto alla casa, finché il diritto alla casa sarà solo un obiettivo sociale e non un diritto fondamentale, continuerò a raccontare questa storia di lotta per dei valori, delle culture e dei modi di vita diversi da quelli che ci vengono imposti”.

Oggi, come racconta Pattaroni, a Ginevra le realtà in qualche modo riconducibili all’esperienza degli squat degli anni Novanta e Duemila sono rappresentate da una rete di collettivi engagé che ha a cuore la controcultura e, in specifiche occasioni, organizza delle manifestazioni. Ma le poche occupazioni rimaste esistono grazie ai contratti fiduciari e sono quasi tutte molto discrete, ovvero raramente ospitano iniziative pubbliche. L’edificio dove ha preso vita il Rhino, nel frattempo, è stato completamente ristrutturato ed è diventato un palazzo residenziale, e la stessa sorte è capitata agli altri spazi occupati che non sono stati demoliti. Alcuni occupanti hanno preso atto che i proprietari hanno beneficiato della loro presenza perché un immobile abitato gode sempre di una certa manutenzione che lo preserva dalla rovina, e quegli edifici senza di loro sarebbero rimasti vuoti ancora per molto tempo proprio a causa della crisi del mercato immobiliare di allora.

Non certo solo per questo, e non solo a Ginevra, quindi, gli appartenenti alla Generazione X, in media, hanno una certa nostalgia di questa epoca d’oro degli squat. Gli anni Novanta del resto arrivavano dopo gli anni Ottanta, che furono una sinistra anticipazione di ciò che sarebbe stato il nuovo millennio. Forse di fronte a questa anticipazione dell’impassibile avanzata del capitalismo, alcune persone si sono giustamente impaurite e hanno tentato di reagire. Oggi in molte città europee gli spazi occupati esistono ancora, sono attivi e resistono, ma negli anni Novanta nell’Europa occidentale costituivano una fitta rete che rendeva quanto mai rilevante la controcultura e faceva sentire a casa chi si riconosceva in quello spirito e, arrivato per la prima volta in città lontane, li andava subito a cercare.