V enticinque anni fa, tra luglio e agosto del 2000, con tre compagne e due compagni della Civica Scuola di Cinema di Milano, appena terminato il nostro biennio di studi, siamo stati a Bucarest per poco più di due settimane per girare un documentario sui ragazzini che vivevano in strada. A partire dalla fine degli anni Novanta anche in Italia si parlava di loro perché erano davvero molti ‒ solo nella capitale romena si stimava fossero 2500 ‒ e perché durante l’inverno, lì molto rigido, cercavano rifugio dal gelo sotto terra, a ridosso delle condutture del gas e dell’acqua calda. La notizia, insomma, aveva colpito una parte dell’Europa benestante, dove per lo più si parlava di bambini che vivevano nelle fogne, anche se si trattava di tunnel sotterranei. D’estate, al contrario, i ragazzini erano molto più visibili, giravano per strada e si radunavano in punti strategici come la stazione, riconoscibili dall’inseparabile sacchetto tramite cui respiravano i fumi di un solvente chimico che, tra i vari effetti, non faceva sentire la fame.

Il documentario non è mai stato portato a termine, ma facendo fede a un diario di appunti scritto in quei giorni, ho ricostruito il periodo trascorso nella capitale romena. Quasi tutto quello che racconto in questa cronaca è stato filmato in digitale ma, un po’ per mancanza di fondi e un po’ per priorità divergenti all’interno del gruppo, non è mai stato montato.

Nel 2000 la Romania era ancora lontana dall’ingresso nell’Unione Europea, e Bucarest appariva come la capitale di un Paese uscito da appena undici anni da una lunga dittatura, che viveva una fase di transizione di cui non si potevano prevedere gli esiti. Nonostante iniziassero ad affacciarsi i primi centri commerciali moderni, simboli della crescita economica, per le strade si vedevano ancora molte baracche che ospitavano bar o piccoli ristoranti. Inoltre, durante la notte, fra gli imponenti “blocchi di cemento” delle zone periferiche e popolari, i cumuli di rifiuti si trasformavano in falò maleodoranti, mentre frotte di cani randagi abbaiavano alle macchine e alle persone in transito.

Nel 2000 la Romania era ancora lontana dall’ingresso nell’Unione Europea, e Bucarest appariva come la capitale di un Paese che viveva ancora una fase di transizione di cui non si potevano prevedere gli esiti.

In parte “accolti” negli orfanotrofi, raggiunti i diciotto anni, secondo la legge, ragazze e ragazzi dovevano lasciare questi istituti e trovare in autonomia un modo per sopravvivere ma, con l’inflazione molto alta, spesso non bastava trovare un lavoro per mantenersi, dunque la maggioranza finiva in strada. Inoltre molti, visto che gli orfanotrofi erano organizzati alla stregua di dure carceri (come riferito da più testimoni), non sopportando più i continui maltrattamenti, scappavano prima di diventare maggiorenni, preferivano l’incognita della strada. E per lo più arrivavano proprio nella capitale, Bucarest.

Nove anni prima del nostro viaggio, Miloud Oukili, clown franco-algerino all’epoca ventottenne e la cui storia ancora non era stata raccontata nel film Pa-ra-da (2008) di Marco Pontecorvo, aveva deciso di fermarsi a Bucarest per aiutare questi giovani che vivevano per strada. La sua idea per il loro reinserimento sociale prevedeva principalmente l’insegnamento dell’arte della clownerie, ma chi voleva impararla doveva rispettare una condizione su tutte: non drogarsi più con l’Aurolac, il solvente che respiravano e da molti impropriamente chiamato “colla”. Grazie a questo metodo molti hanno cambiato vita: chi è andato ad abitare negli appartamenti sociali gestiti da Parada, la fondazione nata nel 1996 grazie a Oukili, chi è tornato dai propri genitori con la consapevolezza di poter contribuire al sostenimento familiare, chi si è creato una vita autonoma.

Nei nostri primi giorni a Bucarest, alcune persone di Parada ci avevano accompagnato in varie zone in cui vivevano i ragazzi e le ragazze di strada. A guidarci era soprattutto Emil, assistente sociale della fondazione che parlava bene l’italiano e, all’epoca, aveva ventuno anni. Si trattava di uno dei responsabili del caravan, il furgoncino che tutte le notti si fermava in varie zone della città per portare da mangiare minestra e pane e, in caso di necessità, distribuire medicinali a chi viveva in strada. Oltre a Emil spesso ci affiancava Rafael, un altro ventunenne che parlava italiano, ma in questo caso con un passato di undici anni di vita per strada: lui, oltre ad abitare in un appartamento sociale, riceveva un piccolo stipendio da Parada perché, dopo anni di applicazione e buona condotta, cominciava ad avere delle responsabilità educative.

In Romania c’erano più di dieci milioni di poveri su circa ventuno milioni di abitanti e gli effetti di questa povertà, complici i mezzi adottati anni prima dalla dittatura per l’incremento delle nascite, avevano portato molte famiglie ad abbandonare i figli per l’impossibilità di mantenerli.

Miloud in quei giorni non c’era ma, anche grazie ai resoconti dei suoi collaboratori, avrebbe deciso chi portare con sé in una delle frequenti tournée in Italia, Francia e Germania. Proprio nel corso di una di queste, durante il carnevale del 2000, eravamo stati messi in contatto con lui, che si trovava nei dintorni di Venezia, e lo avevamo incontrato insieme a una quindicina di ragazzi romeni che, ospitati in famiglie italiane, lo avevano accompagnato nel tour. La prima sera Miloud, poco dopo averci conosciuto, ci aveva detto che per realizzare un documentario utile, più che seguire le tappe dei loro tour in Italia avremmo dovuto passare un periodo in Romania.

La prima persona che ci ha portato a conoscere Emil a Bucarest è stato Alex, un ragazzo di circa venticinque anni che viveva in uno spiazzo all’aperto pieno di sterpaglie e rifiuti ma delimitato da un muro e un cancello fatiscente. Quando pioveva forte, Alex andava nel sottoscala del palazzo di fronte, oppure si riparava sotto un telo di plastica. Lavando la macchina di un signore che abitava nelle vicinanze, guadagnava qualcosa e, anche per questo, ci teneva molto a restare in quello spiazzo.

A dividerlo con lui c’erano Ionutz, otto anni, e sua madre, quarantanove anni, ma loro ogni tanto riuscivano a essere ospitati in un edificio gestito dalle suore. La signora era diventata vedova cinque anni prima, trauma che le aveva causato una depressione tanto forte da venir raggirata: aveva firmato un contratto di cessione gratuita della casa in cui abitava con suo figlio e così si era ritrovata con lui in strada. Mentre parlavamo seduti intorno ai materassi dove dormivano, lei sembrava rassegnata, stanca, ma Ionutz era sveglio, allegro, vivace. Alex, nel frattempo, ci mostrava con orgoglio le colorate immagini religiose che aveva disegnato sul muro che delimitava il suo spazio vitale.

In parte “accolti” negli orfanotrofi, raggiunti i diciotto anni ragazze e ragazzi dovevano lasciare questi istituti e trovare in autonomia un modo per sopravvivere ma, con l’inflazione molto alta, la maggioranza finiva in strada.

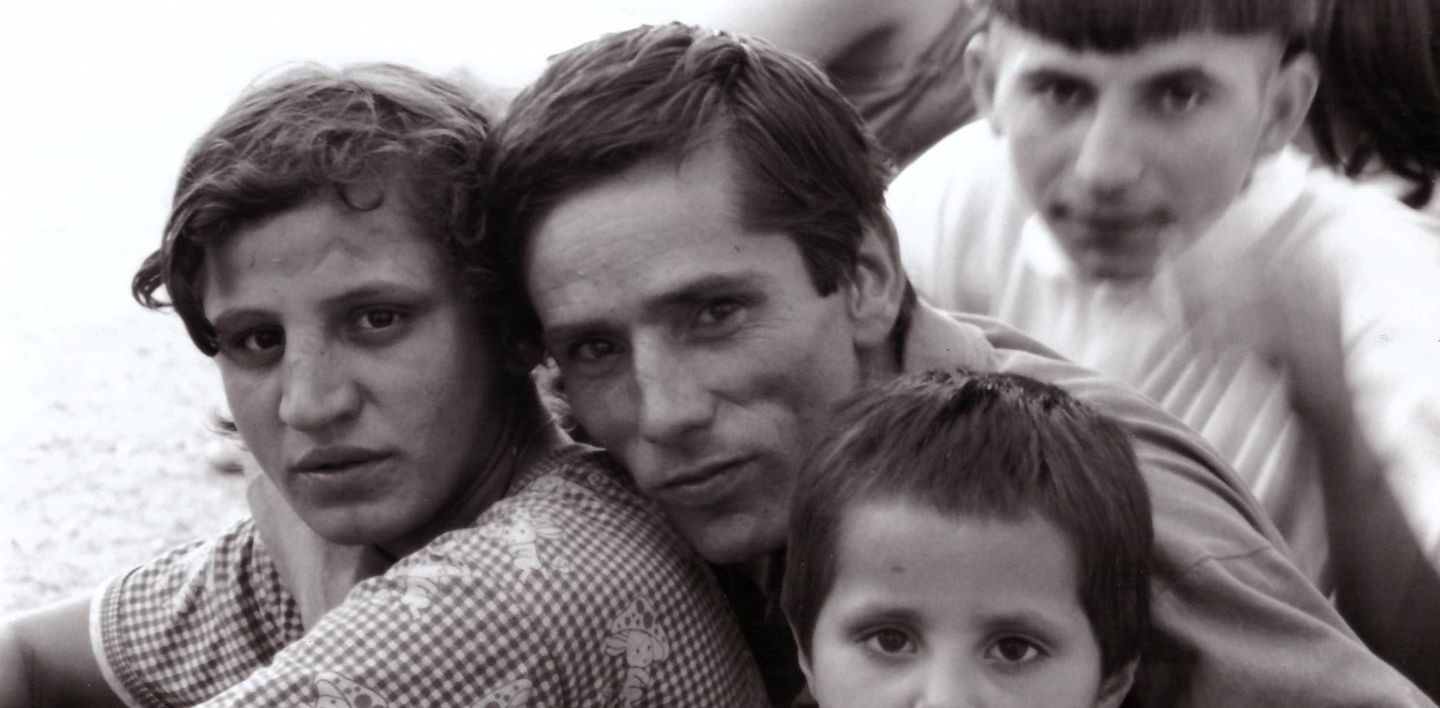

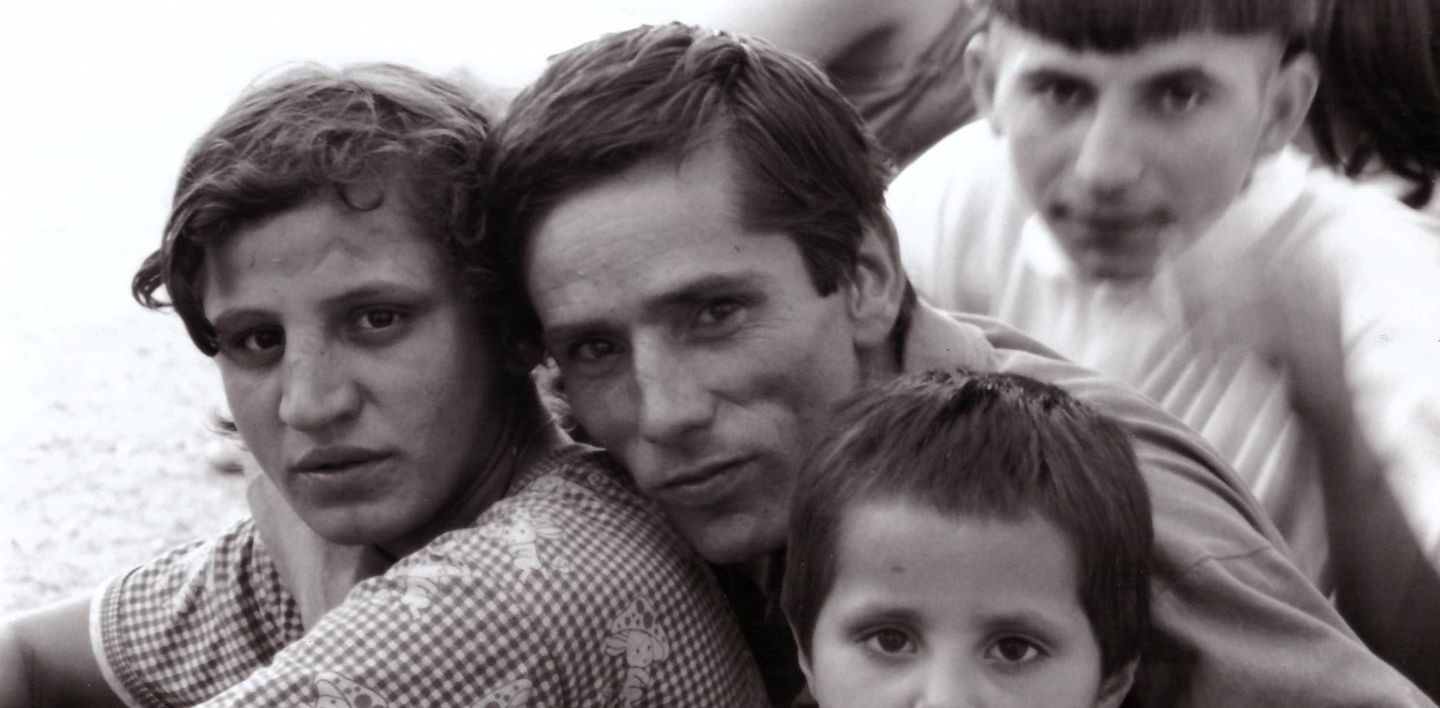

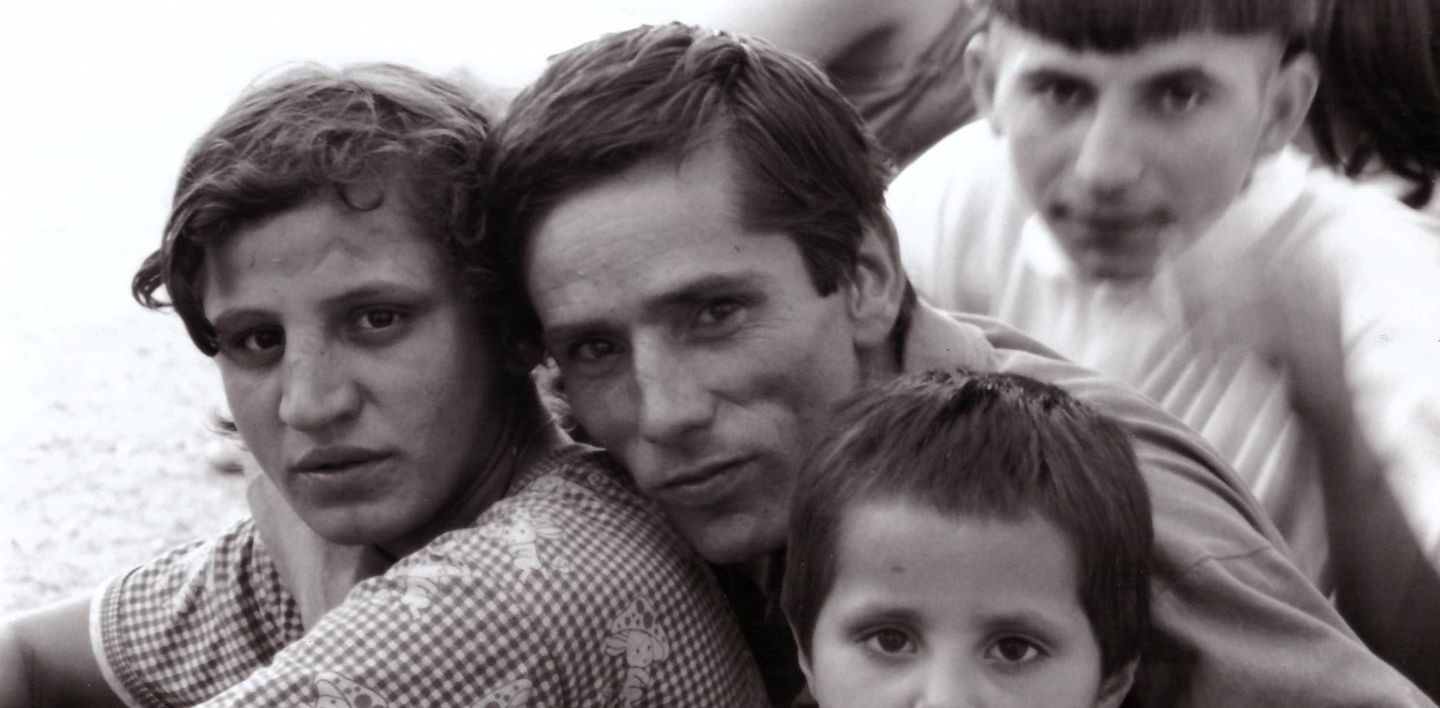

Appena Rafael ci aveva presentato, sorridenti ci avevano circondato e avevano iniziato a cantare una canzone mentre uno di loro, Mele, suonava un’armonica a bocca. Quasi tutti non avevano le scarpe e portavano un braccialetto di stoffa nera su cui campeggiava la scritta “Isus te iubeste” che ci avevano tradotto come “Gesù ti protegge” ma poi, negli anni, ho scoperto che significa “Gesù ti ama”. Tutti avevano le labbra macchiate del grigio dell’Aurolac che continuavano a respirare dagli inseparabili sacchetti da cui proveniva un forte odore chimico. Mele, con il suo dignitoso inglese, dopo averci riferito con orgoglio il suo cognome, come a voler sottolineare che aveva avuto una famiglia, insieme al suo amico Tockio, e chiedendo la traduzione di Rafael, ci aveva parlato di Gesù come se ci stesse raccontando la favola di Pinocchio ripetuta a memoria. Entrambi non mollavano la stretta di mano con chi, tra di noi, si erano scelti come loro nuovi amici.

Non tutti quelli del loro gruppo si erano avvicinati, i più calmi erano rimasti sdraiati per terra o giocavano con i cani randagi che facevano loro compagnia, i più agitati litigavano dimostrando come la gerarchia del gruppo fosse vincolata all’età: i più grandi prendevano a calci i più piccoli per farsi valere. Tra i problemi condivisi c’era il cibo (infatti appena avvistavano qualche avanzo lasciato sui tavolini esterni del McDonald’s ci si scagliavano sopra) ma, come ci avevano confidato, anche la necessità di dormire, perché durante la notte dovevano stare attenti a non correre pericoli, mentre quando sorgeva il sole, e le strade erano più presidiate, potevano dedicare, a turno, qualche ora al sonno.

Dopo questa visita, Emil ci aveva detto che in un’altra zona, Brancoveanu, si era insediato il gruppo dei più grandi che, in quei giorni, però, aveva avuto divergenze con Miloud per una polemica sugli aiuti ricevuti. Non era convinto che fosse una buona idea portarci da loro in quel periodo. Poi però, al centro di giorno, avevamo incontrato una ragazza già conosciuta in Italia, Mia, che da poco faceva proprio parte di questo gruppo perché aveva ripreso a drogarsi. Il suo invito ad andare a trovarla aveva tolto gli indugi a Emil che, pensandoci, aveva aggiunto che i ragazzi, in fin dei conti, con lui erano tranquilli. Così, una sera, ci ha portato da loro con il caravan.

Tra i problemi condivisi c’era il cibo ma anche la necessità di dormire: durante la notte dovevano stare attenti a non correre pericoli, mentre quando sorgeva il sole e le strade erano più presidiate potevano dedicare, a turno, qualche ora al sonno.

Il giro era continuato nei sotterranei di uno dei tanti palazzi imponenti di Bucarest che, all’epoca, non erano stati finiti di costruire. Si trovava in centro, e qui due gruppi di ragazzi di poco meno di vent’anni vivevano in piccole stanze, negli spazi che avrebbero dovuto essere le cantine dello stabile. Le pareti erano occupate da poster di donne nude e idoli locali dei teenager, a illuminarli c’era una luce fioca proveniente da alcune candele appese, e a terra c’erano dei materassi: tutto dava la parvenza di una vera stanza da letto. I ragazzi stavano ascoltando la radio e ci avevano fatto accomodare seduti sui materassi. Dopo aver fatto qualche battuta sul calcio ‒ d’altronde agli europei di giugno l’Italia di Maldini, Cannavaro e Totti aveva giocato contro la Romania di Hagi, Mutu e Chivu ‒ eravamo tornati in superficie, così i ragazzi avrebbero potuto riempire le loro pentole con la zuppa, in questo caso senza lamentarsi della qualità.

Il giorno dopo Emil ci aveva proposto di andare a Gara de Nord, dove i ragazzi, aveva aggiunto, erano i più sporchi e i più numerosi. Li avevamo già intravisti perché eravamo arrivati a Bucarest in treno da Budapest e, usciti dalla stazione, negli spazi antistanti c’era qualcuno di loro a torso nudo con il sacchetto di Aurolac in mano. Una volta arrivati vicino alla stazione con il furgoncino, ci eravamo fermati in un parcheggio per pullman dove c’erano due ragazze, una di loro era andata a cercare gli altri.

Dopo circa mezz’ora il resto del gruppo era arrivato a prendere da mangiare e, per la prima volta, avevamo visto la dottoressa distribuire molti medicinali. Non sembravano più sporchi degli altri ma erano molti, almeno una trentina, e qualcuno parlava un buon inglese, quindi eravamo riusciti a chiacchierare un po’, soprattutto delle grandi difficoltà che avevano a trovare un lavoro. In quel punto, in mezzo alla strada anche i cani randagi erano davvero numerosi e c’era una forte atmosfera di desolazione nella via, dove passava una macchina ogni cinque minuti. Una giovane prostituta che non faceva parte del gruppo si era avvicinata per chiedere dei medicinali e, appena aveva capito che eravamo italiani, era venuta a presentarsi assicurandosi subito che non ci drogassimo con l’Aurolac.

Iulian aveva stemperato la tensione raccontandoci, insieme alla sua ragazza, del loro bambino: anche se era stato affidato a una signora, ogni tanto potevano andarlo a trovare.

Durante il soggiorno c’erano stati anche dei momenti di svago, principalmente due. Il primo quando Miloud era tornato e, nel suo appartamento, c’era stata una festa per il diciottesimo compleanno di uno dei ragazzi. Qui tutti cantavano a ripetizione Hotel Cismigiu dei Vama Veche, gruppo rock romeno molto popolare. La canzone era una cover di Hotel California ma non eravamo riusciti a convincere nessuno che non fosse opera dei loro idoli locali ma di un gruppo statunitense: poco importava.

Qualche giorno prima un altro dei miei compagni di viaggio aveva promesso al gruppo di Dristor, i più piccoli, che avremmo fatto una partita di calcio con loro, che nel frattempo avevamo incontrato di nuovo, in autonomia, visto che stavano vicino a dove alloggiavamo. Avevamo raggiunto una buona confidenza con alcuni e Mele, il ragazzo che suonava l’armonica, pur avendo appena dieci anni meno di noi ci diceva frasi come “Sarete dei buoni genitori” che, insieme ad altre parole o gesti, era chiaramente una richiesta di aiuto.

Neanche durante la partita di calcio questa squadra di mingherlini aveva abbandonato il sacchetto di Aurolac ma, nonostante questo, tutti correvano più di noi. Finito di giocare, si erano tuffati nello stagnante e marrone lago artificiale del parco dove ci avevano portato, come loro abitudine d’estate. Eravamo vicini alla partenza e, arrivati ai saluti, Mele era triste, voleva che Rafael ci traducesse una frase: “Oggi ho sentito il vostro cuore, vi ringrazio, non dimenticherò…”. Piangendo, ci aveva regalato un fumetto in romeno.

Neanche durante la partita di calcio questa squadra di mingherlini aveva abbandonato il sacchetto di Aurolac ma, nonostante questo, tutti correvano più di noi.

Emil mi aveva anche detto che era arrivata l’eroina tra i ragazzi che vivevano per strada, in un primo momento a prezzi stracciati e poi, quando era subentrata la dipendenza, alzata a prezzi più impegnativi. C’era, aveva aggiunto, chi costringeva i più scettici a testare la prima dose e chi vendeva ai ragazzi delle siringhe non confezionate, già aperte. In pratica si stava investendo sulla loro morte.

Negli anni successivi c’è stato qualche altro incontro con alcuni dei ragazzi e delle ragazze di passaggio in Italia ma, nel corso del tempo, i rapporti si sono interrotti. Non abbiamo mai saputo quanti dei ragazzi di strada che abbiamo conosciuto sono sopravvissuti o hanno cambiato vita ma negli anni Dieci, quando la maggioranza di questi era ormai adulta o quasi, mentre la Romania, dopo l’ingresso nel 2007 in UE, cambiava faccia, la politica ha affrontato il problema simbolicamente chiudendo molti accessi ai tunnel sotterranei, con la speranza che queste presenze indesiderate andassero via da Bucarest.

Molti sono semplicemente diventati meno visibili, quanto meno ai turisti ‒ che dal 2007 a oggi sono poco più che raddoppiati – perché si sono spostati nelle zone periferiche della capitale, dove hanno trovato altri accessi al sottosuolo. Le ONG che li assistono, insomma, continuano a essere occupate, anche perché, nel corso degli ultimi vent’anni, l’abitudine di passarsi le siringhe ha fatto ammalare di AIDS molte persone che vivevano in strada. La situazione sembrerebbe all’apparenza migliorata perché dagli anni Dieci in avanti il numero dei giovani (under 35) che vivono nelle strade di Bucarest si è assestato intorno ai mille.

Dagli anni Dieci in avanti il numero dei giovani (under 35) che vivono nelle strade di Bucarest si è assestato intorno ai mille.

Le differenze più importanti rispetto al 2000 sono che i ragazzini senza fissa dimora non stanno più tutti nei sotterranei ma si arrangiano anche in ruderi o in spiazzi delimitati come quello in cui avevamo incontrato Alex, e che i cittadini romeni, con i giovani in prima linea, dall’inizio di quest’anno possono spostarsi liberamente negli stati dell’Unione Europea senza esibire il passaporto alla frontiera. In linea teorica quest’ultima novità potrebbe portare alcune persone in difficoltà a emigrare facilmente in Paesi europei più floridi, dove quanto meno potrebbero avere più prospettive. Verosimilmente, però, ripartire altrove sarebbe una vera e propria impresa per chi vive in strada e soprattutto chi ci è finito da quando era un ragazzino avrebbe ulteriori difficoltà.

Indagare la situazione di oggi non era lo scopo di questo resoconto, che è una minuscola e molto ritardataria toppa al mancato montaggio delle immagini digitali che girammo allora, mai diventate un documentario. L’idea di realizzarlo era nata da Leda Tasselli che, negli anni successivi, prima di scomparire prematuramente, è stata in Brasile per ritrarre, con le sue fotografie, un altro popolo della strada, quello di San Paolo.