“A nche gli scienziati sbagliano” è una frase sbagliata. La scrivono e la pronunciano in tanti però, gli scienziati e quelli che s’immaginano di esserlo. Ci titolano i festival di divulgazione e ci va a nozze chi “comunica” per professione, sai quante belle storie si posson raccontare. “Gli scienziati sbagliano” è la frase giusta: sbagliano nonostante i rigorosissimi metodi d’indagine di cui si son dotati e lo fanno – come tutti – per distrazione, fretta, superbia o quieto vivere. Sbagliano e lo riconoscono, magari non subito e a denti stretti, perché non tutti gli errori sono immediatamente evidenti. Alcuni sono infingardi, possono nascondersi tra le pieghe di tante cose “corrette” e svelarsi quando meno te lo aspetti, magari proprio quando già pregustavi di aver compiuto la scoperta del secolo – condizione sufficiente a metter sull’avviso che la strada intrapresa è quella sbagliata. Proprio come quella volta che i neutrini viaggiarono da Ginevra al Gran Sasso a una velocità superiore a quella della luce.

Gli scienziati non sono delle icone da venerare o da frantumare, il Diciannovesimo secolo è passato da un bel po’ e dei racconti o delle biografie che glorificano i “santi della scienza” (vero, Faraday?) non sappiamo più che farcene. E poi chi più dei Santi, prima di esser resi tali, non ha compiuto qualche clamorosa fesseria? Non son forse diventati Santi proprio per essersene poi resi conto, avere riconosciuto gli errori e pagato le conseguenze? Ci conforta questa cosa: noi che scienziati non siamo (e certamente neanche Santi) possiamo fallire e non abbandonarci alla disperazione. Ma anzi, come gli scienziati possiamo provare a ripartire dai fallimenti e a poggiare le nostre opere su nuove fondamenta (quanto a frasi fatte, mi pare, dovremmo esser a posto così).

“La ricerca è un gioco serio che implica la possibilità di errori: quindi occorre prenderne atto e correggerli”, ha detto una volta Carlo Ginzburg. E dunque, se gli errori, il loro riconoscimento e la loro gestione – non solo quelli che derivano dai dati, va da sé – sono parte integrante del processo di costruzione della conoscenza scientifica, ecco che raccontarli è l’occasione per raccontare la scienza come è davvero. Si scoprirà che questa storia non è piena solo di piccoli inciampi o di banali disattenzioni ed equivoci, ma spesso anche di vere e proprie cantonate ed errori madornali come quelli che si possono (ri)scoprire in Storie di errori memorabili (Laterza, 2024), scritto dal fisico sperimentale Piero Martin, professore ordinario del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova e divulgatore della scienza.

Se son riuscito a comprenderne correttamente la genesi, questo volume è la naturale, per certi versi necessaria, prosecuzione del lavoro contenuto nel precedente e pluritradotto Le 7 misure del mondo (2022) in cui Martin già accennava a vicende (penso a Fermi e la presunta scoperta degli elementi transuranici) che ora riprende con dovizia di particolari. Non posso anche non sottolineare come sia evidente l’influenza di Brilliant Blunders: From Darwin to Einstein – Colossal Mistakes by Great Scientists That Changed Our Understanding of Life and the Universe di Mario Livio, tradotto semplicemente in Cantonate. Perché la scienza vive di errori (2014). Il che è un peccato poiché brilliant blunders è un bel gioco di parole che mette in luce gli abbagli che offuscano la vista dei più improbabili tra gli sbadati e i più autorevoli tra gli scienziati (blunder deriva dall’antico norvegese blunda, “chiudere gli occhi”). Errori straordinari che però, per citare Livio, “hanno agito come catalizzatori per scoperte impressionanti” e “dissipato la nebbia attraverso la quale la scienza stava progredendo, nel suo consueto susseguirsi di piccoli passi occasionalmente interrotti da balzi in avanti”.

Gli errori, il loro riconoscimento e la loro gestione sono parte integrante del processo di costruzione della conoscenza scientifica.

Il libro di Martin si muove lungo questo solco e in comune col libro di Livio ha tra le sue pagine anche la quasi totale assenza dei protagonisti della storia e filosofia della scienza. Sicuramente è meglio non citare piuttosto che citare a caso, e oltre a Popper e Federigo Enriques, evocati una volta a testa nel prologo assieme a Sting, non ho trovato granché. I riferimenti alla “cultura pop” sono pochi e discreti malgrado la presenza di un classico come il rigore fallito dal calciatore famoso, che subito accosta Storie di errori memorabili a un testo che affronta gli stessi temi ma che Martin non menziona, Sbagliare da professionisti di Massimo Bucchi (2018): lì era Baggio a sbagliare il rigore, qua è Cabrini. Il libro di Martin è comunque ben scritto e godibile, organizzato in maniera intelligente, e si pone molto al di sopra di tanta goffa divulgazione che popola le librerie fisiche e virtuali del nostro Paese.

Di libri sugli sbagli degli scienziati ne son stati scritti molti: le prime raccolte di errori, un tempo eruditi e ora “volgari”, risalgono alla seconda metà del Millecinquecento (cominciarono i medici con gli Erreurs populaires di Laurent Jaubert del 1578) e di lì in avanti fino titoli pubblicati in questo secolo e in quello che ci siamo lasciati alle spalle. Fornire qualche suggerimento e una guida verso letture più impegnative permette di non fermarsi alla solita frasetta del solito Popper (“nessuno può evitare di fare errori; la cosa più grande è imparare da essi”) e di andare al di là di quanto possono aver scritto sul tema i divulgatori. Questa disabitudine a procedere secondo i canoni della ricerca storica, ad accontentarsi di fonti spesso di terza mano, a non perdere troppo tempo nello scavo e nella ricerca di qualcosa di meno o non ancora noto e che possa sorprendere davvero, può far trascurare persino lavori prodotti da contemporanei che son lì, proprio sotto ai nostri occhi sazi di quello che si conosce già.

Penso per esempio al fondamentale lavoro di ricostruzione storica compiuto da Nadia Robotti e Francesco Guerra sulla vicenda già citata di Fermi, quella che lo portò al Nobel. Il materiale pubblicato non manca, articoli ve ne sono a bizzeffe e tutto è stato accuratamente riportato in un libro, Enrico Fermi e il quaderno ritrovato (2015), tradotto in inglese col titolo The Lost Notebook of ENRICO FERMI, The True Story of the Discovery of Neutron-Induced Radioactivity (2018). Fermi peraltro lo troviamo anche nel libro di Bucchi e in quello, più recente, del fisico Devis Bellucci: Eppure non doveva affondare. Quando la Scienza ha fatto male i conti (2024). Entrambi citano timidamente un contributo di Nadia Robotti del 2003, ma si poteva certo far meglio.

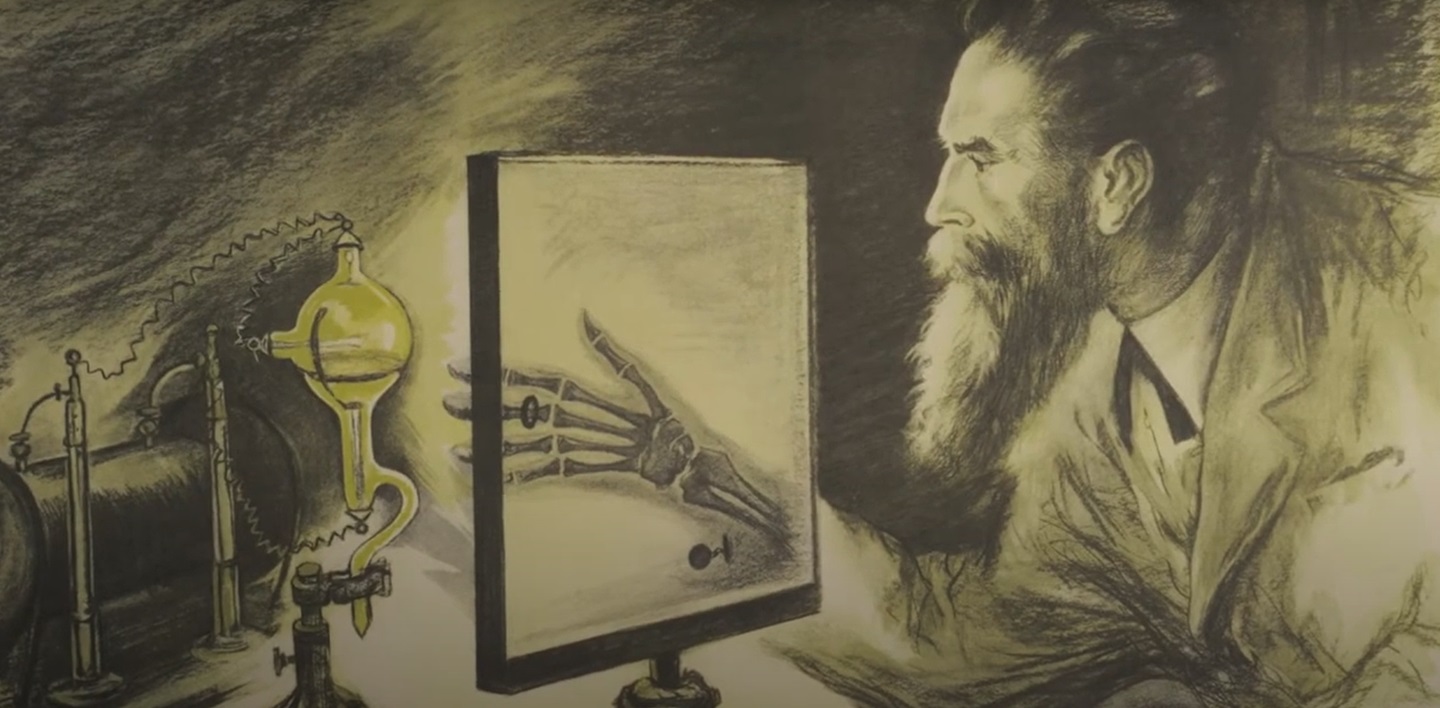

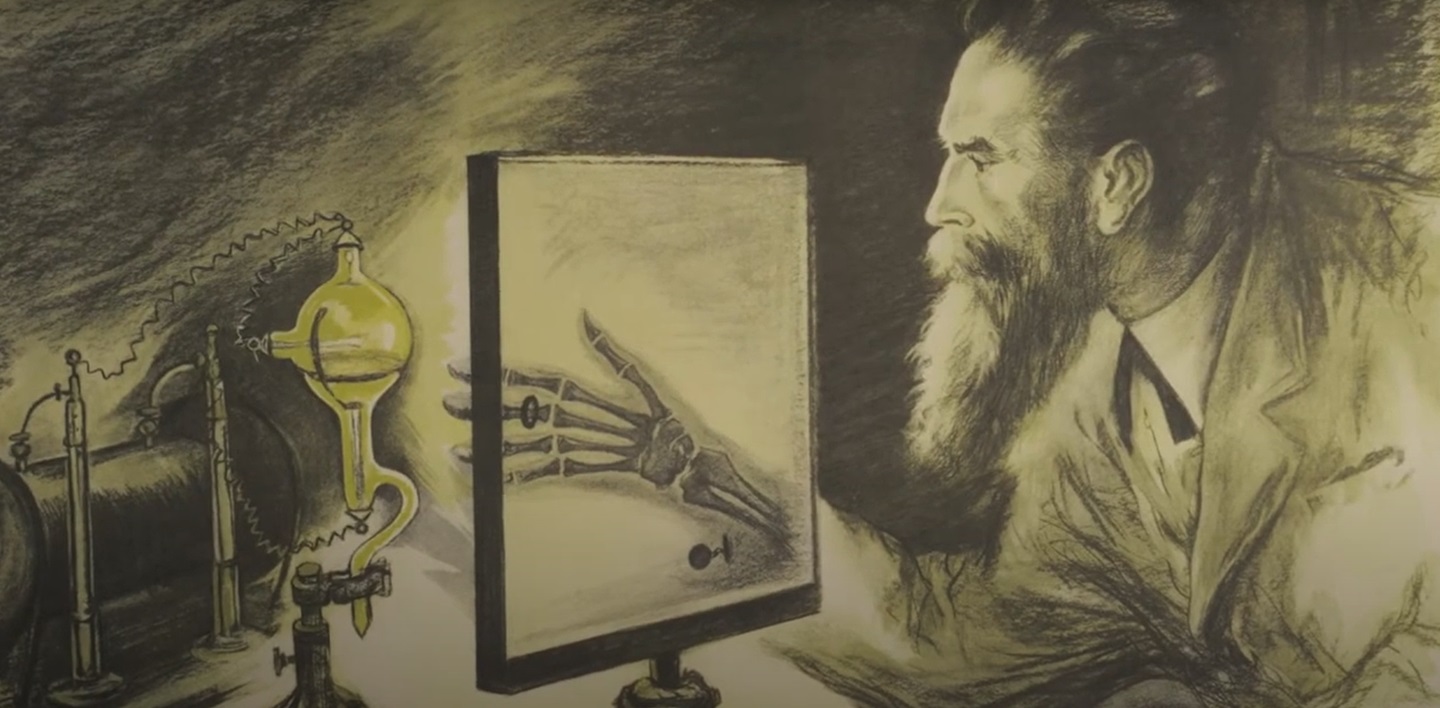

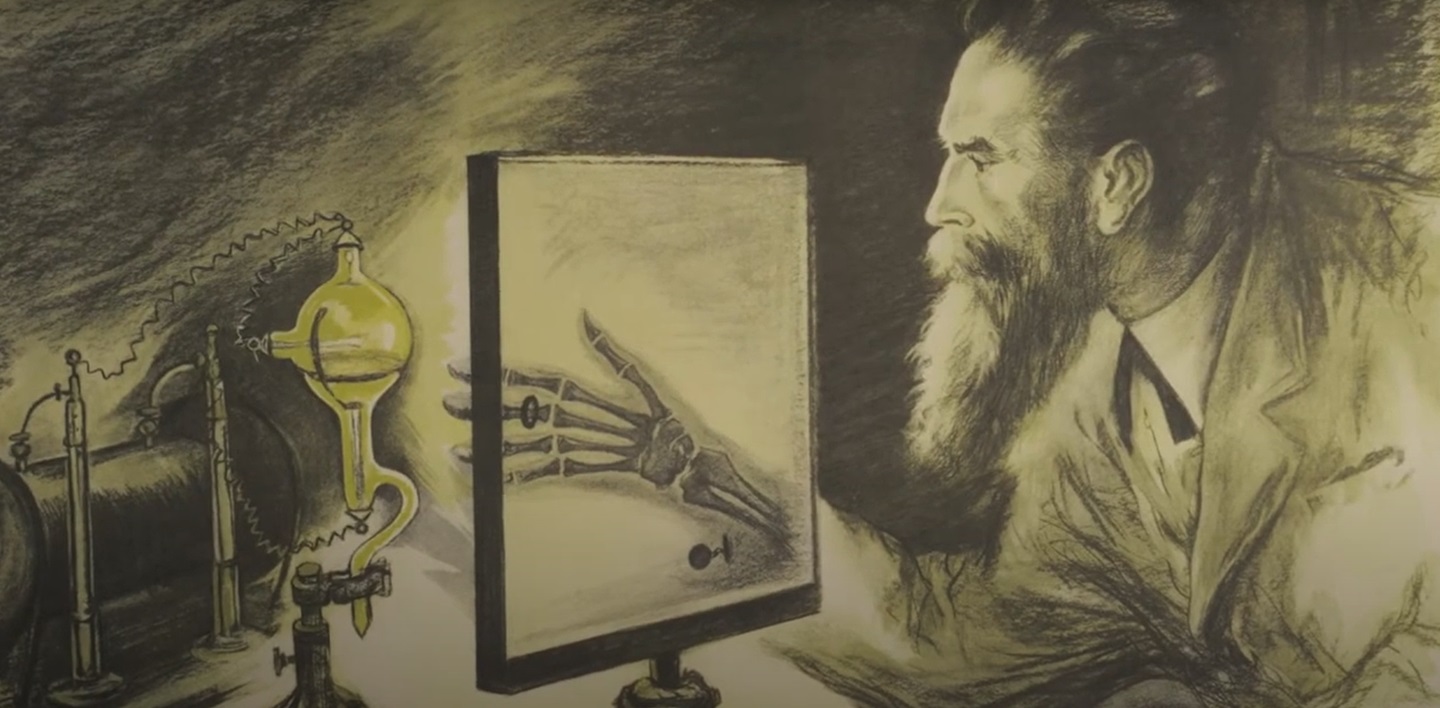

Accontentarsi delle fonti non di prima mano vuol dire anche compiere delle imprecisioni che, per il tema trattato, sarebbe stato meglio evitare. Nel libro di Martin ne ho trovate poche, ma una che vale la pena segnalare riguarda la faccenda su quale sia stata la prima radiografia di una parte del corpo umano. Martin scrive: “fu lo stesso Röntgen a produrre la prima immagine radiografica, quella di una mano. Che non era la sua, ma quella di Anna Bertha Ludwig, gentildonna svizzera nonché sua moglie” (corsivo mio). Una cosa simile, più “leggendaria”, l’ha scritta anche lo stesso Bucchi in un articolo dal titolo “La storia di Anna Bertha, la donna che vide la sua morte”: “quando Anna Bertha vede in foto le ossa della propria mano e l’anello nuziale si mette a strillare: ‘Ho visto la mia morte!’, e fugge precipitosamente dal laboratorio. È la prima radiografia di una parte del corpo umano, quella che diventerà una delle applicazioni più importanti della scoperta in campo medico”. Ma la verità (storica) non è questa, come si può apprendere sfogliando Wilhelm Conrad Röntgen, The Birth of Radiology di Gerd Rosenbusch e Annemarie de Knecht-van Eekelen (2019): la prima radiografia, Röntgen la fece proprio alla sua mano (la trovate riprodotta a pagina 89) e poi, il 22 dicembre 1895, visto che non era venuta proprio bene, decise di farne un’altra alla moglie e questa fu la prima a esser resa pubblica (nel famoso articolo “On a new kind of rays”). Non è un dettaglio, neanche una mania: è “Storia”.

Accontentarsi delle fonti non di prima mano vuol dire anche compiere delle imprecisioni.

Altra questione che mi sta molto a cuore: le citazioni. La mia regola è questa: in ogni libro che ne riporta almeno una, almeno una è sbagliata. E come gli altri libri sugli errori nella scienza, Storie di errori memorabili non fa eccezione. Preceduto da un prudente e generico “si narra”, infatti, nel capitolo dedicato agli errori commessi per l’incapacità di prevedere le implicazioni di un nuovo risultato, vi è più di una frase attribuita a Hertz, ma sono tutte quasi certamente apocrife. Non ho trovato (e come me altri più esperti di me) alcun documento, in inglese o tedesco, in cui Hertz le riporti e nessuno può affermare di avergliele sentite dire. Ricostruirne la genesi però non è difficile, soprattutto quando si scopre che la versione più diffusa in inglese della frase attribuita a Hertz “non penso che le onde elettromagnetiche che ho scoperto avranno alcuna applicazione pratica” è: “I do not think that the wireless waves I have discovered will have any practical application”.

Basterà consultare un libro dell’epoca – non so, per esempio The grammar of Science di Karl Pearson del 1892 – per leggere: “nella recente scoperta di Hertz, secondo cui l’azione dell’elettromagnetismo si propaga in maniera ondulatoria come la luce […] otteniamo un risultato che, pur essendo di grande interesse per la scienza pura, sembra non avere ancora applicazioni pratiche immediate” (traduzione mia). E per scoprire poi che Sir William Crookes, nel 1898 su The electrical age, in un articolo dal titolo “Telegraphing without wires: The development of wireless telegraphy”, attaccava così: “la scoperta fondamentale di Hertz […] sembra promettere uno sviluppo nella direzione di un’applicazione pratica”. E si potrebbe dunque, già con questi pochi elementi, ipotizzare che, come al solito, certe frasi non sono che una sintesi o una parafrasi di frasi scritte da altri scienziati o “comunicatori” dell’epoca.

In questo ambito però, la vera cantonata – non posso fare a meno di citarla – la prese il 23 ottobre del 2001 l’editor della sezione “Education” di The Guardian che, nel presentare la sua lista dei “Top 10 scientific blunders”, decise di cominciare così: “Albert Einstein una volta disse: ‘Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, e non sono sicuro riguardo l’universo’. Mai parole furono più vere”. Eppure, non è affatto provato che questa frase Einstein l’abbia mai pronunciata. Un prudente Garson O’Toole ci informa che ad attribuirgliela per primo fu lo psicoterapeuta Fritz Perls nel libro Ego, hunger and aggression del 1942 ma, a volgere lo sguardo ancora più indietro nel tempo, di frasi assai simili se ne potranno trovare molte, ad esempio quella dello scrittore canadese Jean-Paul Tardivel riportata nel suo Mélanges ou recueil d’études religieuses, sociales, politiques et littéraires: “aujourd’hui je sais qu’il n’y a pas de limites à la bêtise humaine, qu’elle est infinie” (Oggi so che non ci sono limiti alla stupidità umana, che è infinita).

Nel medesimo anno, il 1880, Guy de Maupassant rendeva nota in Des vers una lettera di Gustave Flaubert che si concludeva con la frase: “La terre a des limites, mais la bêtise humaine est infinie!” (La Terra ha dei limiti ma la stupidità umana è infinita)”. Ci stiamo avvicinando, e un paio di decenni dopo John Morley farà dire a Voltaire: “Ce n’est pas l’immensité de la vôute étoilée qui peut donner le plus complétement l’ideé de l’infini, mais bien la bêtise humaine” (Non è l’immensità del cielo stellato che può dare l’idea più completa dell’infinito, ma bensì la stupidità umana). Si tratta insomma dell’ennesimo cliché, la frase che han detto tutti e nessuno, e che nella sua versione più recente, messa in bocca allo scienziato per antonomasia, diventa buona per far iniziare con un errore un elenco di errori: una cosa che non ha prezzo.

Martin invita a fidarsi di chi sbaglia (in buona fede) e da quegli sbagli impara, perché imparare è il suo mestiere.

Un altro “si narra” Martin lo dedica alla storiella che ha per protagonista l’astrofisico inglese Arthur Stanley Eddington, quella volta che gli vennero rivolti i complimenti “per essere una delle tre persone al mondo che capivano la teoria della relatività generale”. Eddington rispose: “sto cercando di ricordare chi sia la terza”. Qua posso aiutare, segnalando un articolo pubblicato nel 1975 sul Bulletin of the Atomic Scientists in cui l’astrofisico Subrahmanyan Chandrasekhar svela tutti i protagonisti della vicenda e il luogo in cui avvenne. Secondo la nostra fonte fu proprio Eddington a svelare l’origine della leggenda e lo fece durante una conversazione che ebbe luogo nella Senior Combination Room del Trinity College di Cambridge nel Natale del 1933.

In un dopocena annebbiato dal fumo di pipe d’argilla bianche, Chandrasekhar, Eddington, Lord Rutherford, Sir Maurice Amos (un importante giudice dell’epoca) e il dottor Patrick DuVal (“un distinto geometra”) si erano accomodati di fronte al fuoco che crepitava all’interno del grande camino sistemato al centro di una parete della sala. Eddington, stimolato dalle parole di Rutherford (“sei tu il responsabile della fama di Einstein”) riferì così che a ergerlo sul podio dei più grandi esperti di relatività al mondo era stato Ludwig Silberstein (autore di uno dei primi libri sulla tema) durante una celebre riunione della Royal Society del 6 novembre 1919, quella in cui nacque il mito di Einstein, subito dopo le conclusioni del Presidente J. J. Thomson che aveva confessato con sconforto: “nessuno è ancora riuscito a esprimere in termini chiari cosa sia realmente la teoria di Einstein”.

Storie di errori memorabili si concentra sul ruolo edificante degli errori nella scienza, per cui non fa menzione di tanti errori disonesti o tenaci, difesi contro ogni evidenza, spesso compiuti da luminari insospettabili a cui è stato difficile replicare per un po’, e che hanno rallentato lo sviluppo della conoscenza. Anche Newton, tanto per fare un nome a caso, ne ha combinata di striscio qualcuna, tipo ritardare di mezzo secolo lo sviluppo delle lenti acromatiche, elaborando una specie di teorema che “dimostrava” l’impossibilità di costruire un telescopio dotato di tale tecnologia ed evocando un presunto esperimento che avrebbe dovuto fungere da prova. Il “grande misantropo” aveva realizzato il primo telescopio riflettore che funzionava davvero e tanto bastava. Un errore compiuto, pare in malafede, per difendere una grande scoperta: succede anche questo.

Martin dispensa ottimismo e buoni consigli, prova a “educare” il lettore, a rassicurarlo e a invitarlo a guardare “ciò che non va” con sguardo diverso, a fidarsi di chi sbaglia (in buona fede) e da quegli sbagli impara perché imparare è il suo mestiere. Per quello che mi riguarda posso solo aggiungere che fino ad oggi non ho ancora trovato un libro sul tema che abbia mai riportato la citazione perfetta, questa: “se pensavi che la scienza fosse certa, beh, questo è solo un tuo errore” (Richard Feynman, The Character of Physical Law, 1965, pagina 77).