T

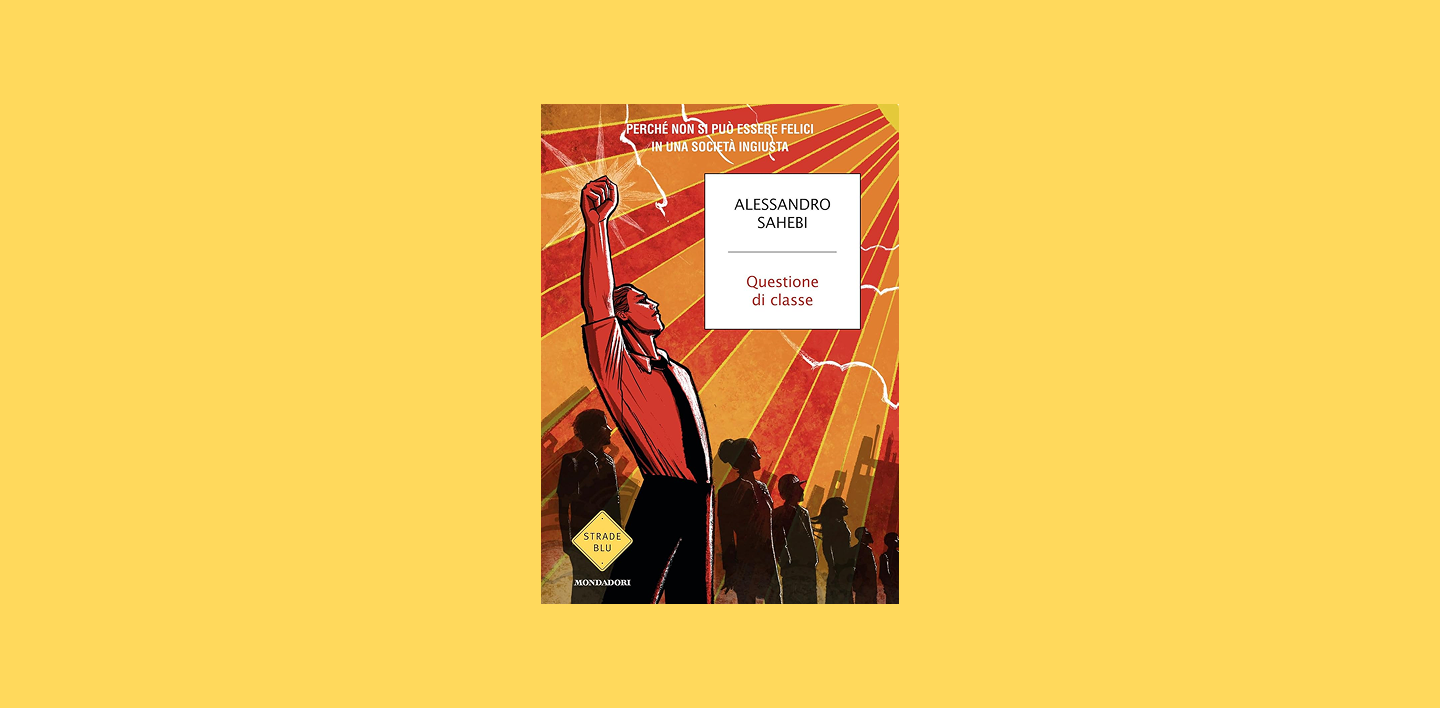

ra una fila di silhouette di donne e uomini rivolti verso un certo sol dell’avvenire, si staglia una figura che emerge in primo piano con il pugno chiuso alzato. Si tratta di un uomo in maniche di camicia e cravatta nera, i capelli laccati indietro. Un impiegato, forse addirittura un quadro, potremmo ipotizzare. Oppure un professionista, magari della comunicazione: proprio come Alessandro Sahebi, giornalista e divulgatore, autore del saggio cui questa illustrazione del collettivo Malleus fa da copertina.

Non è un caso se la copertina di Questione di classe. Perché non si può essere felici in un mondo ingiusto (2025) sceglie un soggetto tanto inconsueto per incarnare la lotta di classe: questa immagine solo apparentemente paradossale è in realtà adattissima per un libro che usa la figura del paradosso come un mantra per illuminare con disarmante chiarezza le contraddizioni del presente. Contraddizioni che hanno aggiornato e approfondito quelle “classiche” del capitalismo, e che Sahebi si propone di indagare allo scopo di farle detonare. “Paradosso”, quindi, ma anche “circolo vizioso” o “meccanismo perverso”, sono termini che ricorrono costantemente nella disamina di Sahebi, che parte da esperienze quotidiane di ordinaria miseria umana contemporanea.

Si va dall’iperlavoro alla sofferenza psichica (ansia e depressione in primis), ma anche (e soprattutto) al costante impoverimento che accompagna la recessione in corso, spesso accettata passivamente perché sembra “non fare notizia”: la povertà moderna, scrive Sahebi, è “invisibile, diffusa, travestita da normalità” fatta di

compromessi silenziosi, di rinunce quotidiane che passano inosservate […] È una condizione che il sistema ci insegna a ignorare o, peggio, a normalizzare. Rimandare una bolletta? “Succede.” Risparmiare sul cibo? “È solo buon senso.” Vivere con la paura di un imprevisto economico? “È la vita.” È una forma di disuguaglianza strutturale che abbiamo imparato a non vedere.

E se non la vediamo è perché, spiega Sahebi, invece di riconoscerla come forma di oppressione, la soggettivazione neoliberale impone di viverla come un fallimento individuale. La prima cosa da fare allora è sgombrare il campo dall’assunzione di responsabilità determinata da “un sistema che deresponsabilizza le strutture collettive, mentre sovraccarica gli individui di senso di colpa e inadeguatezza”, ricordando, come avrebbe fatto Mark Fisher, che “se sei infelice non è colpa tua”.

Il saggio di Sahebi usa la figura del paradosso come un mantra per illuminare con disarmante chiarezza le contraddizioni del presente.

Autoconvincersi che esista un senso in un sistema irrazionale, però,

non è altro che una strategia difensiva. Questo adattamento serve a mascherare la realtà brutale delle disuguaglianze, proteggendo chi vi è immerso dal rischio di un collasso psicologico […]. Chi è privato di risorse materiali e simboliche tend[e] a conformarsi a una visione del mondo che giustifica la propria mancanza di opportunità. È una forma di sopravvivenza psichica che però, paradossalmente, diventa anche una prigione.

Nonostante smascheri questo autoinganno, quella di Sahebi non è un’impresa banalmente razionalista: non cerca di “educare” (né di umiliare, in fondo l’altra faccia della medaglia degli intenti pedagogici) coloro che vi si attaccano con fede disperata pur trovandosi dalla parte dei perdenti nella lotta per la sopravvivenza che lo stesso sistema prevede (fazione che, come si diceva ai tempi di Occupy Wall Street, rappresenta il 99% della popolazione). Diversamente da quanto non abbia saputo fare la sinistra (non solo di centro, purtroppo) negli ultimi decenni, Sahebi si propone di andare ad ascoltarne le necessità, chiedendosi se non ci sia, piuttosto che la necessità di educare queste masse, qualcosa da imparare da loro: chiedendosi insomma quali siano i loro bisogni e se non esistano modi più efficaci per rispondervi che non la soluzione sessista, razzista e autoritaria delle destre. “Il cosiddetto ‘popolo’ che ha votato per Trump o per la Brexit”, scrive, “non è composto da ignoranti che hanno scelto il male, ma da persone che hanno risposto con rabbia e frustrazione a un sistema che li ha sistematicamente ignorati e marginalizzati”.

Contro le accuse di ignoranza, analfabetismo funzionale, razzismo e sessismo come peccati originali intrinsechi da correggere attraverso una fiorente industria di pedagoghi e ortopedici della morale, Sahebi mette alla berlina

l’incapacità dei progressisti di confrontarsi con un esercito di esclusi. Questa distanza fra i cosiddetti «migliori» e le masse ai margini è uno dei drammi centrali del nostro tempo. Ed è un dramma che esplode ciclicamente: nelle urne, nei movimenti cosiddetti populisti, nelle ondate di disillusione e rabbia che continuano a sorprendere chi vive nella bolla della classe media riflessiva.

A più riprese Sahebi difende la razionalità di scelte apparentemente incomprensibili o controproducenti, che si spiegano solo se si osservano le condizioni materiali in cui vengono maturate. E le condizioni materiali attuali non possono che far paura: “Abbiamo il terrore di perdere il lavoro, di non riuscire a pagare un mutuo o un affitto, di vedere peggiorate le nostre condizioni di vita. E siamo dolorosamente consapevoli di essere soli, di dipendere soltanto dalle nostre forze, privati di quei ‘paracadute collettivi’ che un tempo venivano definiti diritti e che oggi, erroneamente, chiamiamo privilegi”. La confusione tra diritti e privilegi, sostiene infatti, finisce col colpevolizzare chi semplicemente gode di condizioni che nulla toglierebbero a nessuno se potessero beneficiarne tutti: “Il pensionato, chi riceve un sussidio, chi è aiutato negli studi, chi eredita la casa della nonna: non sono privilegiati da odiare”.

Sahebi si chiede se, piuttosto che la necessità di educare le masse, non ci sia qualcosa da imparare da loro, chiedendosi quali siano i loro bisogni e se non esistano modi più efficaci per rispondervi che non la soluzione sessista, razzista e autoritaria delle destre.

Accanto al tema del paradosso e del circolo vizioso non mancano termini come “mito” o “illusione”: l’accanimento in difesa di questo sistema, così come la speranza che esso possa essere migliorato o corretto, è sostenuto da una fede irrazionale che la classe dominante ha tutto l’interesse di fomentare. Sahebi allarga infatti man mano il campo dall’esperienza immediata a una serie di altre questioni che trovano nel capitalismo neoliberale se non sempre la causa diretta, una falsa soluzione: si va dal consumismo all’interruzione della mobilità sociale, dall’autosfruttamento al tecnofeudalesimo, dalle privatizzazioni e finanziarizzazioni selvagge al classismo del sistema educativo, dalla solidarietà negativa ai governi tecnici.

La fiducia che troppa sinistra si ostina a riporre in questi ultimi, spiega Sahebi, in fondo risiede nell’ormai acquisita abitudine al dogma nella “meritocrazia”, un modello sociale profondamente antidemocratico che presenta almeno tre punti problematici: il primo è il fatto che il merito non sia mai valutato in un vuoto morale, ma rifletta i bias di una data società. “Nel mondo del lavoro, per esempio, […] una promozione non premia chi ha messo in discussione il sistema, ma chi l’ha accettato senza fare troppe domande”. Il secondo, un vero e proprio spreco di talenti: una serie di capacità restano inespresse in una società che premia esclusivamente la produttività e nella quale solo il benessere ereditato consente di dedicare tempo a meriti non immediatamente valorizzabili. Infine, un sistema meritocratico non può che lasciare inevasa la domanda su cosa fare dei “non meritevoli”. “Dobbiamo punire ulteriormente i ‘perdenti della società’? Dobbiamo fare loro una colpa di non essere adatti al sistema dominante? […] anche l’incapacità più netta dovrebbe concederci il diritto a una vita dignitosa”. Una rivendicazione che Sahebi connette direttamente alla formula marxiana “a ciascuno secondo i suoi bisogni”.

Rispetto a questa grandiosa ambizione, il problema della sinistra progressista è di essersi accontentata. Lo si vede nelle sue battaglie, dalle più triviali, come il bonus psicologo, “ennesima soluzione individualizzata a un problema collettivo” (“Perché non aspiriamo a una società in cui non sia necessario andare dallo psicologo per sopravvivere?”), al modo in cui vota, cercando sempre di arginare il male peggiore e senza mai osare spostare la finestra di Overton. “Questa rassegnazione finisce per essere trasmessa all’elettore”, osserva Sahebi, “che diventa, nei tribunali morali di cui siamo giudici autoeletti, il ‘cattivo votante’”.

Per Sahebi non c’è nulla di “realistico” nella rassegnazione progressista/riformista: al contrario, scrive

il reale è ciò che il “realismo del meno peggio”, mascherato da oggettività, è continuamente costretto a sopprimere. Il realismo può essere dunque una visione distorta che soffoca le alternative di cambiamento, presentandosi come pragmatica, mentre in realtà schiaccia il vero potenziale del reale. Insomma, c’è un “reale-reale” che ha mille possibilità, e un “finto-reale” che desertifica il resto. E il reale, quello vero, ci urla ogni giorno che l’elettorato vota a destra non perché non riconosca le libertà o i diritti delle minoranze, né perché sia imperniato di patriarcato e sfacciatamente ignorante. L’elettorato vota a destra perché ha timore del futuro.

Nei due capitoli conclusivi, Sahebi presenta quello che sembra a tutti gli effetti un programma elettorale, toccando temi come il salario minimo, i limiti di misure di

workfare e sussidi vincolati a merito e prestazioni, la scomparsa del lavoro a causa della nuova rivoluzione tecnologica, l’introduzione di una tassazione progressiva e di reddito di base universale, il cui scopo è “separare il binomio lavoro-reddito” accettando che “una parte della popolazione non lavorerà più nei termini tradizionali, ma che ciò non può tradursi automaticamente in miseria”.

La fiducia che troppa sinistra si ostina a riporre nei governi tecnici, spiega Sahebi, in fondo risiede nell’ormai acquisita abitudine al dogma nella “meritocrazia”, un modello sociale profondamente antidemocratico.

Una soluzione che consentirebbe una vera e propria rivoluzione prospettica, consentendo di sperimentare

un mondo in cui il benessere non sia legato al sacrificio. Per troppo tempo ci hanno insegnato che la dignità si conquista con la fatica, che il dolore è necessario, che il tempo libero è un privilegio. Ma se il futuro ci sta dicendo che il lavoro umano sarà sempre meno essenziale, forse d’ora in poi possiamo smettere di vedere il tempo libero come una minaccia. E iniziare a considerarlo per quello che potrebbe essere: una liberazione.

Antilavorismo a parte, le soluzioni concrete proposte da Sahebi sono piuttosto classiche. Sahebi non ne fa mistero, e lo rivendica anzi con orgoglio: “dovremmo smettere di sognare o aspettare che a qualcuno venga un’idea migliore. L’unica opzione sensata c’è già ed è il socialismo,” che definisce come un modello in cui l’economia è orientata da uno Stato che incarna la collettività in vista delle sue necessità: “Ciò significa abbandonare l’ossessione per il prodotto interno lordo a favore del benessere dei cittadini e della loro felicità; significa anche che, se un singolo individuo accumula una ricchezza tale da diventare pericoloso per la collettività, lo Stato può e deve imporne il ridimensionamento”. A chi potrebbe avanzare timori riguardo a questo accentramento dirigenziale, Sahebi fa giustamente notare come esso sia già in atto anche nel nostro modello capitalista, solo che non nelle mani di chi rappresenta la collettività ma solo il proprio interesse privato.

Su questa linea Sahebi invoca organizzazione, e un ritorno alla struttura del partito, contro lo spontaneismo e il movimentismo che, apparentemente radicali, si sono rivelati molto allineati su un idealismo buono anche per il Partito democratico. Il giudizio decisamente ingeneroso sul Sessantotto è forse uno dei punti che maggiormente tradisce la distanza di Sahebi dai gusti e dai tic dei circoli della “theory”. Del resto, nei suoi cinque capitoli, con una chiarezza argomentativa che solo di rado scade nella semplificazione, Sahebi getta le basi per un sano populismo di sinistra, ben fondato sul materialismo e molto distante dalle speculazioni (troppo spesso astrattamente etiche) su cui si è avviluppata (e spaccata) la sinistra negli ultimi decenni.

Non sempre riesce però a sottrarsi alla tentazione di schierarsi, condannando ad esempio, pur con tutti i caveat del caso, il consumo di droghe, il sex work e la gestazione per altri (GPA). Spiace, pur trattandosi a parere di chi scrive dell’unico limite di un saggio necessario e prezioso, perché un metodo materialista applicato rigorosamente pretende che certe questioni legate alla sfera personale (ben diversa dalla “proprietà privata”) restino a discrezione dell’autodeterminazione delle persone. Il compito politico è quello di fare in modo che le condizioni materiali consentano davvero di scegliere in modo autodeterminato: il sex work e la GPA non dovrebbero essere determinate da necessità economica, così come le droghe non dovrebbero essere l’unica via di fuga da una realtà intollerabile. Sperare di poter elaborare norme di condotta universali su tematiche così soggettive, però, è non solo un po’ illusorio, ma anche in contraddizione con quanto si continua, sensatamente, a ribadire nel libro, e cioè che la questione materiale è quella dirimente. In condizioni materiali mutate, alcuni di quelli che Sahebi identifica come problemi etici su cui la collettività è chiamata a deliberare per tutti smetterebbero di essere tali, mentre la discussione contemporanea al riguardo non si rivelerebbe altro che l’ennesima culture war, nella quale Sahebi rischia di passare per vetero o moralista, a discapito della potenza del suo messaggio.

Sahebi getta le basi per un sano populismo di sinistra, ben fondato sul materialismo e molto distante dalle speculazioni (troppo spesso astrattamente etiche) su cui si è avviluppata (e spaccata) la sinistra negli ultimi decenni.

Sahebi ha ragione nel sostenere che sia un compito collettivo, e non una mera questione di semplici decisioni individuali, quello di “riflettere di fronte agli abusi del mercato”, ma è su questa dicotomia che ha senso insistere: quella tra gli interessi della classe lavoratrice, che possono includere anche l’autoderminazione su questioni personali, e gli interessi del capitale. Insistere cioè sul fatto che il capitalismo comporta un impoverimento delle nostre vite, mentre l’alternativa socialista consente “l’affermazione dell’Io nella sua dimensione più piena, che comprende anche la sua vita nella collettività”.