È

il 19 aprile del 1943 quando Albert Hofmann, chimico svizzero della Sandoz, assume volontariamente 250 microgrammi di LSD-25, sostanza da lui sintetizzata. L’aveva già testata involontariamente pochi giorni prima, in quantità minime, percependo effetti inattesi. Quel giorno decide di replicare in modo più sistematico: in laboratorio, nel pomeriggio, ingerisce la sostanza e poco più tardi torna a casa in bicicletta, dopo aver chiesto a un assistente di accompagnarlo. Quel giorno passerà alla storia come il Bicycle day, e segna la nascita del primo viaggio psichedelico documentato con rigore scientifico nell’era contemporanea.

Da quel momento prende forma una tradizione ibrida ‒ a tratti scientifica, a tratti letteraria, a tratti mistica ‒ di autosperimentatori che usano su di sé sostanze psicoattive per esplorare la coscienza. Aldous Huxley assume mescalina nel 1953 sotto la supervisione del medico Humphry Osmond e traduce quell’esperienza in Le porte della percezione (1954), un libro che influenzerà generazioni e che modificherà il lessico visionario del Novecento. Timothy Leary, da psicologo ad Harvard, diventa promotore della psilocibina come chiave per la liberazione dell’individuo e la decostruzione delle strutture sociali. Hunter S. Thompson ne fa uno strumento gonzo per raccontare il collasso della controcultura americana. Nel loro PIHKAL (Phenethylamines I Have Known And Loved), i coniugi Shulgin ‒ Alexander, chimico di formazione, e Ann, terapeuta e scrittrice ‒ sperimentano centinaia di molecole, annotandone gli effetti psichici, corporei e relazionali.

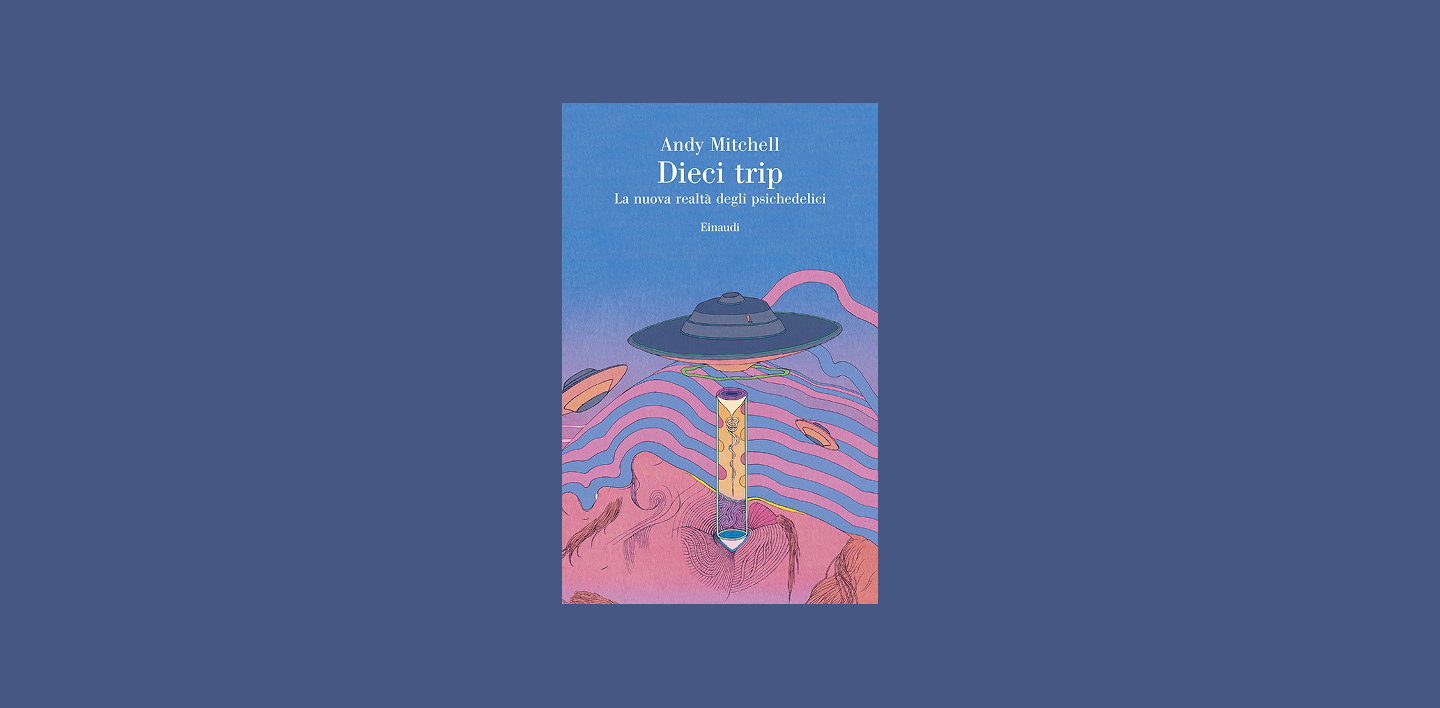

Dieci trip di Andy Mitchell (2025; ed. orig. 2023) si inserisce in questa genealogia, spostando l’attenzione dalle epifanie interiori a ciò che rende un’esperienza psichedelica davvero terapeutica: il contesto, le relazioni, la cornice in cui avviene. Mitchell, neuropsicologo clinico britannico, decide di attraversare dieci esperienze con dieci sostanze diverse ‒ psilocibina, MDMA, ayahuasca, ketamina, ibogaina, tra le altre ‒ in altrettanti setting: dai laboratori universitari ai soggiorni terapeutici, dalle cliniche private alla cucina di casa di amici. Al momento di scriverlo, Mitchell è astemio e non fa uso di sostanze da vent’anni, perciò è un neofita degli psichedelici. Prende in cura soggetti con traumi cerebrali o affetti da malattie neurologiche e ha una lunga esperienza di disturbi mentali e dipendenze. Mentre attraversa un periodo di sofferenza segnato da perdite e malattie famigliari, riceve l’invito a partecipare a una cerimonia di ayahuasca, guidata da un’ayahuascara nel Big Sur. Mitchell accetta. L’esperienza che ne segue ‒ potente, perturbante, intensamente emotiva – è il catalizzatore che da forma all’intero progetto.

Mi è sembrato che tutta la mia vita fosse divisa a metà da questa esperienza. La meraviglia era pari soltanto al terrore, la circolarità alla precisione. Superava di diversi ordini di grandezza qualsiasi cosa avessi immaginato. […] Allo stesso tempo mi sembrava incontrovertibilmente mia, modellata per adattarsi al mio “set”. Ha trasformato il mio rapporto con il mio defunto padre, permettendomi di dirgli quello che era rimasto taciuto e di guarire una distanza che nella vita vera era stata inaccessibile. Mi ha anche consentito, dopo due anni pieni di dolore, di capire una cosa nuova della malattia di mia figlia, una specie di kōan pronunciato dall’“Universo” (era la California) secondo cui più cercavo di aiutarla più lei peggiorava. Così è stato piantato il seme che poi è diventato questo libro.

Dieci trip non si classifica facilmente. Non è un memoir, ma parte da un’esperienza personale. Non è un saggio scientifico, ma discute studi e trial clinici. Non è un reportage, ma si muove sul campo. Mitchell usa la prima persona per esplorare cosa accade durante il

trip, con lo sguardo di un clinico che conosce bene potenzialità e limiti delle terapie. Il tono è sobrio, spesso ironico, e soprattutto privo di retorica. L’autore non cerca di convincere nessuno, e forse per questo convince di più.

Dieci trip si inserisce in una tradizione ibrida di autosperimentatori che usano su di sé sostanze psicoattive per esplorare la coscienza, focalizzandosi su ciò che rende un’esperienza psichedelica davvero terapeutica: il contesto, le relazioni, la cornice in cui avviene.

Il libro dialoga apertamente con il bestseller

Come cambiare la tua mente (2018), di Michael Pollan – altro autosperimentatore ‒ che ha contribuito a riabilitare l’uso degli psichedelici nel discorso pubblico.

Dieci trip si propone come un “aggiornamento del dibattito cinque anni dopo, nonché una risposta ad alcune delle sue ortodossie, compresa una dose extra di sfrenatezza”.

Negli ultimi quindici anni, gli psichedelici sono passati dall’essere sostanze associate alla controcultura a diventare oggetti di ricerca clinica, brevetti industriali e investimenti biotech. Questo panorama include anche molecole come ketamina e MDMA che, pur non essendo propriamente psichedeliche, trovano spazio nei protocolli terapeutici e che rientrano a pieno titolo nel cosiddetto “rinascimento psichedelico”. Un ventaglio di sostanze la cui riabilitazione si è costruita lungo assi convergenti – neuroscienze, crisi globale della salute mentale, storytelling terapeutico – fino a delineare una nuova stagione che, a differenza di quella visionaria degli anni Sessanta, si presenta come razionale, sicura e misurabile, promettendo effetti rapidi attraverso strumenti di cura innovativi. Il linguaggio è cambiato: al posto dei mistici, i medici. Al posto degli psiconauti, i ricercatori. Al posto delle utopie, gli schemi terapeutici.

Entro il 2028, il mercato statunitense dei soli funghi psichedelici potrebbe valere 6,4 miliardi di dollari, pari a quello degli omogeneizzati per neonati.

Mitchell sottolinea il pericolo di una riduzione mercantile dell’esperienza, che rischia di svuotarla della sua portata esistenziale. La corsa ai brevetti, la standardizzazione dei protocolli, l’influsso del capitale sul disegno delle terapie: tutto ciò rischia di appiattire una pratica profonda in un servizio vendibile. Aziende come Compass Pathways o Mindset Pharma puntano a brevettare non solo molecole, ma anche esperienze. Ex dirigenti di Wall Street gestiscono fondi d’investimento dedicati agli psichedelici. Alcune organizzazioni storiche bussano a investitori privati o lanciano aste NFT per finanziare la ricerca. Entro il 2028, il mercato statunitense dei soli funghi magici potrebbe valere 6,4 miliardi di dollari, pari a quello degli omogeneizzati per neonati e dieci volte quello delle M&M’s. Il rischio, secondo Mitchell, è quello di una “Disneyland medico-spirituale”: un sistema che promette guarigione, ma vende format.

Quanto all’uso terapeutico, l’autore mantiene un approccio equilibrato. Da un lato riconosce il potenziale rivoluzionario di queste sostanze: gli studi pionieristici su LSD, psilocibina e MDMA nel trattamento di ansia, depressione e disturbi post-traumatici aprono possibilità inedite dove la psichiatria convenzionale è spesso in stallo. Ma non si accoda ad alcun entusiasmo acritico. Mitchell avverte che introdurre sostanze così potenti nella relazione terapeutica amplifica inevitabilmente la vulnerabilità del paziente. Richiama episodi controversi come quelli raccontati nel podcast del New York Magazine Power Trip, tra cui i dibattiti interni a MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies), no profit statunitense fondata per sostenere la ricerca clinica e la regolamentazione dell’impiego terapeutico di diverse sostanze psichedeliche, dove sono emersi casi di abuso in contesti presentati come sicuri e controllati.

Mitchell osserva inoltre che la maggior parte delle sperimentazioni cliniche sono ancora in fase preliminare, che molti dati vengono comunicati in modo parziale o enfatizzato, e – soprattutto ‒ che manca una comprensione sistemica di come queste sostanze funzionino davvero. Per lui, gli psichedelici sono reagenti culturali: a contare non sono solo le molecole, ma anche lo spazio fisico, le parole della guida, le aspettative, la rete di relazioni. In questo scenario, Dieci trip testa quindi un’ipotesi di fondo: gli psichedelici sono come l’acqua, prendono la forma del contenitore.

L’acqua ‒ cioè il viaggio ‒ continua a cambiare forma, animando le nostre vite in modi insondabili che comprendono tutto quello che siamo, che è molto più di quello che sappiamo. La stessa sostanza può diventare medicina o veleno, illuminazione o confusione, a seconda del contesto che la ospita.

È questo il contributo più prezioso del libro, l’analisi di quello che per Mitchell è una sorta di ecosistema dell’esperienza: tutti gli elementi che, insieme, determinano se un viaggio psichedelico sarà terapeutico o dannoso. La letteratura scientifica si concentra tradizionalmente su

set e

setting ‒ la disposizione mentale di chi assume la sostanza e l’ambiente fisico in cui avviene l’esperienza. Ma la mappa tracciata da Mitchell è più complessa. Nella cerimonia di ayahuasca della Chiesa di Sonqo, per esempio, Mitchell scopre come gli icaros ‒ antichi canti sciamanici della tradizione amazzonica ‒ siano il vero e proprio sistema nervoso del

trip. Ogni melodia apre una porta emotiva specifica: un canto può portare verso l’introspezione, un altro verso la liberazione del dolore, un terzo verso la connessione con gli altri partecipanti. La musica si deposita letteralmente nel corpo di chi la ascolta, diventando parte dell’esperienza tanto quanto la sostanza chimica. Quello che Mitchell comprende è che nulla, in questi contesti, accade in isolamento. L’ayahuasca non agisce su un individuo astratto, ma su una persona inserita in una rete di legami, suoni, gesti, significati condivisi. L’esperienza è relazionale e collettiva, dall’inizio alla fine.

Per Mitchell, gli psichedelici sono reagenti culturali: non contano solo le molecole, ma anche lo spazio fisico, le parole della guida, le aspettative, la rete di relazioni. Non agiscono su individualità astratte, ma su persone inserite in una rete di legami, suoni, gesti, significati condivisi.

Questa stessa logica, per quanto traslata, vale anche nei contesti clinici. Quando Mitchell partecipa a una sperimentazione con MDMA per il trattamento del disturbo post-traumatico da stress, intuisce che la sostanza è solo la punta dell’iceberg. L’MDMA ha una ben documentata capacità di disattivare l’ipervigilanza e facilitare l’accesso a memorie traumatiche senza il consueto carico d’angoscia. Ma perché questo avvenga, serve una struttura terapeutica ampia e solida. Settimane di preparazione psicologica precedono l’assunzione: esercizi di consapevolezza corporea, colloqui per costruire fiducia, tecniche per regolare l’ansia. Durante la sessione, due facilitatori restano presenti per otto ore, pronti a sostenere ogni fase. E dopo, ha luogo l’integrazione, con incontri per elaborare quanto emerso. Resta un ma: “com’è possibile costringere un’esperienza tanto potente, peculiare e ineffabile nei confini di un test clinico o di un manuale terapeutico, figurarsi quelli di una clinica affollata?”.

Stiamo vivendo un momento in cui le pratiche psichedeliche rientrano nella cultura occidentale dopo decenni di rimozione. E proprio perché mancava un’eredità diretta, oggi non esistono rituali davvero condivisi o strutture solide, li stiamo costruendo mentre li pratichiamo. Le tradizioni autentiche, quelle capaci di restituire misura e responsabilità, si stratificano attraverso generazioni, nutrendosi di errori e di saggezza accumulata nel tempo. Le culture indigene ce lo ricordano con una semplicità disarmante: la relazione con le piante sacre nasce dal rispetto dei loro tempi e delle loro regole, non dalla nostra fretta di guarigione. Ecco perché, secondo Mitchell, prima di inventare nuove linee guida, avremmo bisogno di riscoprire linguaggi che già possediamo, e di trattare l’esperienza psichedelica come un connubio tra arte e scienza, per orientarci e creare anticorpi naturali contro gli hype del momento.

Mi domando davvero cosa gli psichedelici possano insegnarci che in un modo o nell’altro non conosciamo già – collettivamente, inconsciamente – grazie all’arte. Che conosciamo e abbiamo dimenticato, che conosciamo e non possiamo recuperare in un altro modo. Mi chiedo se l’apprendimento non possa funzionare al contrario: se il Rinascimento Psichedelico, di cui finora in Occidente si è appropriata la scienza clinica, non possa insegnare a sé stesso l’arte e l’estetica – oltre alla storia, alla cultura e al resto delle scienze umanistiche – e trattare il trip non come un esperimento o una terapia ma come una poesia, una pièce teatrale, un sogno. A essere diversi sono il modo in cui gli psichedelici ci portano alla conoscenza e la sensazione di conoscere che danno, perché per quelle poche ore ciascuno di noi si trasforma in poesia.

Dieci trip propone, quindi, un approccio che richiede pazienza e capacità di tenere insieme elementi apparentemente inconciliabili: rigore e apertura, scienza e spiritualità, speranza e prudenza. Se oggi, ogni sostanza ha l’urgenza di essere miracolosa o letale, e ogni terapia deve funzionare subito, Mitchell compie un gesto controcorrente: chiede di rallentare, di restare nell’incertezza, di accettare che l’esperienza psichedelica non possa essere interamente contenuta in una narrazione unica, né ridotta a protocollo. Non è poco, in un tempo che predilige l’immediatezza alla complessità.