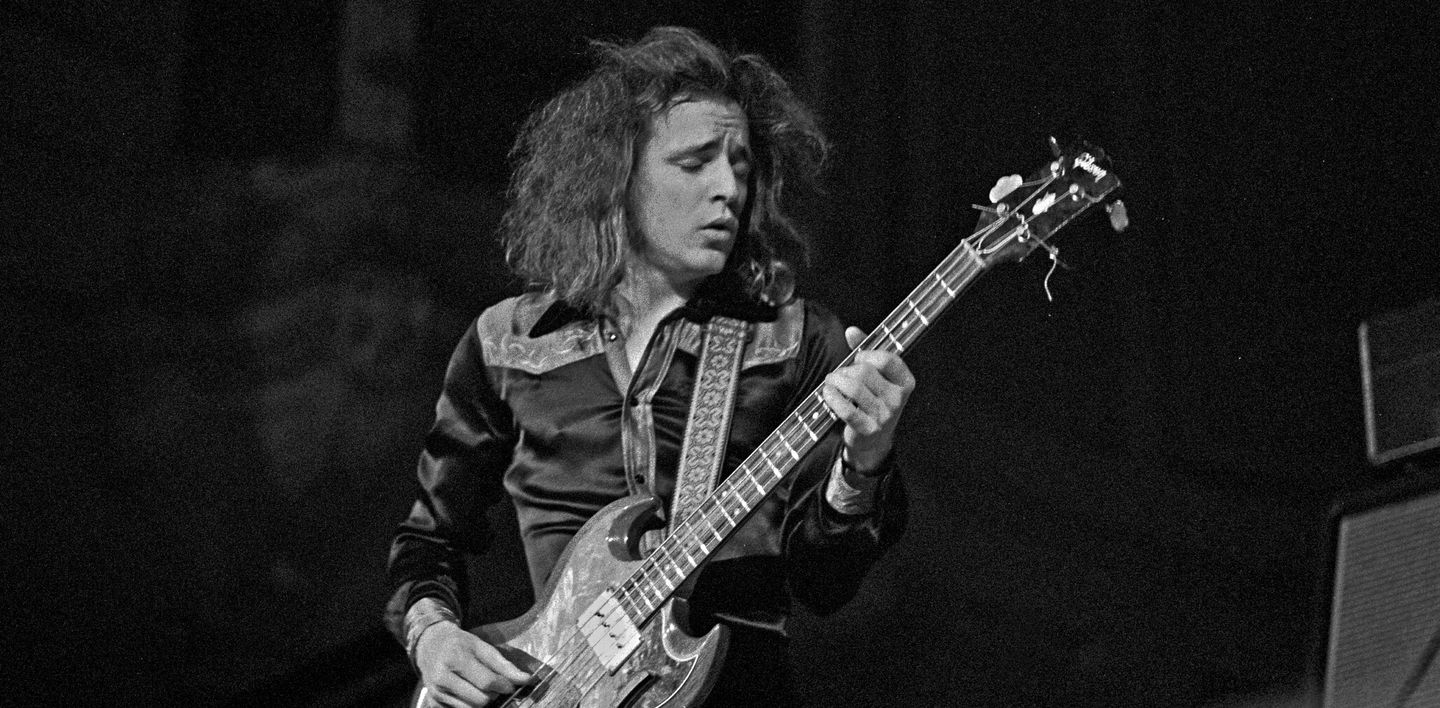

I nutile dire che fosse un eccellente bassista. Senza stilare classifiche approssimative, Jack Bruce è stato semplicemente tra i bassisti più importanti della storia della musica. Ha ispirato milioni di persone. I suoi giri di basso resteranno per sempre fonte di ispirazione per chiunque tenti di approcciarsi a quello strumento così ritmico, ma anche così melodico. “Era un grande musicista e compositore, e una fonte di enorme ispirazione per me”, ha scritto il suo ex compagno dei Cream, Eric Clapton, in ricordo di Jack Bruce. Questa frase di Clapton – notoriamente parsimonioso di elogi – racchiude già l’essenza di Jack Bruce: un bassista incredibile, e, al contempo, pilastro creativo spesso nascosto dietro le quinte. Roger Waters, fondatore dei Pink Floyd, lo ha definito “probabilmente il bassista musicalmente più dotato di sempre”. Tony Iommi dei Black Sabbath, ha detto che “è stato un eroe per molti”. Alcuni tra i bassisti più virtuosi del rock si sono ispirati a lui: Geddy Lee, Sting, Geezer Butler, Flea, Billy Sheehan, Jack Cassidy, solo per citarne alcuni. Per quale motivo?

Perché Jack Bruce ha ridefinito il ruolo del basso elettrico nel rock, trasformandolo da semplice sostegno ritmico a voce solista e melodica. La sua peculiarità più evidente era l’uso del basso come strumento indipendente, con linee fluide, spesso in contrappunto alla voce o alla chitarra. Non si limitava a seguire gli accordi: li ampliava, li complicava, spesso introducendo note di passaggio cromatiche o scelte armoniche audaci che lo avvicinavano più al jazz che al blues-rock canonico. Bruce proveniva da una formazione classica (aveva studiato violoncello) e jazzistica, e questo influenzava sia il suo tocco – molto articolato e dinamico – sia il suo senso dell’armonia. Nei Cream, ad esempio, distorceva con un fuzz pieno e saturo, che gli permetteva di occupare frequenze più alte e di emergere anche in un contesto di power trio, senza mai perdere precisione o musicalità.

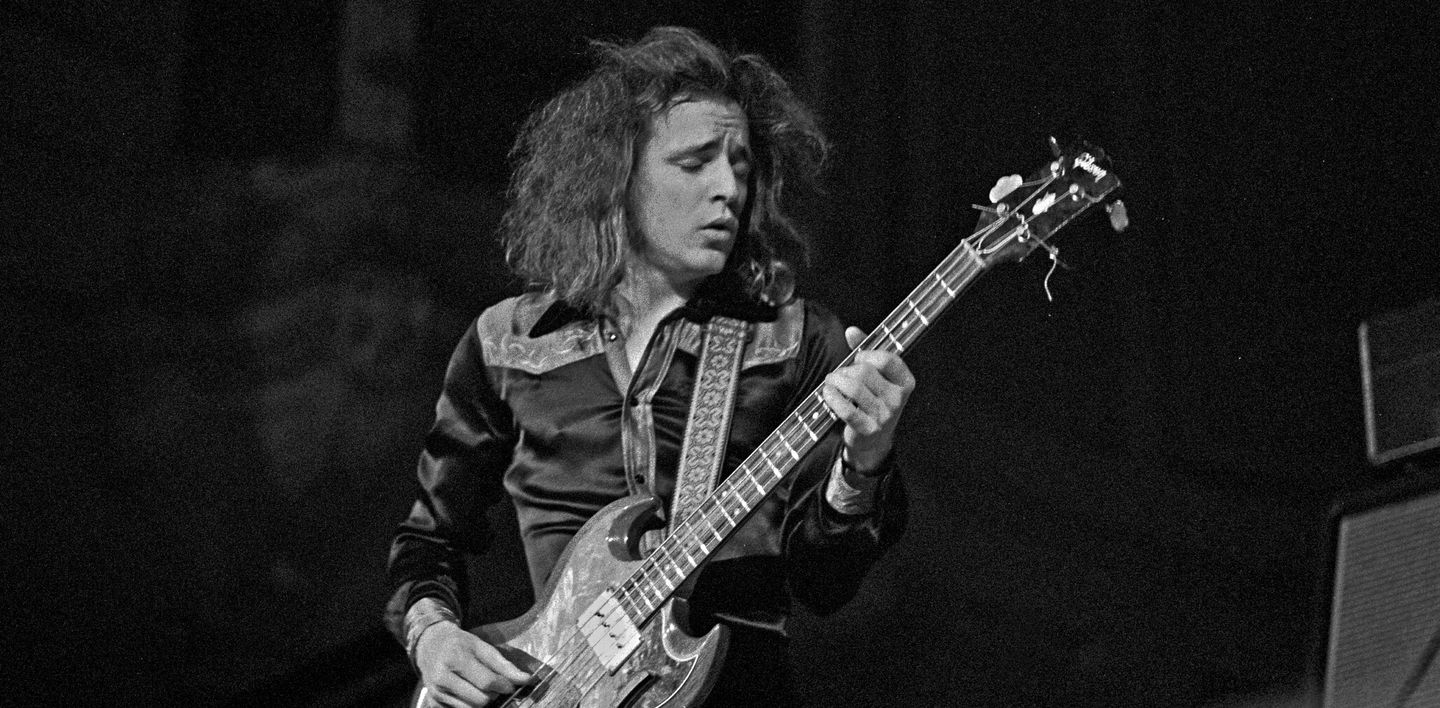

Il suo basso non accompagna: improvvisa, reagisce quasi, e spesso guida. Essendo anche un ottimo cantante, riusciva a cantare su linee intricate e sincopate, cosa rarissima tra i bassisti. Ma forse la sua dote più sottovalutata era il senso della forma: anche nei pezzi più liberi, Bruce costruiva sempre un discorso compiuto, con un inizio, uno sviluppo e una fine, quasi come se scrivesse melodie parallele alla voce. In “Politician” (Wheels of Fire, con i Cream, 1968) il basso è al centro del pezzo: non si limita a sostenere l’armonia, ma la spezza e ricompone con continui anticipi, ritardi e variazioni. Ogni strofa presenta piccoli spostamenti ritmici e melodici, che danno l’idea di un discorso in evoluzione, non ripetitivo. Nella sua carriera solista, questa caratteristica viene ancor più approfondita. “Smiles and Grins” (Harmony Row, 1971) si profonde in otto minuti in cui il basso assume un ruolo strutturale, alternando riff, pause e armonizzazioni. Bruce modula, varia, riprende temi come in una composizione da camera, il tutto attraverso uno sviluppo coerente, persino architettonico. In “Pieces of Mind” (Out of the Storm, 1974) il basso lavora in dialettica col piano, disegnando una linea tesa, frammentata, che solo a tratti si scontra con l’armonia. Un perfetto esempio di come costruire frasi aperte e narrative, e non meri accompagnamenti. Eppure, anche se sembra assurdo, limitarsi al suo lavoro al basso significherebbe sminuire la sua figura: Jack Bruce ha scritto grandissime canzoni, rivelandosi un autore di rara versatilità.

Jack Bruce ha ridefinito il ruolo del basso elettrico nel rock, trasformandolo da semplice sostegno ritmico a voce solista e melodica. La sua peculiarità più evidente era l’uso del basso come strumento indipendente, con linee fluide, spesso in contrappunto alla voce o alla chitarra.

Anche all’apice del successo con i Cream, non si adagiò mai sugli allori. Anzi, la sua curiosità musicale lo portò a spingersi oltre i confini del rock. Nei pochi anni di attività della band, infuse nei brani elementi di jazz e improvvisazione, influenze psichedeliche e persino spunti di musica colta. Questa apertura mentale gettò le basi di tutta la sua carriera successiva: “i Cream suonavano blues-rock e rock jazzato”, ricordò Bruce, “io ho sempre pensato al gruppo quasi come a una band jazz, solo che non l’abbiamo mai detto a Eric”. La battuta tradisce la verità di fondo: Bruce portò nel rock la mentalità libera del jazzista. Non sorprende quindi che, scioltisi i Cream nel 1968, preferisca intraprendere strade musicali molto diverse.

Il suo primo album solista, Songs for a Tailor (1969), spiazzò chi si aspettava un’altra “Sunshine”: niente power trio o lunghe jam, ma canzoni raffinate, dagli arrangiamenti sofisticati e quasi impossibili da etichettare. Tutti i brani furono scritti da Bruce insieme a Pete Brown, e mescolavano Canterbury, venature prog, jazz, accenni folk e barlumi di musica classica. Per alcuni addirittura troppo eclettico; sicuramente un po’ acerbo nel complesso. Eppure basta ascoltare “Theme for an Imaginary Western”, probabilmente una delle canzoni più belle di sempre, per capire che il tentativo non era quello di stupire con l’eclettismo, ma di scrivere una canzone che avesse il respiro di un paesaggio interiore. È infatti un brano che sembra esistere fuori dal tempo: lirico, dolente, epico, eppure contenuto, con cambi di accordo mai prevedibili, e la voce di Jack – piena, vibrante, malinconica – attraversa tutto con un’intensità che fa pensare più a Mahler che al rock. È un altro di quei brani in cui emerge, tra le altre cose, la sua genialità al basso, nel quale costruisce una melodia indipendente dal basso, che si muove sotto la voce come una seconda linea narrativa. Non c’è nulla di virtuosistico: tutto è fatto per accompagnare la drammaticità della canzone, con un senso del pathos che richiama davvero il lied classico.

Anche all’apice del successo con i Cream, non si adagiò mai sugli allori. Anzi, la sua curiosità musicale lo portò a spingersi oltre i confini del rock. Nei pochi anni di attività della band, infuse nei brani elementi di jazz e improvvisazione, influenze psichedeliche e persino spunti di musica colta.

Negli anni Settanta Bruce continuò a seguire il suo istinto musicale eclettico. Harmony Row (1971), il suo terzo album solista, spinse ancora più in là la ricerca artistica: un’opera intimista, quasi cameristica nel suo intreccio di pianoforte, basso e batteria, lontana anni luce dal blues-rock mainstream. Si apre con “Can You Follow?”, una ballata brevissima, appena un minuto e mezzo, costruita quasi solo su voce e pianoforte, con un arrangiamento essenziale e malinconico. Il titolo stesso – una domanda semplice, “Can you follow?” – dà il tono alla canzone: un invito fragile, esitante, sembra parlare del bisogno di connessione, della paura di restare soli, della difficoltà di comunicare qualcosa di vero. La voce di Bruce è calda, tremolante, vulnerabile; non c’è virtuosismo, ma un’intensità quasi struggente. Molti fan la considerano una delle sue canzoni più emozionanti, anche perché arriva dopo un periodo difficile della sua vita (problemi di salute, depressione, isolamento, molta droga e molto alcool). È come se Bruce, da solo al piano, chiedesse a chi ascolta: “Puoi seguirmi in questo stato d’animo?”.

Segue “Escape to the Royal Wood (On Ice)”, uno dei brani più ermetici della collaborazione tra Bruce e i testi di Pete Brown. Il titolo stesso – “ Fuga nel bosco reale (sul ghiaccio)” – è una metafora ambigua, dal sapore mitico. Potrebbe alludere a una fuga dalla civiltà verso un altrove primitivo o onirico, ma “on ice” suggerisce qualcosa di instabile, fragile, a rischio di rompersi. L’immaginario è ricchissimo: si passa da elementi naturali a visioni urbane, da riflessioni metafisiche a dettagli concreti, con un tono insieme epico e intimo. Il disco prosegue con splendidi intermezzi con voce e piano (“There’s a Forest”), sfuriate quasi prog (“Smiles and Grins”) e ballate nostalgiche, ai limiti del cinematico, come nel caso di “Folk Song”.

La critica britannica gridò al capolavoro – Melody Maker uscì con il titolo “Il genio di Jack” nelle recensioni – e ancora oggi molti fan lo indicano come l’album più bello di Bruce. Eppure Harmony Row, a cui l’artista era personalmente legatissimo, fallì nelle classifiche e rimase un cult per pochi intenditori. Accadde lo stesso con il successivo, e altrettanto bello, Out of the Storm (1974). In realtà questo divario tra acclamazione artistica e successo commerciale fu un leitmotiv della carriera di Bruce. Dopo lo scioglimento dei Cream, infatti, non riuscì a tradurre la fama iniziale in uno status da rockstar universale. Mentre Clapton riempiva arene, Bruce pubblicava dischi innovativi che però vendevano ogni volta meno del precedente, faticando spesso a trovare supporto dall’industria musicale. Parte della colpa fu di manager e discografici poco lungimiranti, ma in gioco c’era sicuramente anche la personalità controcorrente di Bruce.

Lui stesso ammise di aver commesso errori e di non essere “uno facile” nel music business. Schivo, testardo e perfezionista, preferiva seguire la propria strada piuttosto che le mode, pagando questa integrità con un relativo isolamento dal grande pubblico. Era, in fondo, un bassista ammirato dai colleghi, un professionista instancabile, sempre alla ricerca della perfezione e mai del tutto soddisfatto, poco incline ai compromessi richiesti dal mercato. Solo per capire la caratura, suonò con alcuni tra i più grandi, tra cui Jimi Hendrix, Kip Hanrahan (con il quale produsse alcuni dei suoi dischi più belli), John McLaughlin, John Mayall, Carla Bley, Tony Williams, Lou Reed (suonando in quasi tutti i brani dell’iconico Berlin), Billy Cobham, Soft Machine, Frank Zappa (è suo il basso magmatico nell’incendiaria “Apostrophe’”), Jaco Pastorius, Joe Bonamassa e molti, molti altri.

Mentre Clapton riempiva arene, Bruce pubblicava dischi innovativi che però vendevano ogni volta meno del precedente, faticando spesso a trovare supporto dall’industria musicale.

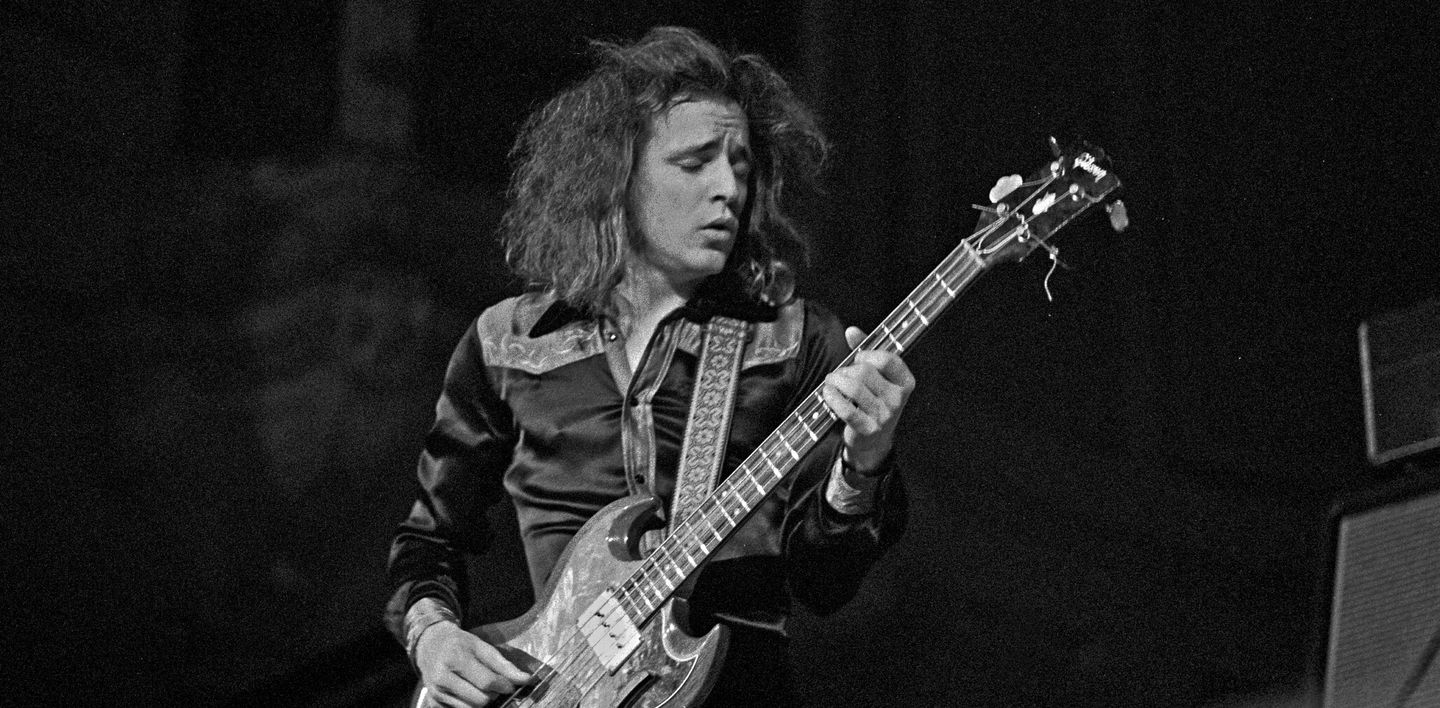

Anche in mezzo a così tante esplorazioni, Bruce non perse mai di vista la canzone. Al contrario, anche nei brani più complessi cercava la melodia memorabile e l’emozione sincera. Il suo perfezionismo era al servizio dell’espressione artistica, e uno degli strumenti principali di questa espressione fu la sua voce potente e vibrante; in un’epoca in cui molti bassisti lasciavano ad altri il ruolo di cantante, Jack Bruce sfoderò un talento vocale pari al suo virtuosismo strumentale. La sua voce aveva radici nel blues ma formazione nel canto classico: un timbro tenorile capace di salire in acuto con intensità soul e al tempo stesso di piegarsi a sfumature delicate. E avere una voce del genere aiuta molto a scrivere canzoni memorabili: pensiamo a gruppi come Procol Harum e The Moody Blues, che osavano sperimentare, ma restavano saldissimi alla solidità della forma canzone.

Queste caratteristiche apparivano già in alcuni brani creamiani come “White Room”, che devono molto della loro forza emotiva all’interpretazione vocale di Bruce, drammatica e insieme raffinata. “Aveva una voce incredibile, unica” ha ricordato il suo amico e collega paroliere Pete Brown, sottolineando come Jack sapesse passare da toni graffianti a passaggi dolcissimi con una naturalezza disarmante. In effetti, riascoltando oggi le sue performance, colpisce la modernità del suo cantato: Bruce poteva essere aggressivo senza mai perdere il controllo tecnico, e allo stesso tempo comunicare vulnerabilità. Questo è facilmente riscontrabile nella splendida tripletta iniziale di Out of the Storm (l’insistente basso di “Pieces of Mind”; la gemma nostalgica “Golden Days”, che insegna su come trattenere dentro di sé i ricordi più felici, trasformandoli in guida interiore, attraverso cori e melodie d’altri tempi; la solenne psichedelia di “Running Trough Our Hands”), un quarto d’ora di magia melodica. Accordi pianistici sinistramente romantici, arpeggi che provengono dalle più sperdute vallate del Suffolk e la sua voce, che quasi fanno dimenticare il bassista eccezionale che è per evocare un polistrumentista completo al servizio della canzone.

La capacità di scrittura di Jack Bruce non era di certo limitata ai crismi degli anni Sessanta e Settanta. Adattabilissima ogni volta al suo contesto storico, ma mai penetrata dalla moda. Un disco come il raffinatissimo I’ve Always Wanted to Do This (1980) lo avrebbe potuto scrivere Peter Gabriel, con i suoi ritornelli quasi funk e la sua produzione pomp da arena. Eppure neanche gli Ottanta lo portarono al successo, tanto che quasi per una decina d’anni non pubblicò i suoi album con major. L’industria lo voleva a fare bizzarie al basso con qualche chitarrista energico, sulla scia dei Cream. Non che lui si tirasse indietro, il Bruce “da circo”, il bassista leggendario da piazzare accanto a una chitarra ruggente, restava forse l’unico modo per fare soldi in una carriera che aveva aspettative da rockstar, ma il conto in banca non troppo più alto di quello di un tournista.

La sua voce aveva radici nel blues ma formazione nel canto classico: un timbro tenorile capace di salire in acuto con intensità soul e al tempo stesso di piegarsi a sfumature delicate.

Jack Bruce, quindi, non si tirò mai indietro dall’accontentare questa esigenza dell’industria discografica. Fece quello per tutta la sua carriera, ma anche più o meno il contrario. I suoi dischi solisti sono abbastanza anarchici e riflettono le sue idiosincrasie. L’esempio eclatante è rappresentato da Automatic (1983), gemma synth-pop in cui il nostro si cimenta con il Fairlight, senza l’ausilio di altri musicisti. Il risultato è un capolavoro sconosciuto. Solo per il mercato tedesco, prodotto dalla Intercord. Bruce scopre i sintetizzatori e la loro incredibile potenzialità. Dirà di questo strumento: “Ero affascinato da quella cosa – era una macchina delle meraviglie che poteva fare tutto. Potevi avere un’intera orchestra, suoni strani.” Infatti Automatic inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi One Man And His Box. Anche qui, Bruce non decide di prodigarsi in dionisiaci smanopolamenti sperimentali, ma di costruire canzoni vere e proprie, con una struttura geometrica. Ne esce un album almeno musicalmente variegato, e sintomatico del periodo nero che stava vivendo – in passato era stato dipendente dall’eroina e da altre sostanze. “Travelling Child” e “New World” (soprattutto), sono due brani che fanno piangere. Pop perfetto.

In un mondo musicale sempre più segmentato per generi, la figura di Jack Bruce – musicista senza frontiere, autore sofisticato e anima inquieta – risplende come quella di un autentico innovatore.

Quando si parla di Jack Bruce, tutti pensano al bassista, uno dei più grandi di sempre. È giusto, ma io, personalmente, penso anche ad altre cose. Oltre a quelle già citate, penso a canzoni come “Into the Storm”, “Without a Word”, “Lost Inside a Song”, “Mickey the Fiddler”, “Jet Set Jewel”, “Waiting on a Word”, “Kelly’s Blues” e tante, tante altre. In un mondo musicale sempre più segmentato per generi, la figura di Jack Bruce – musicista senza frontiere, autore sofisticato e anima inquieta – risplende come quella di un autentico innovatore. Riascoltarlo significa non solo rendere omaggio a uno dei grandi del rock, ma anche riscoprire canzoni di straordinaria modernità, in bilico perfetto tra intelletto e cuore.