P

artiamo da qui: “Vivono, indifesi sotto la notte”, in cui si intrecciano i titoli di due realtà diverse che, per uno di quei rari casi della vita, si sono incontrate in una coincidenza di tempi e spazi. Io e Michele Bertolino, dopo esserci sfiorati grazie a Marea, la residenza artistica curata da Imma Tralli e Roberto Pontecorvo a Praiano, in Costiera amalfitana, ci siamo ritrovati di nuovo, molto tempo dopo e del tutto per caso, alla Fondazione Marisa, che custodisce l’immenso patrimonio letterario e non solo dello scrittore Luca Scarlini.

“Senza dire niente, io metto insieme le persone che hanno qualcosa da dirsi”, disse Luca quel giorno. Né io né Michele avremmo mai potuto immaginare quanto quelle parole fossero vere. Entrambi, infatti, stavamo lavorando, ciascuno per conto proprio e con linguaggi diversi, a un tema rimosso della nostra società, che ancora oggi brucia e resta irrisolto: l’AIDS, l’epidemia che tra gli anni Ottanta e Novanta ha portato via, nella solitudine, migliaia e migliaia di vite.

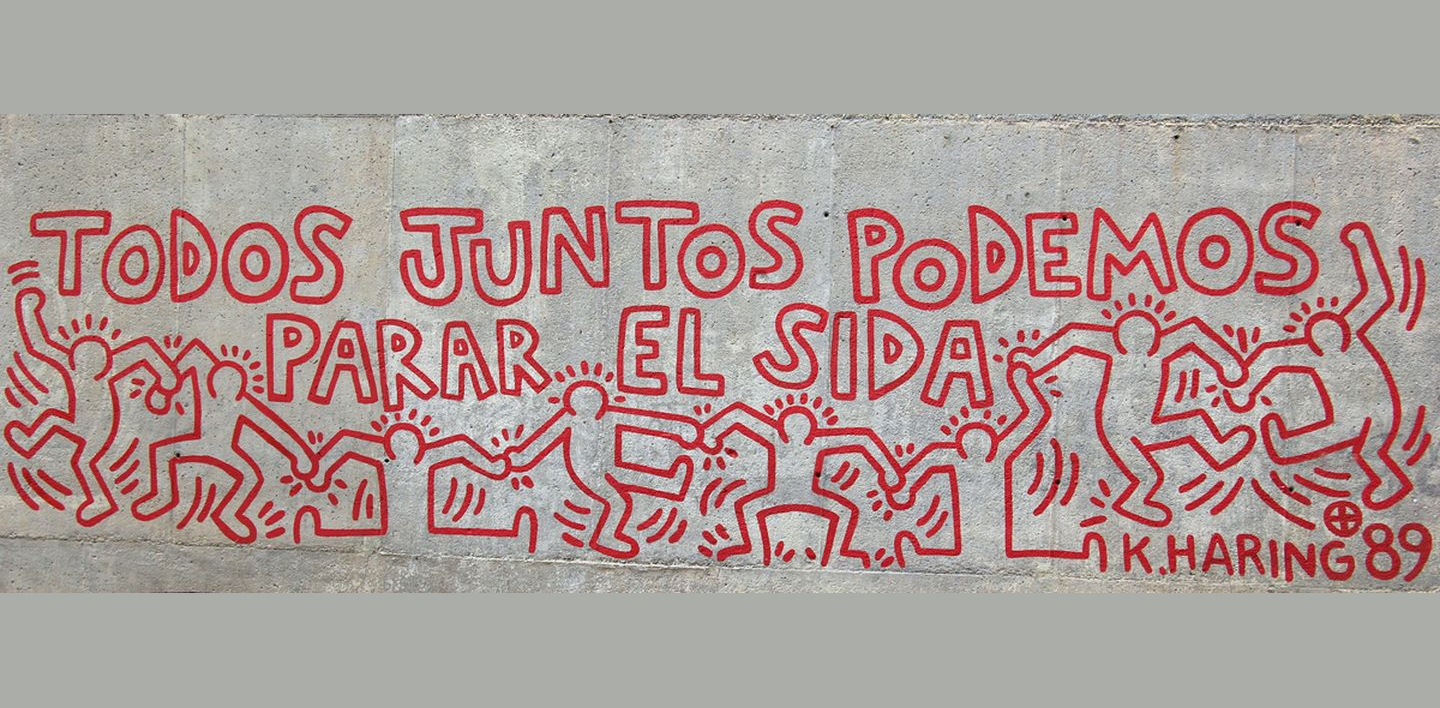

Vivono. Arte e affetti, HIV-AIDS in Italia. 1982-1996 è il titolo della mostra, a cura di Michele Bertolino, che è stata inaugurata al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato sabato 4 ottobre 2025, la prima mostra istituzionale che ricompone la storia dimenticata delle artiste e degli artisti italiani colpiti dalla crisi dell’HIV-AIDS. Indifesi sotto la notte è invece il titolo del mio nuovo saggio (in uscita per minimum fax nel 2026) che prova a tracciare la narrazione dell’AIDS nelle opere letterarie pubblicate nello stesso periodo.

Fin dall’inizio della crisi dell’AIDS il teatro, la danza e il cinema furono additati dalla stampa come luoghi sospetti, quasi focolai di colpa e di contagio, e questa stigmatizzazione incise profondamente sulle produzioni artistiche di quel tempo.

Ma partiamo da Luca Scarlini, che in questa storia ha il ruolo di testimonianza ed eredità, di voce narrante e

deus ex machina. Come lui racconta, l’AIDS in Italia è rimasto soprattutto una presenza fantasmica, un’ombra costante ma raramente nominata: tutti lo vedevano, ma pochi osavano davvero affrontarlo. Questa rimozione non riguarda solo la letteratura o le arti visive, ma assume un peso specifico enorme nel mondo dello spettacolo, che negli anni Ottanta e Novanta subì perdite irreparabili e insieme un’accusa pubblica costante. Fin dall’inizio della crisi, infatti, il teatro, la danza e il cinema furono additati dalla stampa come luoghi sospetti, quasi focolai di colpa e di contagio, e questa stigmatizzazione incise profondamente sulle produzioni artistiche di quel tempo.

I tentativi di portare in scena il tema dell’AIDS furono pochissimi e si scontrarono con ostacoli enormi; non era una censura esplicita, fatta di divieti chiari e immediati, era piuttosto un sistema più sottile e insidioso, costruito attraverso tagli ai finanziamenti, rifiuti amministrativi, ostacoli burocratici che, col passare degli anni, divennero via via più rigidi e soffocanti. A questo si aggiungeva un clima diffuso di autocensura: molti artisti, percependo il tabù sociale, scelsero di non affrontare il tema per paura di isolamento o ritorsioni. La società, in fondo, non voleva specchiarsi in una realtà tanto dolorosa e disturbante e la memoria di quella stagione culturale resta oggi frammentaria, poco indagata.

Eppure, se si recuperano le tracce di quegli spettacoli dimenticati, emerge chiaramente un quadro eloquente: i momenti più significativi non nacquero nei grandi teatri istituzionali, che preferirono voltarsi dall’altra parte, ma nelle periferie artistiche, nei luoghi minori, negli spazi indipendenti. Lì, il teatro seppe assumere forme di agit-prop, teatro di intervento politico e sociale, come avvenne per esempio a Firenze durante la VII Conferenza internazionale sull’AIDS del giugno 1991, quando il palcoscenico divenne strumento di denuncia collettiva.

I tentativi di portare in scena il tema dell’AIDS furono pochissimi e si scontrarono con ostacoli enormi; non era una censura esplicita, fatta di divieti chiari e immediati, era piuttosto un sistema più sottile e insidioso a cui si aggiungeva un clima diffuso di autocensura.

I frammenti che ci restano da quella stagione ci consentono di leggere oggi, a distanza, un’epoca segnata dal buio e dalla paura, ma anche dalla forza di chi seppe trasformare la scena in testimonianza. Il teatro registrò, con un’intensità che i media non riuscirono o non vollero restituire, le contraddizioni e i dolori di quegli anni. In quel passaggio cambiò radicalmente lo spirito di un’intera generazione: il teatro, che nel decennio precedente era stato specchio della realtà, venne costretto a ridefinire il proprio ruolo, aprendosi a un compito nuovo, più urgente e più scomodo.

Vivono. Arte e affetti, HIV-AIDS in Italia, 1982-1996 è una mostra che mette insieme archivi, opere d’arte, testi, immagini in movimento e tante voci diverse, creando un percorso capace di riportare alla luce esperienze che sembravano sepolte. È un progetto che invita non solo a riflettere sul ruolo dell’arte e della cultura tra anni Ottanta e Novanta, ma anche a confrontarsi con i nodi ancora vivi: l’educazione sentimentale e sessuale, lo stigma che colpisce chi è percepito come “altro”, chi vive corpi o desideri fuori dalle norme.

Il direttore del Centro Pecci di Prato Stefano Collicelli Cagol sostiene che la domanda da cui nasce l’esposizione è duplice: quale urgenza c’è oggi, nel 2025, di raccontare la risposta delle artiste e degli artisti italiani alla crisi dell’HIV-AIDS tra il 1982 e il 1996? E, parallelamente, che cosa sappiamo davvero di quegli anni, anni in cui mancavano ancora terapie efficaci e la diagnosi equivaleva spesso a una condanna? L’essenza della mostra, curata da Michele Bertolino, sta proprio in questo scarto: da una parte l’urgenza è enorme, dall’altra la consapevolezza collettiva resta sorprendentemente fragile.

In Italia, negli ultimi tre decenni, il tema dell’HIV e dell’AIDS è quasi scomparso dal discorso pubblico. Se ne parla poco, pochissimo, nonostante chi vive con il virus continui a sperimentare forme di discriminazione sotterranee e quotidiane. La maggioranza ignora che i contagi, dopo anni di calo, sono tornati a crescere anche nei Paesi del Nord globale, mentre nel Sud del mondo non si sono mai fermati, aggravati dalla scarsità di cure accessibili. È vero: oggi il livello di consapevolezza è maggiore rispetto agli anni Ottanta e la mortalità non è più paragonabile, eppure l’AIDS non è scomparso e ancora si muore, soprattutto quando la diagnosi arriva troppo tardi o le cure non sono garantite. Affrontare questo tema significa assumersi una responsabilità duplice: non solo narrativa, ma anche istituzionale. Serve un contesto che sappia accogliere e restituire storie altrimenti dimenticate: con Vivono una comunità che per troppo tempo era stata cancellata riemerge e trova un posto, attraversando classi sociali, luoghi, memorie personali e collettive.

In Italia, negli ultimi tre decenni, il tema dell’HIV e dell’AIDS è quasi scomparso dal discorso pubblico. Se ne parla poco, pochissimo, nonostante chi vive con il virus continui a sperimentare forme di discriminazione sotterranee e quotidiane.

La memoria, sostiene Bertolino, è sempre un atto di resistenza, non segue mai linee rette, non è trasparente né definitiva: assume forme diverse, modellate dalle urgenze del presente, individuali e collettive. È un processo creativo, capace di immaginare futuri possibili, un’utopia concreta: sogno condiviso, responsabilità comune, possibilità di dare sostanza a ciò che un tempo sembrava impensabile. La memoria non rispetta il tempo cronologico ma lo comprime, lo piega, lo fa vibrare di affetti e di passioni. Custodisce le esperienze di chi non c’è più, trasformandole in eredità viva.

Tra il 1982 e il 1996 l’Italia attraversa trasformazioni profonde: il corpo, che negli anni Settanta era stato terreno di conflitto politico e sociale, diventa ora il segno di un apparente disimpegno, nel tramonto delle ideologie e nella crisi di una politica svuotata e corrotta. In questo scenario irrompe la crisi dell’HIV-AIDS, che ridisegna i rapporti: è una politica scritta nei corpi, negli sguardi che si incontrano, nei legami amorosi vissuti come pratiche di riconoscimento reciproco, come appoggio necessario per riuscire a guardare oltre l’orizzonte immediato. In quegli stessi anni, alcuni poeti e scrittori vivono direttamente l’esperienza del virus; non sempre lo dichiarano apertamente, ma la loro scrittura porta il segno di quella condizione: una lingua lucida, implacabile, che scava nei silenzi della società e li infrange.

In questa prospettiva, il corpo del poeta diventa strumento e bandiera: la poesia stessa si fa carne, denuncia, resistenza. È una lingua che devia e rompe, che si fa queer, storta, deviata, nelle sue fratture, nelle sue irregolarità sintattiche, nelle sue associazioni impreviste, un linguaggio che usa l’ironia come arma per affrontare il dolore, che rifiuta la normalizzazione.

Quando Leonardo Sciascia, nel suo Fine del carabiniere a cavallo, si domandava “Quale rappresentazione daranno dell’Aids gli scrittori e gli artisti del nostro tempo?”, poneva una questione più che attuale. Io però ho scelto di partire da un’altra prospettiva: quale immagine dell’AIDS emerge dalle parole di chi l’ha vissuto in prima persona? A questa domanda cerca di rispondere il mio lavoro Indifesi sotto la notte, attraverso le opere di Giovanni Forti e Brett Shapiro, Dario Bellezza, Pier Vittorio Tondelli, Nino Gennaro, Patrizia Vicinelli e Simona Ferraresi.

In quegli stessi anni, alcuni poeti e scrittori vivono direttamente l’esperienza del virus; non sempre lo dichiarano apertamente, ma la loro scrittura porta il segno di quella condizione: una lingua lucida, implacabile, che scava nei silenzi della società e li infrange.

L’AIDS era una malattia sconosciuta, che si è imposta subito non solo come realtà clinica ma come costruzione simbolica, caricata di paure e pregiudizi. L’AIDS è stato identificato come un’entità riconoscibile, con un volto preciso, perché legato a cause individuabili: rapporti sessuali, pratiche di consumo di droghe, trasfusioni. Proprio questa origine “chiara” ha reso possibile associarlo a narrazioni morali, costruendo attorno al virus un discorso di colpa.

Susan Sontag ha spiegato bene come la narrazione mediatica, sociale e politica dell’AIDS erediti due grandi linee di significato: da un lato la vicinanza al cancro, vissuto come invasione interna e progressiva distruzione del corpo, dall’altro l’eco della sifilide, per il suo legame con il contagio e con la sessualità. In entrambi i casi, il malato viene posto al centro di immagini di impurità e peccato, diventando bersaglio di una società che non cerca tanto di comprendere, quanto di identificare un responsabile.

Diversamente dal cancro, l’AIDS non era percepito come una disgrazia che può colpire chiunque ma come la conseguenza di scelte o identità facilmente riconoscibili: l’omosessualità, la tossicodipendenza, la marginalità sociale. Il suo esito era inevitabilmente l’emarginazione e, ancor più devastante, una solitudine profonda e invalidante. Per questo la diagnosi era vissuta come una doppia condanna: alla malattia si aggiungeva lo stigma, la vergogna, l’accusa di essersela cercata. In Italia come negli Stati Uniti, l’AIDS ha reso visibile ciò che spesso era nascosto: l’orientamento sessuale, l’uso di droghe e la povertà. Eppure, dentro quella tragedia, molte comunità hanno trovato nuove forme di resistenza e solidarietà. L’emergenza, pur segnando i corpi con la morte e la paura, ha anche generato la forza di unirsi, di opporsi all’esclusione e di creare appartenenze nuove.

Il malato di AIDS non era soltanto un paziente: diventava un segnale di allarme sociale, la prova di una corruzione morale e biologica.

L’AIDS si è accanito su bersagli già fragili, riattivando paure arcaiche legate alla contaminazione, alla divisione tra un “noi” sano e un “loro” malato. Il malato di AIDS non era soltanto un paziente: diventava un segnale di allarme sociale, la prova di una corruzione morale e biologica. Questa percezione ha alimentato l’idea dell’AIDS come condanna inevitabile perché, a differenza di alcuni tumori che ammettono possibilità di remissione, l’infezione da HIV è stata a lungo una sentenza definitiva. Nel 1988 su

Avvenire, Carlo Striano scrive quella che reputo forse l’osservazione più precisa e ancora valida alla base della discriminazione nei confronti delle persone con AIDS:

C’è una frase pronunciata […] che mi ha colpito: gli ammalati di Aids non sono pazzi che si possono recuperare, questi sono morti. Nel senso che il loro posto è al cimitero, non tra i vivi […]. Nell’ammalato di Aids forse avete visto lo specchio della morte e non lo sopportate, perché lo temete. […] voi non avete paura dell’Aids, avete paura della morte, e la morte non si vince con una cura medica, si vince […] immergendosi nella morte.

Per una società improntata sul bello e sull’apparenza, una società che, allora come adesso, non vuole sentire nominare la morte, che fa di tutto per negarla, affrontare l’AIDS significa non solo misurarsi con una malattia, ma con ciò che la nostra società più rimuove: la consapevolezza della fine, la fragilità che ci accomuna, la necessità di guardare in faccia la mortalità senza ridurla a stigma o punizione. L’ombra dell’AIDS ci ricorda che non esistono corpi “puri” e corpi “impuri”, che la distinzione tra “noi” e “loro” è una costruzione fragile e crudele. Solo accettando la morte come parte della vita diventa possibile costruire un orizzonte diverso, in cui la diagnosi non è più un marchio ma un’occasione per ridefinire comunità, affetti e possibilità di cura.