L

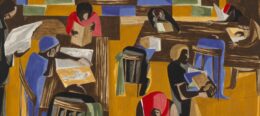

a prima volta in cui con coscienza dell’illegalità della faccenda ho scattato una foto all’interno di un museo è stato al MoMa, una quindicina di anni fa, per immortalare La jungla di Wifredo Lam: con tenacia, fregandomene dell’obsolescenza che mi spingeva a cambiare smartphone, sarebbe rimasta l’immagine di sfondo per lustri. Poi, molto tempo dopo, al Museo nacional de Bellas artes di L’Avana, ho visto La silla: stavolta ho acquistato una riproduzione, che se ne sta appesa nello studio. I quadri di Wifredo Lam sono quelli che più mi restituiscono, in immagini, il diorama che mi si scatena in testa quando leggo certi libri di certi autori sudamericani. Non è un caso che parli di Lam anche Alejo Carpentier nell’introduzione a Il regno di questo mondo (1949; trad. it. 1959), in cui lo definisce “il migliore insegnante della magia della vegetazione tropicale, della sfrenata Creazione di Forme della nostra natura, con tutte le sue metamorfosi e simbiosi”.

Si tratta di una vertigine che non si spalanca facilmente, ma che si appalesa fortemente, viva e verdeggiante, ogni volta che mi capita di leggere un romanzo di Miguel Bonnefoy, per ultimo Il sogno del giaguaro, recentemente pubblicato da 66thand2nd. Anche se Bonnefoy sudamericano strictu sensu non è, ma ci arriviamo. La “rigogliosità” di Bonnefoy è tanto più vistosa quando si realizza, per giunta, che i rameggi, le radici, affondano l’una nell’altra: quando ci si rende conto, cioè, che ogni sua opera è intrecciata, impegnata nel disegno di un Grande Mosaico Latino. Quando ne ho parlato con Francesca Bononi, che di Bonnefoy è la traduttrice in Italia, mi ha detto:

la prima immagine che mi viene in mente è senza dubbio una foresta tropicale, non tanto per l’esotismo quanto per la densità e la continua proliferazione di forme, dettagli, linee narrative che si attorcigliano e aggrovigliano. In ogni romanzo c’è una struttura solida, ben intrecciata: ma lo spazio di espansione è potenzialmente infinito. Una rigogliosità data sia dalle parole, scelte per la loro forza evocativa, per il colore e la musicalità che portano con sé, sia dalla densità sintattica.

In Italia di Bonnefoy sono stati tradotti cinque romanzi, tutti editi da 66thand2nd:

Zucchero nero (2018),

Eredità (2021),

L’inventore (2023),

Il meraviglioso viaggio di Octavio (2023) e appunto

Il sogno del giaguaro. Ci mancano i suoi racconti, e un

memoir di viaggio,

Jungle. Ognuno dei romanzi è un tuffo vorticoso in epopee popolate da miriadi di personaggi, memorie invisibili, incroci, morti che parlano con i vivi e viceversa, edifici dalle architetture ardite e primordiali al contempo, innalzati con una lingua universale, mitopoietica, immarcescibile, che rifugge – ma allo stesso tempo si serve – di sensazionalismi esotici e sentimentalismi assurti a meravigliosi pretesti di narrazione. Quando Ana María, in

Il sogno del giaguaro, dice ad Antonio “sposerò soltanto l’uomo che mi racconterà la storia d’amore più bella” e Antonio va alla stazione delle corriere, estrae un cartello con su scritto “Ascolto storie d’amore”, le raccoglie e si presenta da Ana María dicendo “Non so quale sia la più bella, ma eccotene mille. Ti va di scrivere la nostra?”, ecco: Bonnefoy crea un multiverso di pretesti per

raccontare storie. Mille, ognuna delle quali è l’incipit

alla loro. Casomai la più bella.

La “rigogliosità” di Bonnefoy è tanto più vistosa quando si realizza, per giunta, che i rameggi, le radici, affondano l’una nell’altra: quando ci si rende conto, cioè, che ogni sua opera è intrecciata, impegnata nel disegno di un Grande Mosaico Latino.

La strizzata d’occhio di Bonnefoy, rea confessa anche in ogni bandella delle edizioni italiane, sembrerebbe essere quella al realismo magico di

Gabriel García Márquez. Dopotutto, in

Il meraviglioso viaggio di Octavio, scrive: “le cose erano talmente nuove che non avevano nome e bisognava indicarle con un dito”, un’istantanea che ricorda davvero la fondazione di Macondo. A me, però, la questione sembra un po’ più complessa.

Se c’è una fallacia classica dirimente, nell’interpretazione della letteratura latinoamericana dal boom in poi, è questa riconducibilità al canone del realismo magico. Mondi straordinari, personaggi venuti da chissà dove pronti a spiccare il volo, sono in realtà stati declinati in maniere molto diverse. Samanta Schweblin, per esempio, ne ha esacerbato il lato contemporaneo con sfumature weird. Salomé Esper, Mariana Enriquez, Monica Ojeda, Gabriela Cabezón Camara – interessante il fatto che molte “eredi” di questo che continuiamo a chiamare realismo magico siano donne – hanno proiettato i meccanismi narrativi che affondano nel sostrato surreale e intrinsecamente magico del Sudamerica per trasportarne gli effetti nel presente, anche quando il materiale narrativo appartiene al passato: Gabriela Cabezón Camara, per esempio, nel suo Le avventure della China Iron (2023) prende il Martin Fierro, quindi una storia di un altro secolo, ma fonde i Remington per forgiarci armi cyberpunk. Quel che fa Miguel Bonnefoy, invece, è lasciare le storie a galleggiare nel loro tempo: anzi, meglio, le allaccia a un tempo mitico, irrorato di una luce che suona primordiale, anche se magari è quasi contemporanea.

Alejo Carpentier, ancora nell’introduzione a Il regno di questo mondo, è abbastanza critico nei confronti di quel “meraviglioso ottenuto con trucchi di prestidigitazione, riunendo oggetti che non sogliono mai incontrarsi”, perché “a forza di voler suscitare senza tregua il meraviglioso, i taumaturghi diventano burocrati”. E qua traccia una linea di distinzione molto netta: spiega come nel realismo magico si inseriscono elementi fantastici per rendere più chiara la differenza tra realtà e magia, con l’intento di mostrare non come la magia sia reale, ma come la realtà sia magica. Una condizione che però è preesistente nell’America Latina, che non ha bisogno di forzature, ma solo di uno show, don’t tell: questo perché a quelle latitudini “il reale-meraviglioso si trova di continuo, per la verginità del paesaggio, per la formazione, per l’ontologia, per la compresenza dell’indiano e del negro, per la Rivelazione che costituì la sua scoperta, per i fecondi meticciati che favorì”; “Che cosa è, la storia dell’America tutta, se non una cronaca del reale meraviglioso?”.

Ecco: Miguel Bonnefoy non è uno scrittore che si serve del realismo magico. Bonnefoy è un cantore del reale meraviglioso.

Per meravigliarsi bisogna innanzitutto credere. Chi non crede nei santi non può guarire grazie ai miracoli dei santi. In ogni libro di Bonnefoy la fede svolge un ruolo importante: Il meraviglioso viaggio di Octavio, dopotutto, si apre con una processione, una statua del Nazareno che si incastra in un albero di limone, e qualcuno che spara dei colpi di fucile facendo cadere tutti i limoni dall’albero: “la polpa giallognola venne usata per le infezioni, le scorze furono fatte essiccare e poi cosparse sul pesce […]. In dieci mesi furono respinti dieci anni di peste”. Il rapporto tra fede e realtà (meravigliosa) è ovviamente figlio delle acredini tra cattolicesimo e laicismo rivoluzionario da una parte, animismo indigeno dall’altra. Nei libri di Bonnefoy ci sono tanto Vergini Dorate quanto figure sciamaniche che levitano e aspirano il fumo dei semi parlanti divinatori degli zapotechi, entrambi portatori di un messaggio di salvazione diretto essenzialmente a uomini solitari, umili, che Eduardo Galeano avrebbe definito “nadie, sin nada”: i nessuno, i senza niente.

“Che cosa è, la storia dell’America tutta, se non una cronaca del reale meraviglioso?”. Ecco: Miguel Bonnefoy non è uno scrittore che si serve del realismo magico. Bonnefoy è un cantore del reale meraviglioso.

A partire da Octavio, uno che “evitava i litigi e la violenza perché non conosceva i suoi diritti e non poteva difenderli”, c’è tutto uno stuolo di fantastici (e felici) ignari: “non erano più una tribù, ma non erano ancora un popolo. E così nascevano e morivano vivendo una sorta di esistenza immobile” (

Zucchero nero). Il sottoproletariato che è il brodo cosmico da cui sorgono molti dei personaggi di Bonnefoy non basta di per sé per identificare chi siano i buoni e chi i cattivi – a dirla tutta, neppure appartenere alla borghesia: ad assegnare il posto nella storia ci pensano la storia, e la Storia, stesse. Che siano banditi, poveracci, ladri, ubriaconi o possidenti terrieri, inventori,

parvenues, ognuno è però abitato dai suoi demoni, dannato (o baciato) dai ricordi e dal destino, e tutti covano il sogno di fare qualcosa di strepitoso, che è poi il movente – e il carburante propellente – di tutti i personaggi bonnefoyani, moderni Icaro che si avventurano in progetti altisonanti coscienti del fatto che il destino li metterà di fronte a un potenziale fallimento.

In L’inventore, unico romanzo non ambientato in America Latina ma in Francia, basato sulla storia dell’inventore Augustin Mouchot, autore delle prime macchine a energia solare, scrive: “Mouchot sapeva, come Icaro, sin dal primo momento, che prima o poi la sua scoperta lo avrebbe sollevato a un’altezza troppo pericolosa, che si stava avventurando in un terreno minato dal quale non avrebbe fatto ritorno”. Quello di perseguire i propri intenti per restituire al mondo qualcosa che la meravigliosità del mondo ha donato loro è una costante: in fondo anche Antonio Borjas Romero, in Il sogno del giaguaro, è un romantico sognatore, caparbio e testardo, che di fronte al disastro aereo che distrugge l’aeroporto di Maracaibo si dice, come fosse la cosa più normale del mondo: “è qui che bisogna seminare la luce”, e fonda la prima università di Maracaibo.

Chissà che non sia stata la luce, il racconto di quella luce che ha solo il Sudamerica, a spingere Bonnefoy a parlare di un inventore ossessionato dai raggi solari, dalla loro capacità di cambiare i destini dell’umanità: in effetti Mouchot stupirà tutti con la sua invenzione, conquisterà Napoleone III e troverà spazio all’Esposizione universale di Parigi del 1878 producendo, a partire dalla luce, un blocco di ghiaccio – “quando crea il ghiaccio Mouchot sente l’emozione proibita di un deicidio”, lo stesso friccico che sovviene al colonnello Aureliano Buendía il giorno in cui prima di essere fucilato si ricorda di quando il padre lo aveva portato a scoprire, esatto, proprio il ghiaccio. Più che essere epigono di Marquez, però, Bonnefoy (qua e altrove) ha in Gabo una sorta di pater familias ai feralia: “trent’anni dopo, nella sua camera polverosa di rue de Dantzig, si sarebbe ricordato di quel pomeriggio misterioso e onirico”, scrive, ma non è l’unica immagine che paga tributo all’immaginario di Cent’anni di solitudine. In Il sogno del giaguaro, per esempio, Lazare riceverà visita dal fantasma di Helmut Drichmann proprio come quello di Fulgenzio si presenta a José Arcadio: “non uno di quei fantasmi che vagano, si nascondono in mezzo alle camelie o si intrufolano come gnomi fuggitivi e subdoli sotto le lenzuola, no: era un essere seducente e pacifico, che chiedeva sempre il permesso prima di ritirarsi”.

Il sogno di fare qualcosa di strepitoso è il movente – e il carburante propellente – di tutti i personaggi bonnefoyani, moderni Icaro che si avventurano in progetti altisonanti coscienti del fatto che il destino li metterà di fronte a un potenziale fallimento.

Pur estraneo al Sudamerica, in

L’inventore personaggi e traiettorie seguono lo stesso tragitto dei ceppi di vite francesi diretti in America Latina per scappare dalla filossera: impiantati là trovano nuova vita. Benoit Bramont, l’aiutante di Mouchot, per esempio, giunto in Sudamerica con una carambolesca traiettoria, “mise incinta una giovinetta della bidonville di San Paolo del Limone, la quale diede alla luce un gigante, anche lui predestinato a un meraviglioso viaggio. […] ‘Lo chiamaremo Ottaviano’. ‘Troppo esotico’, disse la ragazza tenendo in braccio il bambino. ‘Lo chiameremo Octavio’”. Ed è ancora in

L’inventore che scopriamo qualcosa di più di Michel René, figura centrale in

Eredità, personaggio fondamentale per il suo essere punto di raccordo tra i due continenti, tra le due sponde, tra le radici delle mangrovie attecchite nei Caraibi e quelle solide in Francia.

L’inventore è l’esplicitazione del lato oscuro della luna, quello europeo, di tutta la storia narrata in Eredità, il romanzo di Bonnefoy che più salda i legami tra i due continenti – prerogativa anche della sua biografia, alla fine – raccontando appunto la storia di una famiglia, i Lonsonier, che si dipana tra Cile e Francia a cavallo di quasi due secoli, tra parti surreali all’interno di voliere in giardino, donne che coltivano il sogno di diventare aviatore, dilemmi e avventure che affondano anche nel sostrato doloroso della dittatura di Pinochet.

In Eredità c’è una frase che spiega bene il ribaltamento percettivo: Lazare, in procinto di partire dal Cile per arruolarsi volontario per la Prima guerra mondiale in Francia, scrive Bonnefoy, “immagina il paese d’origine della sua famiglia con la stessa inventiva con cui i cronisti delle Indie dovevano aver immaginato il Nuovo Mondo”. Il ribaltamento è anche del canone estetico: un’immagine come “Si diceva che al fronte piovessero cadaveri di uccelli, che la febbre nera facesse germinare lumache nella pancia, che i tedeschi incidessero le proprie iniziali sulla pelle dei prigionieri” trasporta il real maravilloso dall’altra parte dell’Oceano, in quel Vecchio continente che, per chi non lo conosce, è sempre Nuovo. E il fatto che, di fronte all’opportunità di poter incontrare questo zio Michel René, alla domanda “e dove vive?” si senta rispondere “‘Qui’, disse il padre, posandogli un dito sul cuore” spiega bene la sinusoide della geografia sentimentale dei suoi personaggi, oltre che quella stessa di Bonnefoy.

Credo sia profondamente significativo che nel mondo tessuto da Bonnefoy, un mondo in cui la parola ha un potere pantocratico, molti dei personaggi abbiano a che fare con il mutismo, o con suoni che appartengono a un mondo diverso, misterioso, incomunicabile. Margot, in Eredità, viene al mondo “in mezzo a un concerto di pigolii, gridi e garriti”. Antonio Borja Romero, in Il sogno del giaguaro, abbandonato sulle scalinate di una chiesa, viene allevato da una donna muta. Octavio, in Il meraviglioso viaggio, attraversa l’umanità “indovinando certe parole dalla somma delle lettere, leggendo la mimica, ripetendo quello che sentiva per imitazione, pronunciando a orecchio”.

La loro emancipazione, la loro elevazione, la ricerca del loro posto al mondo passa allora anche attraverso l’educazione alla parola, che non consiste in un rifiuto del mondo primigenio ma avviene solo grazie a una sua conoscenza profonda. Antonio, con la parola, da “una grande palude oppressa dalla calura” dove nessuno più “immaginava una nazione prima delle nazioni, uomini travestiti da aquile, bambini che parlavano con i morti e donne che si trasformavano in salamandre” passerà a fondare un’università a Maracaibo. Octavio, grazie all’incontro con Doña Venezuela, emancipata, acculturata, imparerà a leggere e scrivere. Ma l’educazione sentimentale di tutti i personaggi passa comunque attraverso la scoperta esperienziale (vedere più che leggere) di quel sostrato onirico, avventuroso, indomabile, ancestrale della propria terra, dove storia, mito, ragione e irrazionalità si fondono.

Credo sia profondamente significativo che nel mondo tessuto da Bonnefoy, un mondo in cui la parola ha un potere pantocratico, molti dei personaggi abbiano a che fare con il mutismo, o con suoni che appartengono a un mondo diverso, misterioso, incomunicabile.

Tra le righe dei romanzi di Bonnefoy serpeggia sempre assai vivace la caducità dell’universo latinoamericano. In

Il meraviglioso viaggio fa dire a un personaggio “questo è un paese del

por ahora, un paese di passaggio per gli imperi. […] Non c’è niente che abbia in sé l’avvenire, la memoria. È stato tutto costruito

por ahora…

por ahora prima di scendere a Potosì e trovarci le miniere più ricche…

por ahora prima di fondare i grandi vicereami di Colombia”. “È un paese di bivacchi”.

In questa caducità morale, in questa continua delocalizzazione anche emozionale, le lettere, i libri, costituiscono un punto fermo. Quando Cristóbal, uno dei personaggi di Il sogno del giaguaro, si sente dire dalla madre che “leggere significa viaggiare” constata invece come per lui “la cui infanzia era stata un viaggio continuo, leggere significava restare. Le città cambiavano, le lingue si moltiplicavano, le culture sfilavano davanti ai suoi occhi mentre i libri restavano sempre uguali a se stessi”. Per lui “le pagine hanno l’immobilità del metallo e dell’agata”, o chissà la consistenza rocciosa della stele sulla quale Doña Venezuela insegna a Octavio a scorgere i pochi tratti che bastano per disegnare le cose, e in quel disordine Octavio “vedeva il tessuto umano della sua bidonville, come un mondo appena nato, preceduto dal nulla. Il sapore di quella lingua aveva inizio lì, con la guiava, il mais, l’araguaney”. Una scrittura non nata dall’uomo, ma “da una natura senza logica, dove niente impedisce alla sete tropicale di crescere, espandersi e ampliarsi nell’ebbrezza più smisurata”, che è anche un invito alla vita: “Non è vivere nella miseria che rende miserabili, ma il non saperla descrivere”, capisce Octavio.

E descrivere il proprio mondo straordinario, per i personaggi, per Bonnefoy stesso, è affondare nelle storie “di un universo abitato da comunità di donne guerriere dove i giganti si trasformavano in statue di legno e le bambine nascevano dal fuoco delle canne da zucchero”, come scrive in Eredità. Storie che sono cosmogonie disperate, fatte di elefanti arrivati dal Nepal, sapore di cannella, gusci di diamante delle tartarughe, ritrovamenti di pinguini a mille chilometri da dove è normale che siano: pretesti fantastici che, come dice uno stregone cacicco in Eredità, normalmente si trovano solo nei libri.

La lingua, il prisma della cultura, è un aspetto interessante in Bonnefoy nella misura in cui il racconto di questo retroterra mitico è comunque, e non va dimenticato, affidato al francese, la lingua natale dello scrittore (e quella adottiva di Octavio Paz, Romulo Gallegos, Arturo Uslar Pietri, Gustavo Pereira, autori che spesso cita come punti di riferimento): la traduttrice Francesca Bononi, giustamente, lo sottolinea. “La cifra più interessante del suo stile è il francese atipico, nel quale in filigrana si avverte il respiro ampio della lingua spagnola e delle narrazioni latinoamericane, con la loro capacità di moltiplicare immagini”. “Tradurre Bonneofy”, mi ha detto, “significa misurarsi con un testo al confine tra due mondi, che non si limita a un registro francese classico e che continuamente apre varchi verso un immaginario e una musicalità altri, una sorta di sinfonia in cui la norma francese convive con l’eco del realismo magico dando vita a una prosa densissima, vegetale, che cresce e si ramifica”. In un’intervista Bonnefoy ha detto: “Il francese è la lingua del mio cervello, mentre lo spagnolo è la lingua del mio cuore, della pancia”. Il peso specifico della lingua, per lui, assume anche connotati politici: “Il mondo si divide in dominati e dominanti. Il francese mi permette di essere letto nel primo mondo, il mondo dominante”. Ma anche, mi sento di aggiungere, di raccontare – anche in maniera cruda – quello dei dominati.

La traduttrice Francesca Bononi sottolinea: “La cifra più interessante del suo stile è il francese atipico, nel quale in filigrana si avverte il respiro ampio della lingua spagnola e delle narrazioni latinoamericane, con la loro capacità di moltiplicare immagini”.

Nei romanzi di Bonnefoy la politica essuda, più che prorompere. Ma è sempre presente, non foss’altro perché la storia del continente che racconta, da cui provengono i suoi genitori, ne è intrisa in maniera indissolubile. Ilario Da, uno dei personaggi di

Eredità, quando impara a scrivere la prima parola che riesce a riprodurre è

Revolución. Entrerà nei MIR (

Movimiento de Izquierda Revolucionaria), assisterà al bombardamento de La Moneda e alla destituzione di

Allende, al golpe di Pinochet, alla repressione. Subirà la tortura brutale che lo spingerà a lasciare il suo Paese per trasferirsi in Francia dove “in una minuscola mansarda, senza condor e senza auracarie, avrebbe scritto il racconto delle torture subite”. La storia delle Americhe, che è anche una “sinfonia dell’insurrezione”, irrompe nelle sue pagine con un potere evocativo detonante. In

Il sogno del giaguaro c’è un passo bellissimo che racconta la venuta al mondo della figlia di Antonio e Ana María:

A un tratto sentì la testa squarciarle le pareti interne. Viva il Venezuela, quella testa che entrava nelle ore fertili della storia di un continente, che affiorava dal tumulto della strada, che le fece ripercorrere i secoli latinoamericani, fino alla conquista spagnola e all’eredità colonialista dei padroni delle valli, fino agli imperi dei sacerdoti indigeni e alle dinastie arcaiche. Viva il Venezuela!, quella testa che attraversava le battaglie navali del golfo […] sino allo splendore primitivo della lucertola spuntata con il suo musetto da un guscio preistorico, Viva il Venezuela!, e Ana María […] provò un dolore così intenso da essere trascinata in un tempo in cui non esistevano rocce né sabbia, né oppressori né oppressi, ma soltanto, sospeso nel nulla, il vuoto magnifico di una prima stella. “Che nome vuole dare a sua figlia?”. “Si chiamerà Venezuela”.

La scena è ambientata durante uno dei colpi di Stato rivoluzionari venezuelani: ne compariranno altri, perché tutta la storia del Sudamerica è un fare e disfare: “la canna da zucchero è come la speranza, se vogliamo che cresca più forte bisogna bruciarla”, dirà un personaggio di

Zucchero nero. Il

fil rouge della condanna politica di Bonnefoy è nel racconto di come la ricchezza trasformi le persone, che è poi lo stesso

pattern di quel che succede agli Stati: i soldi comprano tutto, anche l’anima. Nonostante ciò, l’afflato politico di Bonnefoy, che non è mai vistoso: è però nondimeno presente nelle minuzie, in quel coacervo di particolari che concorre ai grandi moti rivoluzionari, in fondo.

In un’intervista, schermendosi, Bonnefoy ha risposto a una domanda su quale musica lo ispirasse citando quella del sistema di orchestre Simon Bolívar. Anche Francesca Bononi ha detto “accosterei la sua scrittura a una sinfonia, con i suoi movimenti, le sue variazioni, i suoi crescendo”. In effetti Bonnefoy ricorre spesso, oltre che alla musicalità intrinseca della sua lingua, a immagini collegate con la mise en scene di opere, in cui la musica, il teatro, “la teatralità” hanno il loro peso. In Il meraviglioso viaggio di Octavio si cita un Requiem di Berlioz con “centinaia di strumenti a corde, quattro orchestre spazializzate con quasi trecento cantanti e un tenore russo”. Thèrese, una delle protagoniste di Eredità, è figlia di un maestro di musica e direttore di banda: studia da cantante fin quando non incontra, sulle Ande, un condor, leggendo in quell’incontro un avvertimento, “la consapevolezza splendida e turpe che quell’animale racchiudeva, nella profondità della sua gola, tutto ciò che l’opera tentava di imprimere nella sua”.

Il fil rouge della condanna politica di Bonnefoy è nel racconto di come la ricchezza trasformi le persone, che è poi lo stesso pattern di quel che succede agli Stati: i soldi comprano tutto, anche l’anima.

In questa delirante ricerca dell’orchestralità è affascinante scorgere la stessa magniloquente volontà di costruire un teatro nel cuore dell’Amazzonia del Fitzcarraldo di

Werner Herzog, animato dalla stessa tigna dei protagonisti di Bonneofy di perseguire i propri obiettivi dimenticandosi, a tratti o perennemente, della maestosa impossibilità del successo. Il sogno febbrile di Antonio di costruire l’università a Maracaibo in

Il sogno del giaguaro è lo stesso che ha Lazare in

Eredità quando parte per la guerra, che ha

L’inventore Mouchot tutto preso dalla costruzione del suo meraviglioso marchingegno per catturare i raggi solari, che ha Octavio al termine di

Il meraviglioso viaggio quando scolpisce la statua del Nazareno o i personaggi di

Zucchero nero nella ricerca, e nella custodia, del tesoro segreto di Henry Morgan. Tutte persone animate, come Fitzcarraldo, dalla consapevolezza che un atto, o un atto mancato, possono determinare la storia di un continente intero.

Nel corpus dei romanzi di Bonnefoy ci sono molteplici giochi di specchi, tanto centrifughi quanto centripeti: un costante “contrappunto” tra personaggi, storie, apparizioni fugaci che si incastrano l’una nell’altra, arpeggi in un libro che diventano lunghe sonate in un altro. Frammenti, riferimenti interni che sono un continuo occhieggiare – o chissà “ingannare” – il lettore, con l’obiettivo finale di intessere un dialogo intimo, a due, quasi segreto. Bonnefoy, da pescatore esperto, tesse lenze lunghe chilometri che dipana tra i suoi libri, consapevole che il lettore, prima o poi, finirà per essere infilzato da uno degli ami. In Il sogno del giaguaro non dico tutte, ma buona parte delle parentesi aperte da Bonnefoy lungo il corso della sua produzione si chiudono, trovano compiutezza, assumono contorni precisi, fissano coordinate. Non sarò io qua a svelarle, dopotutto la lettura dell’opera omnia di Bonnefoy vale tutta la fatica di scoprirle da voi, a partire da cosa sia, poi, questo sogno del giaguaro.

In un’intervista lo scrittore ha detto di essere attratto dalla letteratura di Borges, dal perdersi, dal trucco della scrittura segreta, dai labirinti narrativi, dalle lunghe traversate, dal lungo errare in cui i motivi si ripetono incessantemente, ma sono sempre diversi. In Zucchero nero Eva Fuego, la protagonista principale, sul finire del romanzo indice un grande banchetto. A un certo punto, però, deflagra un incendio. “Era già cominciato l’incendio delle sue fattorie, delle sue masserie e dei suoi campi di canne […]. Una fiammata si era aperta nel magazzino delle granaglie, scagliando travi rossonere sul fienile. […] Si incendiarono gli specchi del palazzo, i miragli, le cornici di cristallo, il cristallo nelle coppe, il cristallo delle lampade, i bicchieri, i vetri, la madreperla dei tavolini”. Quando parlavo di giochi di specchi centrifughi intendevo proprio questo: se non siete riusciti a pensare per un attimo che queste righe non fossero di Bonnefoy, ma di Alejo Carpentier quando descrive l’incendio della residenza del re haitiano Henri Christophe in Il regno di questo mondo, ecco, questa è la dimostrazione che Bonnefoy non solo è l’erede più fulgido del real maravilloso, ma anche – ancora una volta – vi ha fregati.

Nel corpus dei romanzi di Bonnefoy ci sono molteplici giochi di specchi, tanto centrifughi quanto centripeti: un costante “contrappunto” tra personaggi, storie, apparizioni fugaci che si incastrano l’una nell’altra, arpeggi in un libro che diventano lunghe sonate in un altro.

C’è una frase, in

Il sogno del giaguaro, che recita: “potrei provare a raccontarti il mio viaggio, ma sarebbe come descrivere l’oceano dicendo che è semplicemente acqua salata”. Ecco il punto: come potremmo rendere giustizia alla scrittura di Bonnefoy se dicessimo soltanto che è una declinazione del realismo magico? Il suo carattere strabordante, e forse incomprensibile, forse allora è davvero tutto nell’epigrafe di William Ospina che ha scelto di mettere in limine al suo ultimo libro: “A nord c’è la ragione che studia la pioggia, che interpreta i lampi. A sud c’è la danza che genera la pioggia, che inventa i lampi”.

È da queste coordinate, che in Bonnefoy sono soprattutto emozionali, che dovremmo partire.

E poi fare come fa il vaso di fiori ne La silla di Wilfrido Lam: sederci su una sedia, circondati dalla foresta, e lasciare che la rigogliosità finisca per ingoiarci, insieme a tutto il resto del mondo.