N

on passa praticamente settimana senza che qualche inchiesta, ricerca o statistica, non certifichi lo stato di crisi, in alcuni casi comatoso, che colpisce la lettura e l’editoria in generale. Dopo i consueti desolanti dati sulla vendita dei libri che da anni indicano un calo continuo, la cui rotta appare impossibile da essere invertita, ora secondo una ricerca guidata dall’Università della Florida e dall’University College di Londra, la lettura quotidiana per piacere negli Stati Uniti, risulta essere diminuita del 40% negli ultimi due decenni. I risultati pubblicati da iScience indicano un vero e proprio disamoramento alla lettura: non solo si legge meno, ma soprattutto se ne ha meno piacere. Abbiamo così interpellato Chiara Faggiolani, docente di biblioteconomia presso l’Università la Sapienza di Roma, dove dirige il Laboratorio di biblioteconomia BIBLAB e il master in editoria. Presidente del Forum del libro, Chiara Faggiolani ha recentemente pubblicato, Libri insieme (2025). Il suo ultimo libro è un interessantissimo e colto saggio/reportage sulle comunità della conoscenza. Un viaggio e un’indagine nei luoghi dove non solo si sta resistendo, reinventando e immaginando nuovi spazi per la lettura, mentali e reali, architettonici e sociali insieme, ma dove si sta anche promuovendo in maniera capillare e dal basso un piacere essenziale e una pratica necessaria per il nostro benessere e per la nostra vita in generale.

Come è cambiato il concetto di piacere rispetto all’approfondimento culturale secondo lei?

La lettura è un vizio e non una virtù, aspetto che tende a essere dimenticato. Il piacere della lettura non è scomparso ma compete con forme di intrattenimento più immediate: negli anni Sessanta ad esempio la lettura era legata a una dimensione di piacere, scoperta e persino emancipazione che oggi sembra non avere. I libri rappresentavano un varco verso mondi lontani, una forma di accesso al sapere in un’epoca in cui però le alternative di intrattenimento e di informazione erano decisamente più limitate. Il libro era un oggetto più “raro”, per questo forse più desiderato, simbolo di crescita culturale e di libertà individuale. Quello della lettura è un piacere che ha bisogno di lentezza e di immersione esattamente come allora, ma sentiamo di vivere in un’epoca che celebra la velocità e l’accumulo. Per questa ragione sembra una pratica controcorrente… la mia personale idea è che proprio per questo la lettura sia esattamente ciò di cui abbiamo bisogno.

Secondo i dati proposti da uno studio condotto da ricercatori dello University College di Londra e dell’Università della Florida, si evidenzia ‒ oltre che un generale e anche sostanziale calo della lettura ‒ un vero e proprio crollo della lettura come forma di piacere. Il libro non è dunque più un’occasione di svago e approfondimento insieme?

I dati sulla lettura, anche in Italia, non sono incoraggianti. Ma con le statistiche bisogna essere prudenti: la prima domanda da porsi è sempre che cosa stiamo misurando e come. I numeri non sempre restituiscono la portata della trasformazione che stiamo vivendo. Dal mio punto di vista, il libro resta ancora un luogo di piacere e di approfondimento, ma non più in maniera lineare. Oggi il libro è diventato una soglia: leggerezza e profondità non si escludono, anzi coesistono e si contaminano. Il nodo non è il libro, ma il tempo che siamo disposti a concedergli. Si è già affermata una nuova forma di lettura “aumentata”, che alterna al libro l’uso di secondi schermi e linguaggi diversi, intrecciando tempi lenti e tempi veloci. A questa si affianca la lettura “socializzata”, che trova nei gruppi di lettura, ad esempio, la possibilità di moltiplicare e trasformare l’esperienza individuale. Forse la sfida, oggi, non è difendere un modello unico di lettura, ma imparare a coglierne la metamorfosi.

Proprio su queste trasformazioni si concentrano due ricerche che sto conducendo: la prima, nell’ambito del progetto PRIN NEREIDE (NEw Reading Experiences in the Digital Ecosystem), insieme a Gino Roncaglia, dedicata alle forme della lettura aumentata; la seconda, S.T.O.R.I.E. (Storie Trasformative, Opportunità, Relazioni, Inclusione ed Emozioni), che indaga la lettura come esperienza condivisa e generativa di comunità. Una ricerca promossa dall’Associazione degli editori indipendenti (ADEI) e dal Centro per il libro e la lettura (Cepell), e realizzata dal Laboratorio di biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche (BIBLAB) della Sapienza, che dirigo.

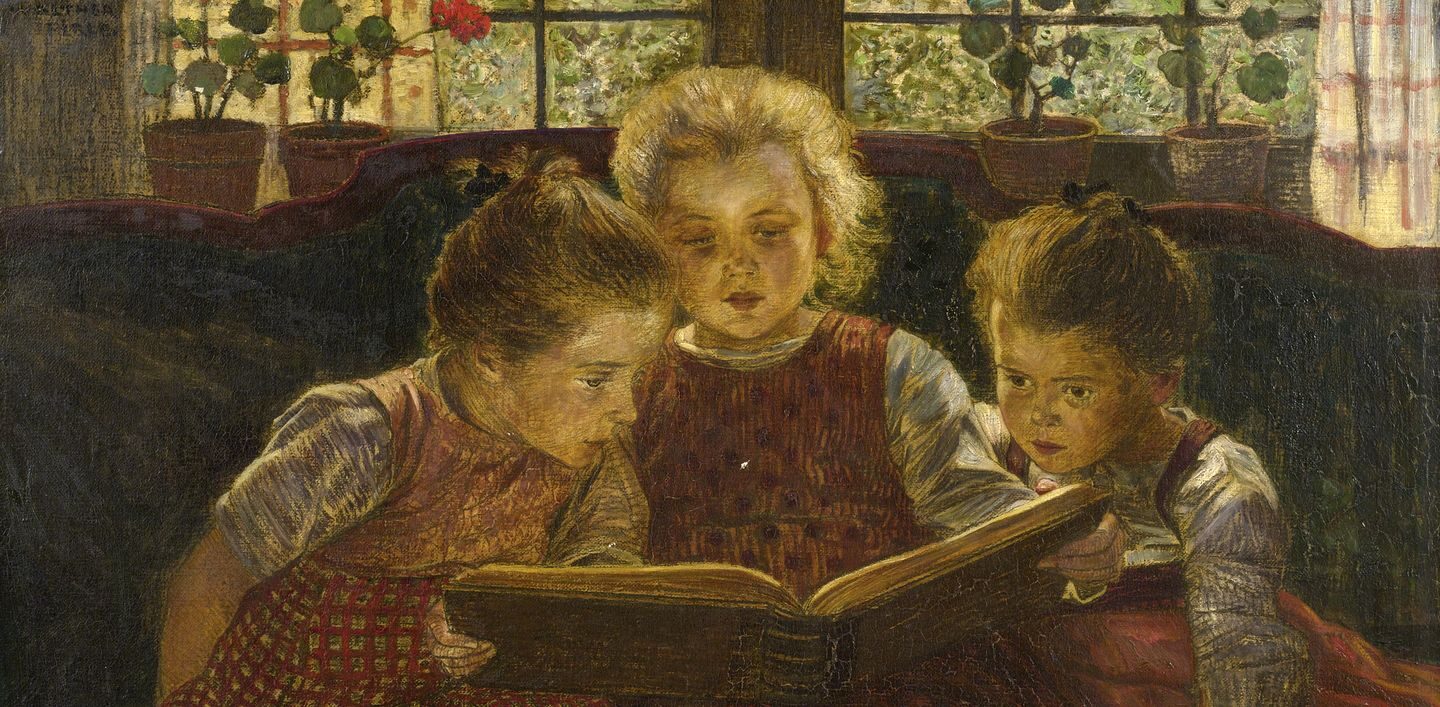

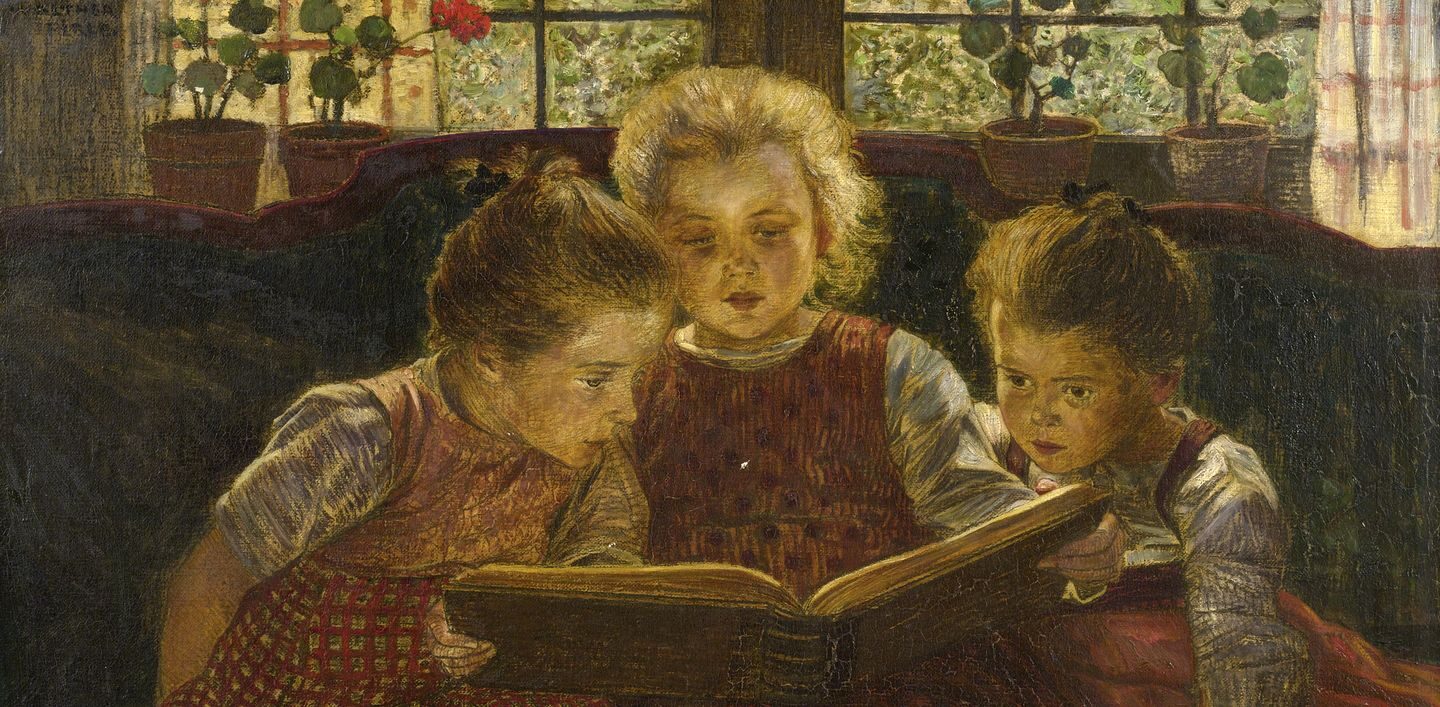

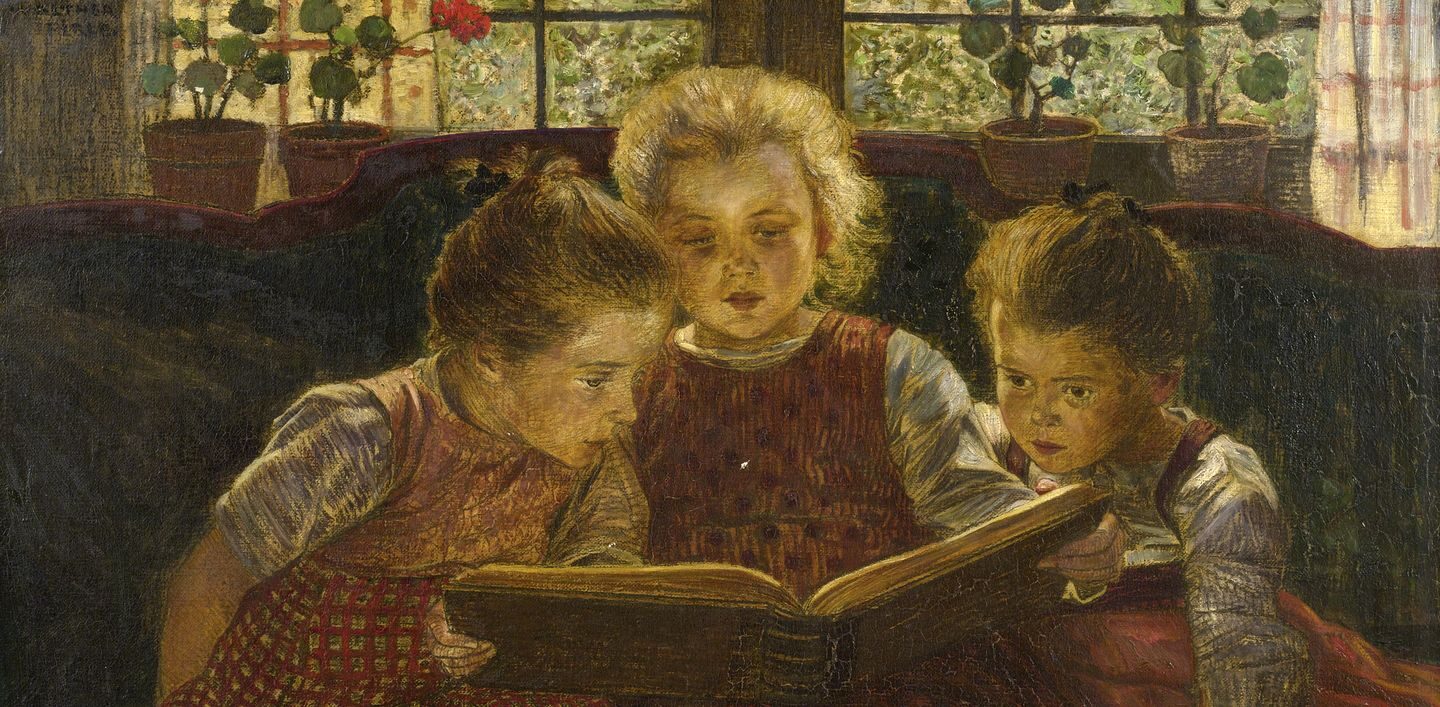

Appare invece ancora solido il mondo della lettura per l’infanzia. Quali dinamiche si possono attivare per evitare di perdere lettori nell’adolescenza e successivamente nell’età adulta?

La mia sensazione è che negli ultimi venticinque anni sia stata dedicata un’attenzione straordinaria alla promozione della lettura e, più in generale, alla salute culturale della prima infanzia. Penso al lavoro prezioso di

Nati per leggere e a esperienze come

Cultura per crescere della Fondazione Compagnia di San Paolo in Piemonte: oggi le giovani famiglie e i nuovi genitori hanno piena consapevolezza di quanto sia fondamentale inserire la lettura nella quotidianità dei bambini nei primi mille giorni di vita. In questa fase, la lettura è accompagnata: diventa un rituale intimo e familiare, un’esperienza condivisa che segna i ritmi della crescita e che si colloca pienamente in quella che potremmo definire una “zona prossimale di sviluppo”, per richiamare

Vygotskij.

Quando però si entra nell’adolescenza, il quadro cambia radicalmente. La lettura smette di essere un gesto accompagnato e si trasforma in un atto solitario. Se non ci sono modelli adulti di riferimento, se mancano comunità e spazi dedicati, il libro rischia di perdersi, lasciando un vuoto difficilmente colmabile. È in questa frattura che si gioca la grande sfida del nostro tempo. Per questo, con il Forum del libro, da molti anni portiamo avanti una vera e propria battaglia a favore delle biblioteche scolastiche: è lì che nascono e crescono i lettori. La mia sensazione è che manchi una continuità sociale della lettura: luoghi, gruppi, comunità capaci di trasformare un gesto individuale in un’esperienza collettiva, che dia senso, sostegno e riconoscimento al lettore. Senza questa continuità, la lettura rischia di restare confinata a un tempo fragile, esposto alla dispersione.

Nel suo ultimo saggio Libri insieme, lei indica nella visione contemporanea del tempo finanziarizzato come logica e mero strumento, uno degli elementi di crisi anche della lettura. Come liberare dunque il tempo? È possibile ritornare al piacere del tempo perso?

Sì, come ho già anticipato, sono fermamente convinta che il vero problema della lettura oggi sia la mancata valorizzazione di un tempo umano. È sotto gli occhi di tutti: il tempo libero è lasciato al caso, disperso, consumato senza direzione. Negli anni Sessanta non era così, e da quel periodo abbiamo ancora molto da imparare. Liberare il tempo significa restituirgli un valore autentico. La lettura, infatti, viene spesso percepita come un’attività improduttiva, perché non “serve” a nulla nell’immediato. Ma è proprio lì che risiede il suo potere: nel suo sottrarsi alla logica della performance. Parlare di tempo perso è, in realtà, un paradosso, perché ciò che appare improduttivo ci restituisce pienezza, densità e respiro. È esattamente ciò che accade con quelle che nel mio libro chiamo “comunità della conoscenza”: gruppi, spazi, rituali che non producono utilità immediata, ma che hanno la forza di “prendere tempo al tempo”, di piegarlo, trasformarlo e renderlo abilitante.

L’assenza di concentrazione che sembra essere denotata come un eccesso di distrazione, non è invece frutto di una reale impossibilità alla distrazione? Esiste forse una distrazione buona e una cattiva? Penso anche all’infinito scroll sui social che segna le giornate di molti: una distrazione cattiva, se vogliamo, che diviene in realtà un’impossibilità alla distrazione.

Ricordiamoci sempre che, quando abbiamo a che fare con gli strumenti, è da noi che dipende l’uso che ne facciamo. Io credo che sia esattamente come stava dicendo: esiste una “distrazione buona”, quella che permette alla mente di divagare, di aprire connessioni inaspettate, di generare visioni nuove. Non a caso parlavo prima di lettura aumentata: leggere significa anche lasciarsi attraversare da pensieri laterali, da deviazioni che non interrompono il senso, ma lo arricchiscono. Per questo trovo sbagliatissimo il divieto assoluto degli smartphone a scuola. Non entro qui nel merito – sarebbe un discorso lungo – ma credo che quella proibizione rappresenti un enorme fallimento educativo.

Certo, esiste anche una “distrazione cattiva”: quella del rumore incessante, dello scrolling infinito che ci tiene agganciati senza darci alcun nutrimento. Ma attenzione: non è corretto pensare che questa forma di distrazione sia legata solo al digitale. Non è così. Ci si può disperdere anche in altre attività apparentemente “innocue” se mancano attenzione, coinvolgimento e presenza mentale. La vera differenza non sta nello strumento, ma nel livello di attivazione e di protagonismo che riusciamo a mettere in ciò che facciamo. Una distrazione è sterile quando ci rende del tutto passivi, fertile quando ci apre possibilità, connessioni e immaginazione. Ed è proprio qui che entrano in gioco gli educatori, i mediatori, la scuola: non per proibire, ma per guidare, per aiutare a trasformare gli strumenti in occasioni, per insegnare a distinguere tra dispersione e divagazione creativa. Ma se non lo fa la scuola chi lo deve fare?

La crisi della lettura e del libro come piacere forse indica anche un disagio culturale più trasversale, che va oltre le dinamiche tecnologiche odierne?

Sì, la crisi della lettura rivela una difficoltà più profonda: abbiamo confuso il piacere con il consumo. Leggere, invece, non intrattiene soltanto, moltiplica il pensiero. È un gesto esigente – il nostro cervello non è nato per leggere, lo ha imparato con fatica, va ricordato – ma proprio per questo è anche un piacere che apre, sorprende, talvolta inquieta e che ci restituisce complessità. La lettura di libri ci educa a sostare nella complessità delle storie. Questo aspetto è fondamentale rispetto alla nostra essenza di esseri narrativi.

In Libri insieme lei cita il caso dei Silent book club. Come funzionano e come agiscono sulla vita delle persone e sulla qualità di lettura queste nuove comunità della conoscenza?

È uno degli esempi più interessanti di comunità della conoscenza. Spesso descritti come una moda – Silent reading party o Silent book club che dir si voglia – sono invece una pratica molto seria. Si tratta di persone che si ritrovano per leggere in silenzio, insieme. Ognuno con il proprio libro, ma immersi nello stesso spazio-tempo: quello della lettura profonda. Non si discute del libro letto come avviene con i gruppi di lettura: l’esperienza principale è proprio la condivisone del silenzio della lettura profonda. Si tratta quindi di un rituale semplice che restituisce alle persone la possibilità di entrare nello stato di flusso di cui parla Mihály Csíkszentmihályi, quel momento in cui la mente si concentra, il tempo si contrae e si espande allo stesso tempo e ci si sente pienamente presenti. Alla fine, magari, si condividono piccoli pezzi di brani letti, si scambiano riflessioni e impressioni. È un piccolo miracolo: se fatto bene è una forma contemporanea di resistenza al rumore del mondo.

Gli editori e gli stessi quotidiani così come le riviste sembrano non riuscire ‒ nonostante qualche sforzo ‒ a cogliere la specificità dei gruppi di lettura e in senso più ampio le comunità della conoscenza integrandole in discorsi più ampi. Come può il libro esistere all’infuori di un mercato? Quali prospettive si possono immaginare considerato che parliamo di un movimento molto diffuso e nato dal basso?

Il libro è certamente un prodotto, l’editoria un’impresa e un mercato. Non dobbiamo dimenticarlo. Ma il libro non è solo un bene da vendere: è un bene relazionale. Ogni libro porta con sé idee che circolano, immaginari che si condividono, legami che si creano. I gruppi di lettura e le comunità della conoscenza lo dimostrano chiaramente. Con la ricerca S.T.O.R.I.E. che ho citato prima, abbiamo mappato in un mese e mezzo 1.253 gruppi di lettura in Italia, che a mio avviso rappresentano circa il 10% di quelli esistenti. Per il 95% di questi, la partecipazione al gruppo genera benefici che vanno oltre la lettura stessa, con ricadute positive sulla salute mentale, sul benessere individuale e collettivo. Credo che sia questa la prospettiva nuova da abbracciare: guardare non solo al libro come oggetto, ma alle relazioni e agli effetti che la lettura è in grado di generare. Il suo potere trasformativo.

Molti esempi che lei porta in ambito di cultura della lettura rappresentano nicchie di un sistema estremamente diffuso la cui complessità è difficile però da sintetizzare e quindi da modellare. Economicamente abbiamo a che fare con elementi fragilissimi eppure capaci di muovere lettori e dare corpo a percorsi di elaborazione mai banali. Un pensare i libri che precede il farli, come avrebbe detto Roberto Cerati. Ma ora come farli per davvero?

Ripartire dal pensiero, dal progetto culturale, e non dalla produzione “in serie”. Roberto Cerati, straordinario e storico direttore commerciale di Einaudi, sosteneva che una casa editrice dovesse essere pronta a perdere economicamente su alcuni libri, perché erano necessari per la cultura e per il sistema del libro stesso. In Einaudi, il tavolo del mercoledì, dove si discuteva dei libri, si dice fosse separato da quello del giovedì, dove si parlava di conti: un gesto che mostrava chiaramente come il profitto non potesse essere l’unico criterio. Chi legge potrà obiettare che, da questo punto di vista, la storia della Einaudi non è stata certo brillante. Ma è un rischio da considerare a partire dalla convinzione che la qualità paga sempre.

Nel libro che uscirà a breve, esito della ricerca S.T.O.R.I.E., scrivo che i gruppi di lettura vanno considerati attori autonomi del sistema del libro, non appendici di biblioteche o librerie. Proprio per questa ragione: possono diventare laboratori di pensiero collettivo, spazi in cui il libro diventa esperienza condivisa, generativa di relazioni, idee e innovazione culturale, dimostrando che il valore di un libro non si misura solo in copie vendute, ma nella capacità di connettere e trasformare.

L’inevitabile crisi delle librerie unita alla capillarità dei canali on-line e alla velocità di stampa ‒ anche di poche copie ‒ impongono forse una negazione di quello che è stato il mantra nel Novecento, ovvero la necessità di diffondere il libro? In fondo oggi poche copie possono già determinare un movimento culturale importante e agire sotterraneamente. I gruppi di lettura sono come gli uomini libro immaginati da Ray Bradbury in Fahrenheit 451? Connettere i lettori forse oggi è più urgente in sostanza che diffondere i libri?

Non credo che la crisi delle librerie ‒ anche legata al caro affitti e alla trasformazione delle città, credo vada ricordato ‒, la capillarità dei canali on-line e la velocità di stampa impongano una negazione della necessità di diffondere il libro. Al contrario, credo che ci obblighino a ripensare cosa significa “diffusione”. Il libro non è solo un oggetto da vendere, come dicevo prima, è un veicolo di idee, visioni e relazioni. I gruppi di lettura svolgono oggi un ruolo cruciale in questo ecosistema rendendo viva la circolazione culturale. Connettere i lettori, creare comunità in cui il libro diventa esperienza condivisa, è oggi più urgente che mai. Nel mio libro ho cercato di mostrare il potenziale trasformativo della lettura in questo senso: il ruolo che può avere nel contrasto alla solitudine, nella rigenerazione urbana e nel ripensare la costruzione della salute.

Come deve essere oggi un luogo per la lettura?

Tutti i luoghi possono diventare luoghi di lettura. Questa è una delle lezioni principali che ho imparato nel mio viaggio tra le nuove comunità della conoscenza: parchi pubblici, portinerie dei condomini, e così via. I veri luoghi della lettura sono quelli in cui il tempo della lettura viene rispettato, dove leggere significa poterlo fare senza fretta e senza distrazioni, trasformando l’atto in un’esperienza piena e condivisa.

Questa consapevolezza sembra quasi ovvia, eppure apre una prospettiva nuova: la lettura, quando diventa protagonista di un luogo, può riabilitarlo e restituirgli un significato completamente nuovo. Nel libro parlo, per esempio, della lettura nei luoghi di cura: cosa accade quando, in un reparto ospedaliero, la domenica pomeriggio che non passa mai per i pazienti ricoverati si riempie di storie e di incontri attorno ai libri?

Ci sono però spazi che più di altri dovrebbero porsi l’obiettivo di rendere evidente il potenziale trasformativo della lettura, e di volerla dinamizzare: penso alle librerie, alle biblioteche, e in particolare alle biblioteche scolastiche. Per quanto riguarda le biblioteche, inutile dirlo, una riflessione sugli orari di apertura diventa persino più urgente della progettazione dello spazio, su cui invece, mi pare, siamo più attrezzati.

E infine cosa è per lei il piacere di leggere un libro? E il primo libro che ricorda e l’ultimo che le ha dato più piacere e perché?

Leggere per me significa riconnettermi autenticamente con me stessa, riscoprire parti di me che la vita quotidiana a volte non mi permette di frequentare. Avere una profonda consapevolezza del potere della lettura e di ciò che attiva dentro di noi mi ha permesso di rendermene conto pienamente… ed è esattamente ciò che vedo accadere spesso con i miei studenti e le mie studentesse.

Leggere mi aiuta ad allenare la mia capacità di comprendere il mondo, le persone, le emozioni. Mi permette di sperimentare sensazioni e stati d’animo, anche quelli sgradevoli o inquietanti, che pur non volendo sentire mi arricchiscono profondamente. Mi piace la sensazione di essere messa in difficoltà da una lettura: a volte è come una caduta libera, ma sapendo di avere un paracadute.

Il primo libro che ricordo nitidamente da bambina è Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne: un’avventura piena di descrizioni e meraviglia, che mi lasciò con una sensazione di stupore e di entusiasmo difficile da dimenticare.

Pur essendo un amante della saggistica, tra gli ultimi libri letti, voglio citare due romanzi molto diversi che mi hanno nutrita di emozioni completamente contrastanti: Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, romanzo d’esordio di Michele Ruol pubblicato da TerraRossa, è un libro che mi ha profondamente emozionato, provocando quell’effetto scomodo al quale facevo riferimento che a volte la lettura riesce a dare. L’anno in cui parlammo con il mare di Andrés Montero, pubblicato da Edicola Ediciones, è stato come una medicina: celebra il valore delle storie, esattamente quello che hanno per me.