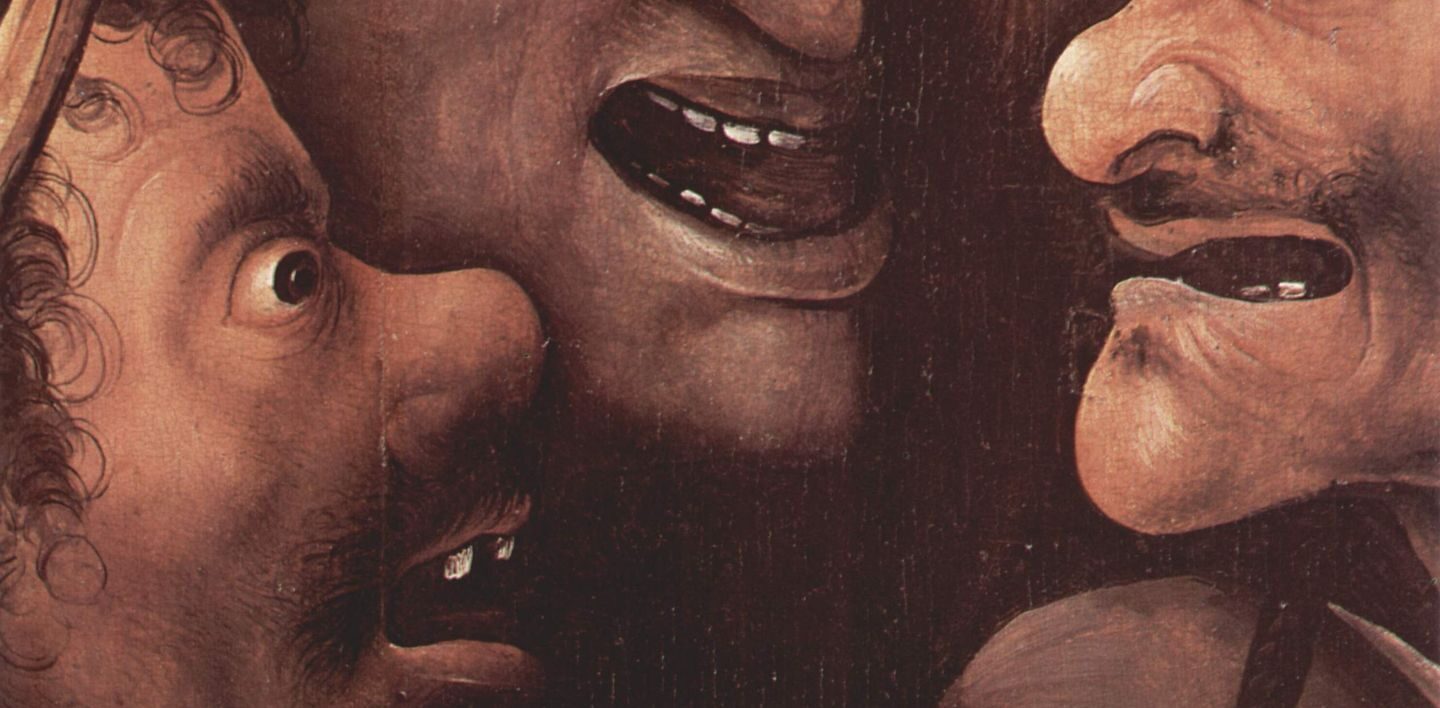

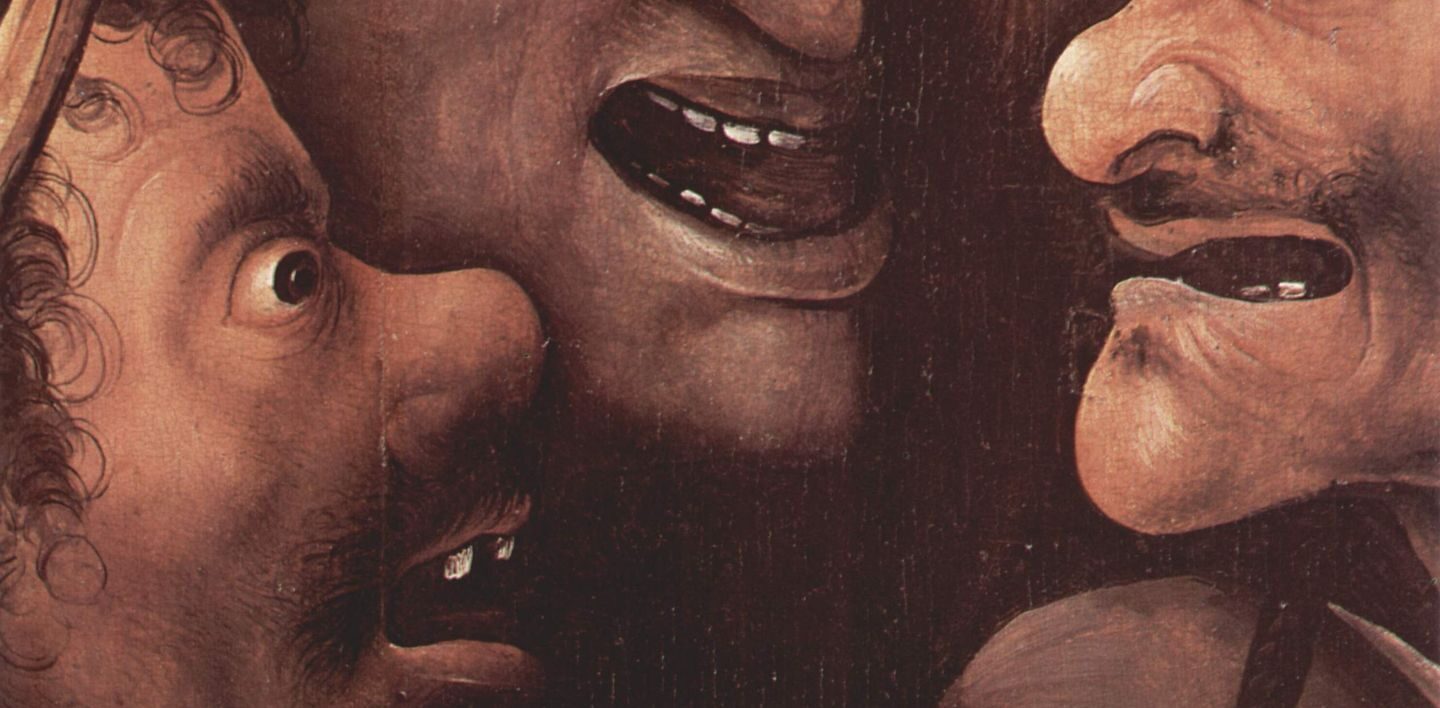

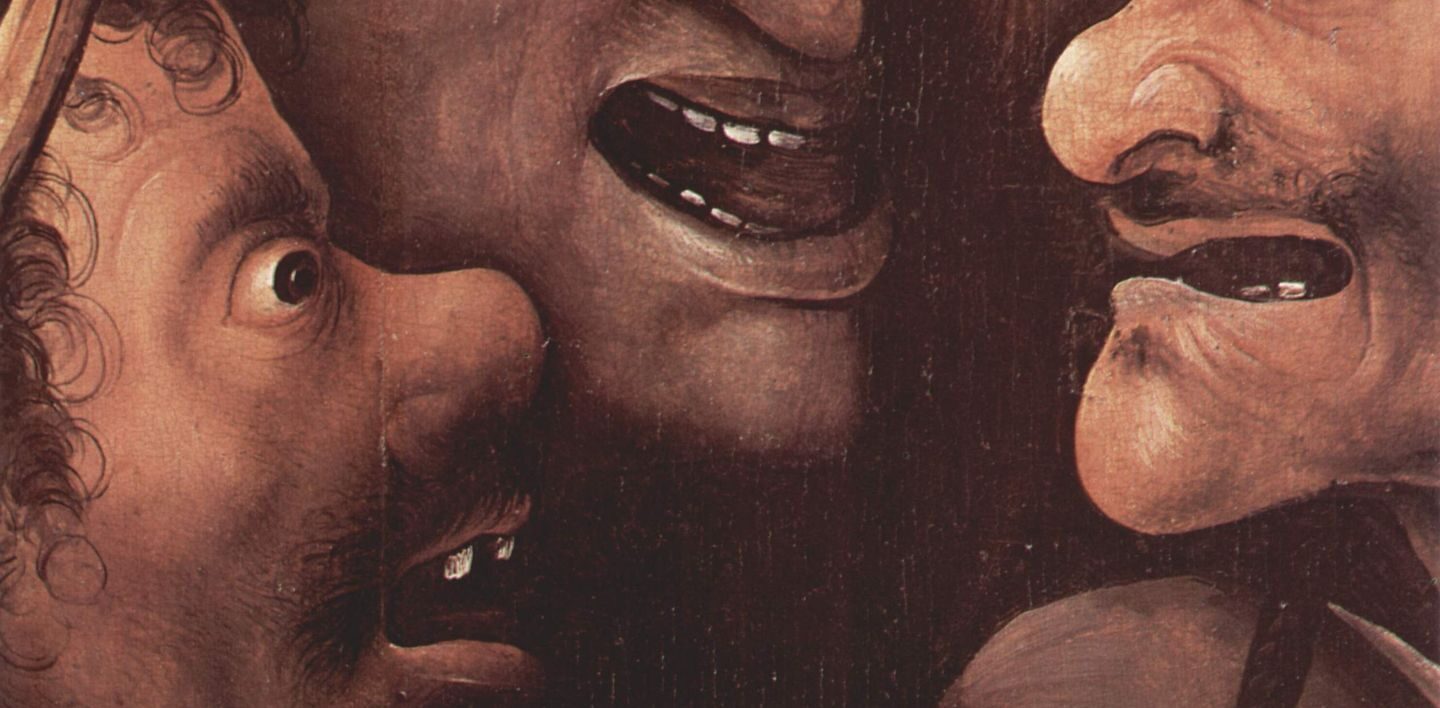

P er ogni dolore orofacciale c’è una clinica, per ogni clinica c’è una delusione e una cura e poi di nuovo una delusione; per ogni errore diagnostico c’è l’aggravarsi del dolore o l’avanzare di un fastidio diverso, nuovo e nuovamente raccontabile. Pathemata (2025) di Maggie Nelson è la testimonianza di una malattia per mano ‒ per bocca, cioè ‒ di una scrittrice. Il sottotitolo recita infatti: O, la storia della mia bocca. Ma se i denti, la lingua, il palato, la mandibola servono a masticare, triturare, e infine digerire ciò che entra nel corpo, allora questo è anche il racconto di una disfunzione narrativa: di un dolore che viene preso a oggetto del libro fin troppo letteralmente; di un’intossicazione romanzesca. Non è un caso che nel testo di Nelson non si parli quasi mai di cibo, di ciò che dovrebbe (potrebbe) alimentare quei due corpi che si sovrappongono continuamente: quello di carne e quello di cellulosa.

In questa collana di patemi e paure ipocondriache, che luccicano come perle o, meglio, come i denti di un mostro nel buio di una camera da letto, Nelson ci guida dentro e fuori dalla fessura tra le sue labbra, continuamente: proprio come se fossimo la sua lingua, i suoi denti, il suo fiato o le sue parole; uno spiffero, un passaggio, tra le memorie della sua bocca. Facciamo avanti e indietro senza sosta, tra passato e presente, diagnosi e controdiagnosi, tra prima e dopo il Covid-19, prima e dopo un sogno movimentato da appuntarsi in dormiveglia. Il rischio però che il libro possa essere solo o poco più che testimonianza di un dolore ben localizzato ma inspiegabile resta molto forte. Specie se lo paragoniamo a Lo sbilico (2025) di Alcide Pierantozzi, un altro recente testo che parla (al maschile) di malattia, raccontata dal punto di vista privilegiato e claustrofobico di uno scrittore e che, appunto, molto più che Nelson, sfida tanto la forma del referto medico quanto quella romanzesca.

Se i denti, la lingua, il palato, la mandibola servono a masticare, triturare, e infine digerire ciò che entra nel corpo, allora questo è anche il racconto di una disfunzione narrativa: di un dolore che viene preso a oggetto del libro fin troppo letteralmente; di un’intossicazione romanzesca.

Ma basta anche pensare ad altri due titoli, per certi versi ancora più simili a quello di Nelson: Storia della mia lingua di Claudia Apablaza (2023) e La storia dei miei denti di Valeria Luiselli (2016). Titoli (e dolori) simili, soprattutto i primi due, ma su quello di Luiselli in particolare vale la pena soffermarsi: è infatti un romanzo che utilizza una forte voce narrante, quella di Gustavo Sánchez Sánchez, “il miglior banditore d’asta del mondo”, per costruire un’impalcatura romanzesca solida e piena d’inventiva. A partire dai suoi denti finti, incastonati, appartenuti un tempo a Marilyn Monroe (sic!), La storia dei miei denti si trasforma infatti in una serie di racconti incastonati tra le gengive di Gustavo e del lettore, per ricostruire una “collezione dentale” da battere all’asta come un geniale prodotto da collezione: il lotto 49 di Luiselli è infatti la dentiera che Gustavo decide di battere come solo un romanziere potrebbe fare. Sono i denti che la costituiscono ma sono anche i racconti che animano le pagine del libro: “Se ne avessi parlato come Svetonio narra la vita dei dodici cesari sarebbe stata tutta un’altra storia. Non racconti falsi, ma ispirati ad alcuni dei miei scrittori preferiti”. Non stupisce allora che il titolo del libro di Luiselli corrisponda esattamente a ciò che si trova al suo interno: storie meravigliose di singoli denti.

Nel libro di Nelson, invece, non c’è affatto questa invenzione e alla parola “storia” del sottotitolo dobbiamo dare un significato metaforico, probabilmente metaletterario. Del resto, basta arrivare a p. 12 per capire che anche Pathemata parla di lingua e di bocca per parlare di altro: nello specifico, del “ruolo letterale e simbolico della bocca nella vita di una scrittrice”. Proprio nella sua “lingua”, visionaria e concreta (in una parola, appunto: letteraria), Pathemata è un libro esile ma “squilibrato, lercio, come una muffa che cresce sotto il coperchio di un barattolo di marinara”. Un piccolo libro pieno di pagine che “schizzano dalle crepe” di un corpo pulsante dal dolore e dal piacere masochistico di provare qualcosa; un corpo che si struscia a terra come Britney Spears nelle sue performances più disperate, fatte apposta per disgustarci e sedurci (“è come se una zampa ispida avesse frugato nel mio cervello e avesse tirato fuori questa macchia di gelatina”). Di una parola che spinge, spinge, spinge contro i nostri occhi come la lingua della protagonista da bambina spingeva contro il suo palato.

Pathemata diventa un libro sul rapporto tra interiorità e assimilazione: succede quando uno spazio intimo, domestico e sociale insieme come la bocca (per statuto luogo di confine, tra dentro e fuori) diventa giorno dopo giorno un’istanza di pericolo e mostruosità; di solitudine, di isolamento sociale.

La protagonista di Pathemata ha un’amica che dopo aver assunto un farmaco sperimentale defeca i pasti esattamente come li ha ingeriti: “gli escrementi uscivano come pasti completi, ogni boccone riconoscibile per quello che era stato al momento di ingerirlo. Potevi rimetterlo su un piatto e servirlo, mi dirà”. Ecco la domanda che Pathemata pone con più forza: cosa succede se anche la scrittura diventa così? Se anche noi abbiamo ingerito un farmaco che ci fa defecare il dolore così com’è, senza digerirlo? Se raccontiamo solo per ripetere, e non per trasformare?

Forse la colpa è del Covid: “la pandemia sta uccidendo il caso, la coincidenza, la sorpresa, lo straniamento ‒ in poche parole, tutte le condizioni che rendono possibile la magia” (leggi: la scrittura)? E, a onor del vero, la protagonista ci prova a resuscitare quella magia. Lo fa osservando per una volta un’interiorità che non sia la sua propria: così, inizia a osservare la lavastoviglie.

Esamino i gusci d’uovo rimasti incastrati nel braccio girevole, l’imperscrutabile disco d’argento che galleggia all’ombelico della macchina. Mi chiedo se potrei rendere interessante la lavastoviglie grazie alla pura forza dell’attenzione.

La bocca, del resto, non è solo l’organo della parola: è il luogo dove la parola incontra il limite del corpo. Se i denti sono la parte più dura e affilata, Pathemata ci ricorda che anche loro si consumano, si spezzano, scricchiolano. Come la lingua; come la scrittura. Ed è proprio qui, però, che il libro barcolla: Maggie Nelson resta fin troppo fedele alla sua lingua ‒ precisa, dolorante ‒ e raramente osa immaginare deviazioni dalla propria traiettoria. Manca l’invenzione, la storia, che dia al dolore una seconda bocca: insomma, una lingua che non sia solo ‒ letteralmente ‒ la sua. Proprio qui si gioca il confine tra vulnerabilità e vittimismo, tra scrittura del dolore e dolore come alibi per non provare a inventare altro. Inventare, digerire, trasformare. E poi servire. Sa farlo ancora Nelson? Sanno farlo ancora le scrittrici? E soprattutto: sappiamo farlo noi?

Maggie Nelson resta fin troppo fedele alla sua lingua ‒ precisa, dolorante ‒ e raramente osa immaginare deviazioni dalla propria traiettoria. Manca l’invenzione, la storia, che dia al dolore una seconda bocca: insomma, una lingua che non sia solo ‒ letteralmente ‒ la sua.

Provi a non pensare la mia lingua è troppo grande per la mia bocca ma, piuttosto, il mio palato è troppo stretto per la mia lingua, ha detto il dentista specializzato in taping notturno. […] (Che cos’è poi un palato?) Mi ha ricordato di quando i dottori erano preoccupati per le dimensioni del bambino nel mio utero.