S i nasce tutti figli. Si cresce promiscui nello stanzone claustrofobico dell’infanzia. Si trova un fratello e ci si identifica, fino a lasciarsi penetrare. Poi lo si tradisce: se si ha cara la pelle, bisogna diventare ladruncoli e puttane. Nascondersi, ingannare e partire: solo allora, si comincia finalmente a scrivere.

Abdellah Taïa nasce nella biblioteca pubblica di Rabat. Imbastardendo neocolonizzazione, mondo queer e la crème de la crème della grande littérature française, Taïa scrive e riscrive, in una dozzina di autofiction, romanzi autobiografici e simili incroci, la storia infedele di un giovane marocchino alle prese con il diventare uomo, dall’infanzia esaurita a Hay Salam nella casa familiare fino all’arrivo in Europa, il dottorato alla Sorbonne e un’ascesa letteraria che lo porta a essere tra i punti di riferimento della world literature contemporanea.

Quando ce lo si trova di fronte (mette le mani avanti: “I never present myself as a writer”), col suo accento francese, un accenno di baffetti e lo sguardo disponibile e appuntito (“especially in France: they say ohlalà!”), sembra un po’ un simpatico cantore (“It’s like Victor Hugo is in front of them!”) del Marocco più povero, autentico e tradizionale: la stessa impressione che ha portato uno come Edmund White a definire i libri di Taïa “pieni di amore” e il suo alter ego “fiero, sveglio e flessibile”, “almost feminine in his desire to please, boyish in his enthusiasm and trusting nature”. Poi, però, si scorge un profilo un po’ meno pacificato, un’ombra: una fulminazione che fa di lui quasi un miracolato.

Nel 2006, il magazine marocchino TelQuel chiede a Taïa di parlare della sua sessualità: le reazioni del pubblico sono forti – sorprendenti, considerando che il suo primo bestseller in Marocco, la raccolta autobiografica Le rouge du tarbouche (2004), tutto faceva tranne mistero sull’omosessualità del protagonista. Non musulmano, infedele, prostituta: insulti, scandalo e minacce di morte, nel silenzio dell’intellighenzia locale. Taïa persevera in risposta a una stretta del governo sulla pubblica moralità, nel 2009 pubblica un editoriale sempre su TelQuel intitolato L’omosessualità spiegata a mia madre, una lettera sincera e non apologetica in cui auspica una rivoluzione culturale del Paese contro l’ipocrita e complice tradizionalismo della classe dirigente.

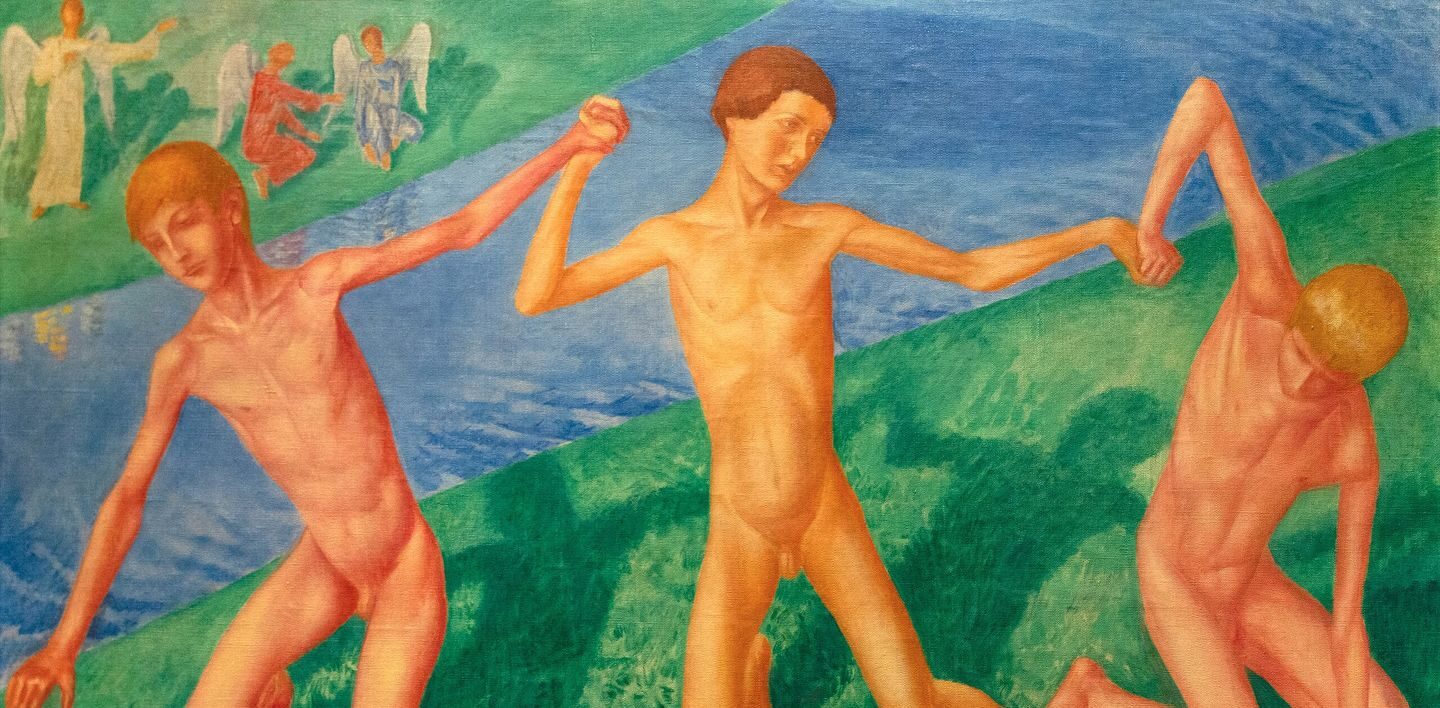

Non sopporto più l’ipocrisia e le sue devastazioni in Marocco. Non sopporto più che venga data di noi un’immagine stereotipata, “folklorizzata” allo scopo di attirare turisti. Non sopporto più che non si veda la reale ricchezza di questo paese: l’immaginario, le storie, il mistero. LA GIOVINEZZA.

Imbastardendo neocolonizzazione, mondo queer e la crème de la crème della grande littérature française, Taïa scrive e riscrive, in una dozzina di autofiction, romanzi autobiografici e simili incroci, la storia infedele di un giovane marocchino alle prese con il diventare uomo.

Il racconto di questo viaggio tocca tutti i suoi libri, ma soprattutto il romanzo breve L’esercito della salvezza, pubblicato in Francia da Seuil nel 2006, poi esportato negli Stati Uniti da Semiotext(e) e in Italia da Isbn edizioni. Allontanandosi dai resoconti di emancipazione e liberazione più canonici, il libro intreccia sesso, linguaggio e letteratura postcoloniale per raccontare in uno stile apparentemente semplice e ritmato (scandito sulla fièvre dello scrivere, come la chiama Taïa) quell’affastellarsi non definitivo e irrisolto di coming out, coming of age e profuso cumming che è l’adolescenza. Lo spazio incestuoso della famiglia, la fusione con il fratello amatissimo e i primi incontri con altri uomini, fino al difficile arrivo a Ginevra e alla scoperta di un altro sé: questo è il percorso verso la reinvenzione dall’interno di ciò che significa devenir un homme, e in particolare un homme arabe et marocaine; questa, in altre parole, è la rotta di Abdellah verso la creazione di un proprio esercito della salvezza.

Prima parte. Si comincia da una casa e tre camere: una per il padre Mohamed; una per Abdelkébir, il fratello maggiore; una, infine, per tutti gli altri: Abdellah, la madre M’Barka, il fratello minore e le sette sorelle. Zero letti, solo tre panchine e la naturale vivacità di uno spazio in cui si consuma la vita di undici persone (e, per inciso, l’infanzia e l’adolescenza del piccolo Abdellah). M’Barka, una presenza ingombrante, “sempre in mezzo a noi”, trasversalmente definita in ogni articolo e libro come fiera, straordinaria dittatrice (“Mia madre è dappertutto”, rivela Taïa in un incontro ad Amsterdam, “Era più gay e queer di me: ha dominato mio padre, ha programmato mio fratello per portarci soldi, per salvarci dalla povertà”). Un’assenza: il padre, diseredato dal fratello, guidato dalla sorella nella scelta matrimoniale, testimone impotente delle avances del cugino verso la moglie. Mohamed sembra incapace di agire: anche nelle sere in cui M’Barka non gli accorda il suo corpo, lui alza la cintura ma non colpisce, al massimo si sfoga staccando la corrente alla casa: “faceva solo finta, sapeva di esserne incapace”. E infine Abdellah, felicemente inglobato nell’organismo familiare.

Questa sezione del libro descrive la prima delle tre fasi che il filosofo Paul Ricouer formula nella costruzione di un’identità narrativa, ovvero la prefigurazione: “imitare o rappresentare l’azione significa innanzitutto pre-comprendere cos’è l’agire umano, nella sua semantica, nel suo sistema simbolico, nella sua temporalità”. L’esperienza non formalizzata dei codici del vivere tocca Abdellah come parte di un tutto indifferenziato, di cui comincia a capire le regole ma, per ora, più di tanto non si distingue.

Taïa rappresenta (ma sarebbe meglio dire: Abdellah vive) la forte prossimità dei corpi e la pubblica intimità negli spazi angusti della casa attraverso un immaginario vivacemente incestuoso. Nella camera di Mohamed, i genitori fanno spesso l’amore: “lo sapevamo. In quella casa sapevamo tutto di tutti”. (Dal romanzo Colui che è degno di essere amato: “sentivamo tutto e anche di più”. Da La vita lenta: “Il problema era l’intero palazzo. si sentiva tutto”. Da Mon Maroc: “In Marocco nessuno viene mai lasciato solo, la privacy è inesistente”). Il giovane protagonista sogna “mio padre dentro mia madre. Il sesso duro e grande (non poteva non essere grande!) di mio padre penetrava la vagina enorme di mia madre”. La realtà della famiglia ha un “forte gusto sessuale, come se tutti ci mescolassimo incessantemente, senza alcun senso di colpa” e Abdellah si dice pronto “a dare una mano, eccitato, felice e ansimante con loro”.

Nel quadretto familiare rientra anche la zia Fatéma, che allattando al posto di M’Barka il piccolo Abdelkébir diventa per lui una “seconda madre”. Quando un giorno Abdellah, che ormai ha compiuto otto anni, viene picchiato da una banda di ragazzi, Fatéma “estrasse il seno destro e me lo mise in bocca. Mi rivedo poppare come un bebè, il latte di Fatéma, dal sapore intenso, mi invade la bocca, il palato, la gola, lo stomaco, gli intestini. Adoravo quel contatto e quel liquido; ho ancora il suo latte dentro di me; la chiamavo mamma”. Un tema tipico della scrittura di Taïa, qui come in altri romanzi, è proprio l’assoluta mancanza di confini tra amanti, figli, fratelli e nipoti, mischiati in un’orgiastica unione e fusione di nomi, personaggi, persone (specialmente se madri e figli). Nessun senso di colpa a riguardo, al massimo la delusione quando l’unione effettiva non si compie. Per ora, si è detto, l’io è un tutto indistinto.

Un tema tipico della scrittura di Taïa, qui come in altri romanzi, è proprio l’assoluta mancanza di confini tra amanti, figli, fratelli e nipoti, mischiati in un’orgiastica unione e fusione di nomi, personaggi, persone (specialmente se madri e figli).

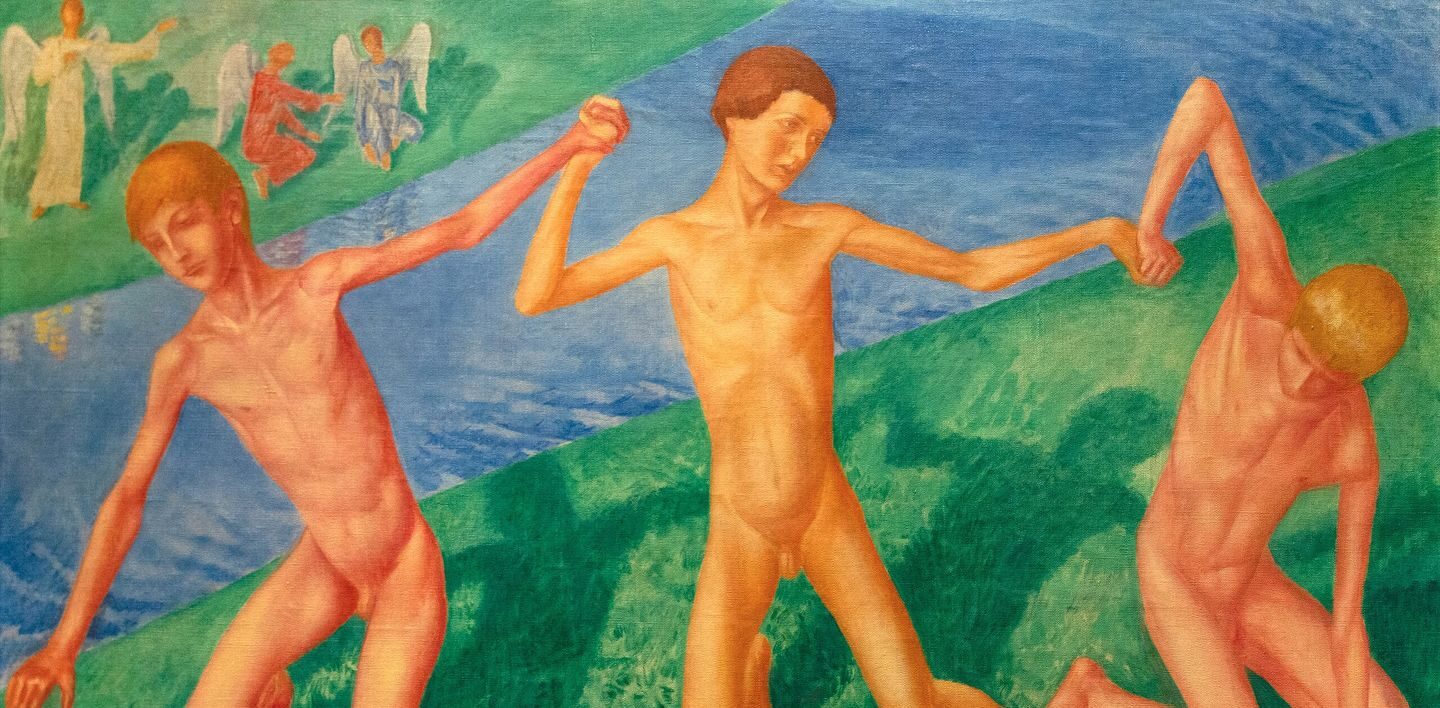

La dichiarazione di amore per il fratello è riservata a quattro lucidissime e tenerissime pagine di L’esercito della salvezza, in cui il desiderio sessuale, l’affetto e il bisogno di protezione si mescolano indissolubilmente. Fin dall’incipit del capitolo, ritmo, febbre e ripetizione: “È mio fratello! Sì, mio fratello, mio fratello grande. È mio. Io ho un fratello grande… un fratello davvero grande! Si chiama Abdelkébir. È grande. È più di un fratello. Abbiamo lo stesso padre, la stessa madre. È il primo maschio, io sono il secondo”. Nuclei, accenti e variazioni: “mi ha fatto conoscere i libri, i suoi libri, e la musica, la sua musica. Il piccolo letto, il nostro letto”. Mosse a tempo di valzer: “conoscevo la pelle del suo viso, delle sue orecchie, delle sue mani. Libri, libri, libri. Lo toccavo, lo analizzavo, lo fiutavo. Avevo voglia di chinarmi. Avevo voglia di allungare la mano. Avevo voglia di un’infinità di cose”.

In questo stile paratattico, semplice e un po’ funkeggiante, Taïa riproduce il gioioso desiderio di fusione di Abdellah con il fratello, maschio di riferimento e suo doppio potenziato. Nelle occasionali incursioni clandestine nella camera di Abdelkébir, il piccolo Abdellah osserva le mutande macchiate di sperma, le sniffa, assaggia il suo sperma: “quello sperma veniva da lui. Era lui”.

In questa descrizione si esprime il secret gaze tipicamente gay di Abdellah, che con Abdelkébir si muove sempre e soltanto sul piano del desiderio irraggiungibile; guardare, ma da una distanza incolmabile, mai potendo toccare l’oggetto delle proprie fantasie. I due partono per una vacanza insieme a Tangeri. “Ho l’abitudine di osservarlo con discrezione”. Guardarlo dormire, rimanere ipnotizzato, nuotare tutto il pomeriggio tra i peli neri della sua schiena, fino a rivedere nel suo culo nudo la forma delle natiche della madre. C’è un abisso di desiderio e distanza nei verba volendi che costellano la seconda parte dell’Esercito della salvezza, nel voler toccare, palpare e vedere delle chiappe fraterne. “Non che siano belle, ma appartengono ad Abdelkébir”. Sempre come un voyeur, rubando – si può agire solo “discretamente, venerando di nascosto con gli occhi”, come Abdellah fa con l’amico Ali in Le rouge du tarbouche.

Taïa è ossessionato dall’idea di fondersi con l’altro: “La mia idea di amore è questa: entrer dans la peau de l’autre”. In L’esercito della salvezza, l’insieme di amore, violenza e tenerezza si nasconde sotto uno stile apparentemente piano, giocato tra mutande sporche e nomi propri. In un capitolo di Melanconia araba (2020) troviamo qualcosa di simile quando Abdellah si trova a scrutare il ragazzino a capo del branco che lo sta stuprando (“puttana, piccola, dammi il tuo culo”). Cercando in lui delle tracce di affetto e di tenerezza, Abdellah prima gli dà un nome, quello del cugino Chouaib; poi si arrabbia quando si sente chiamare con il nomignolo falso, violento e impositivo di Laila. In un altro romanzo, Colui che è degno di essere amato, il protagonista Ahmed si masturba insieme a un nuovo amante pronunciando “ana enta”, io sono te, ripetendo a pappagallo le due parole in arabo, pronto a esplodere di piacere nella sua lingua di origine. I nomi, insieme al sesso, sono il punto centrale nella ricerca di una simbiosi amorosa.

Taïa è ossessionato dall’idea di fondersi con l’altro: “La mia idea di amore è questa: entrer dans la peau de l’autre”.

Comincia la seconda fase descritta da Ricouer nella formazione dell’identità narrativa: la configurazione, il mettere-a-storia la propria esperienza, trovare una mediazione tra gli eventi individuali e la storia complessiva. Abdellah impara a manipolare le parole, a farsi spazio tra i dieci corpi che vivono insieme a lui, a diventare qualcos’altro (ma in realtà questo processo era in corso già da tempo). La fusione non ha funzionato: è ora di provare a diventare uomo.

Terza parte. Abdellah si trova presto un nuovo grande fratello, un altro dittatore: Jean, un professore svizzero in visita a Rabat, che diventa suo amante. In lui Abdellah vede, in una prospettiva a suo modo controesotica, una via di salvezza dalla povertà e una porta di accesso al mondo intellettuale: “un uomo occidentale. un uomo colto, l’uomo dei sogni”. Dopo mesi di fitta corrispondenza e una fuga romantica in Svizzera, Abdellah decide di spostarsi a Ginevra per studiare letteratura francese, trasferendosi definitivamente da Jean. Quando arriva in aeroporto, non trova nessuno: è stato abbandonato. La prima esperienza dell’Europa consiste proprio nel capire di non essere a casa.

Il critico indiano Homi K. Bhabha la chiama unhomeliness: la condizione di infamiliarità che prova chi vive delocalizzato, nel mezzo tra due mondi. Se trovarsi un’identità significa identificarsi-con e identificarsi-contro, con tutto l’insieme di minaccia, di perdita, di riparazione e di rifiuto che questo comporta (sto qui utilizzando le parole della studiosa queer Eve Kosofsky Sedgwick in Epistemology of the closet, 1990), in questo gioco di identità e domande (cosa vuol dire essere arabo? uomo? gay? europeo? letterato?) Abdellah si scopre s-casato. Bhabha parla di un’iniziazione extraterritoriale e crossculturale; Abdellah Taïa, che si trova a lavorare su un piano di urgenza diverso, si interroga certo sulla questione, ma soprattutto si chiede dove poter trovare da dormire e da mangiare.

Se trovarsi un’identità significa identificarsi-con e identificarsi-contro, con tutto l’insieme di minaccia, di perdita, di riparazione e di rifiuto che questo comporta, in questo gioco di identità e domande (cosa vuol dire essere arabo? uomo? gay? europeo? letterato?) Abdellah si scopre s-casato.

La prima soluzione è scordare chi si è, tagliarsi fuori dal mondo, diventare un’ombra (da Melanconia araba: “Sarei stato quello che non si dice, quello che non esiste” – cosa non molto difficile, per chi si trova in Europa senza soldi né alloggio). Seguire l’esempio di Samira Said, l’amata cantante e danzatrice del ventre egiziana che con lo scandalo e il suo ombelico insegnò agli uomini arabi il fascino della trasgressione; o di Marilyn Monroe, la ragazza orfana stuprata dal mondo ma eternamente pura. Non si sarebbe trattato di un cambiamento improvviso: da anni Abdellah, girando per strada in Marocco, viene chiamato quotidianamente piccolo demone, mostro, prostituta – e quello è solo il meno. Bisogna imparare a tradire, di nuovo.

In un’espressione ormai classica degli studi postcoloniali, Abdellah comincia a vivere nell’opacità di Glissant: “smettere, per il momento, di essere ossessionati da cosa c’è sul fondo della natura”; lasciarsi aperte le possibilità; essere in pace con l’idea di non capire l’altro, e arrogarsi il diritto di non farsi capire. Nascondere la verità, anche, e imparare a lanciare incantesimi: recedere dal mondo. “Ero curioso di stare nei panni di una prostituta”. Abdellah abbassa la testa e fa il docile, ha compreso la lezione di Mohamed: in ogni gioco, è necessario che qualcuno si sottometta, faccia lo schiavo, onori l’altro come colui che ha il potere. Uscendo dalla norma, negoziando, corteggiando; a volte anche succhiando. “Fingo di sottomettermi a questo mondo crudele”, scrive Taïa in un articolo per The Queer Arab Glossary: “dovrò pensare a una vendetta”.

A un certo punto, leggendo L’esercito della salvezza, si ha all’improvviso la netta sensazione che non si tratti solo di un’operazione letteraria, di un gioco formale di identità narrative. Certo, c’è anche questo: il libro è un sapiente intreccio di identificazioni e disidentificazioni tramite il riciclo e il ripensamento dei significati convenzionali di mascolinità, spiritualità, nazione. Lo studioso queer José Munoz definisce questo processo come “il rivelare le macchinazioni universalizzanti ed esclusorie del messaggio codificato e dirottarle verso l’inclusione e l’emancipazione di identità minoritarie”. Dare un nuovo significato alle grandi etichette per includere i margini. Vero.

Ma come anticipato, L’esercito della salvezza, e tutta l’opera di Taïa, racconta anche e soprattutto la lotta di Abdellah contro chi cerca di sputargli contro, stuprarlo, lapidarlo. “Now he’s fourteen, he seems to be used to rape. He does not complain. His ass in an offer. Mi hanno condannato a essere violentato ogni giorno, ogni notte, dappertutto. A dirty effeminate moroccan, a zamel. Una puttana”.

Non c’è spazio per piangere, o essere deboli. Un’ombra lo segue, dovunque vada. Un ragazzino di qualche anno più grande, di nome Naim, anche lui effeminato, anche lui zamel, anche lui cercato da corpi che non possono attendere, devono diventare uomini, grandi, potenti. E lo fanno – lo hanno sempre fatto, sempre lo faranno – proprio attraverso quell’ombra. Un presentimento. Poi, una fulminazione, che fa di Abdellah un miracolato. A boy to be sacrificed. Ora ha dieci anni, o dodici quattordici diciassette ventidue, a seconda del libro: è l’ora di diventare un uomo, di essere grandi, di fare sul serio. “Now I am 38 years old, and I can state without fanfare: no one saved me”. Non Jean, non M’barka, non Abdelkébir. “Sono diventato un altro, uno sconosciuto. To save my skin, I killed myself”. In L’esercito della salvezza c’è solo l’incipit: il processo è appena cominciato.

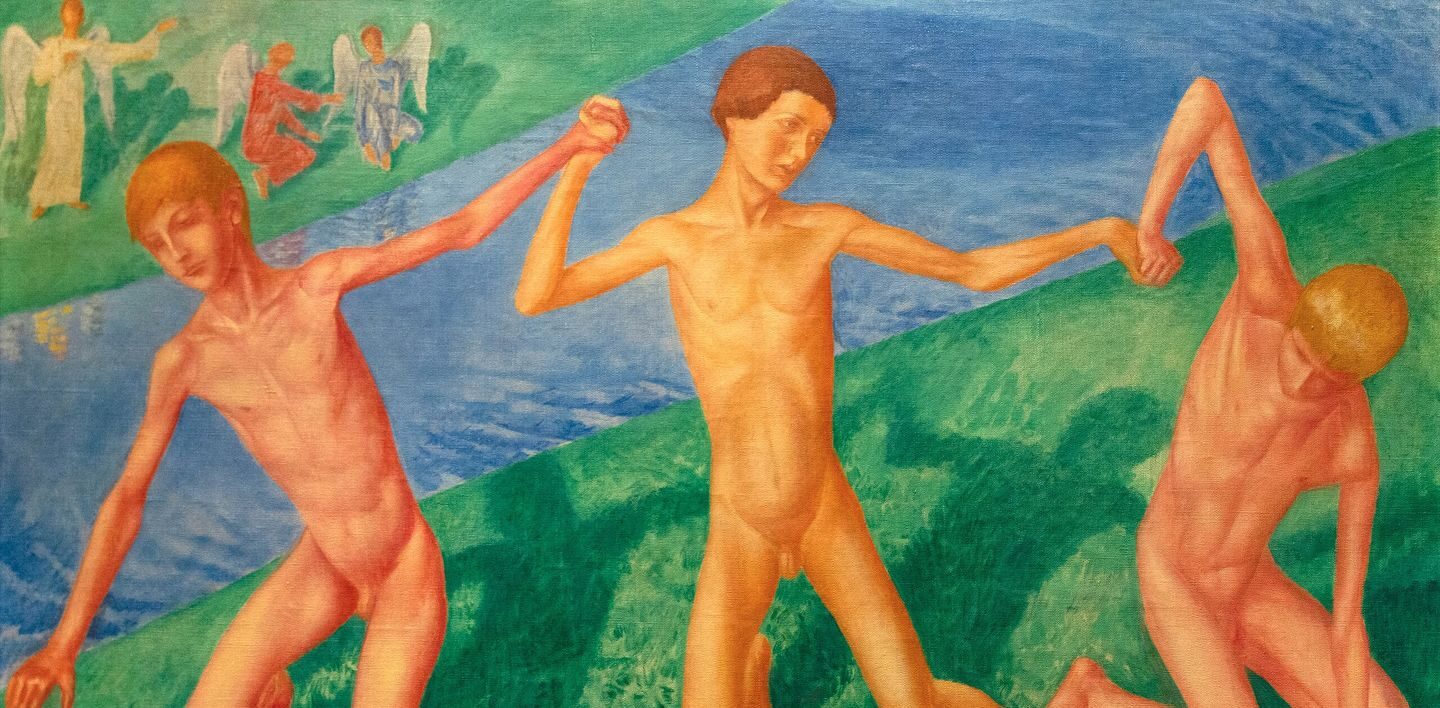

Quarta parte. Come porto sicuro di innocenza e purezza, il sesso gay. Vagando sperduto per Ginevra, Abdellah incontra uno sconosciuto che lo accompagna in un bagno pubblico. Lì, una dozzina di uomini si guardano e toccano con affetto, senza violenza, come compagni. In una scena di intensa e debordante sensualità poetica, ognuno di loro tiene la mano destra intorno al proprio sesso, mentre con la sinistra accarezza le natiche del vicino, in un circolo di reciprocità e fratellanza. “Questo è l’amore”, dice la voce narrante di Colui che è degno di essere amato, “avere la possibilità di trovare bello quello che la gente reputa brutto e indecente. Le palle, una foresta di peli nerissimi e un cazzo”. Scoprire l’intimità osservando un amico eiaculare latte o vedere, come in Un pays pour mourir (2015), “due cazzi incontrarsi, toccarsi, venire insieme, insieme tornare all’infanzia”.

Nella spanna di qualche minuto, l’uomo lo porta in un cubicolo, lo fa venire, gli regala un’arancia: “nient’altro. Un equo scambio di piaceri”. Qualche ora dopo, tornando alla sede dell’Esercito della salvezza che lo ha accolto, Abdellah trova in camera un nuovo compagno di stanza, un giovane ragazzo tunisino, che, notando la sua gracilità, osserva casualmente: “potresti passare per il mio fratello più piccolo”. Abdellah, quella sera, divide con lui l’arancia.

Un secondo incontro chiude il libro. Sul treno, di notte, un marocchino, un tedesco e un polacco si conoscono in inglese sospesi tra Spagna e Francia. Rafael, il meraviglioso amante, Mathias, suo innamorato perso, e Abdellah in procinto di lasciare Jean, in una locomotiva in cui tutti si trovano “lontani dalle proprie frontiere”. Nudi, insieme e sospesi, “siamo diventati fratelli di sperma e di sangue”. Un threesome in between, in movimento tra Oriente e Occidente, senza ancora una storia legittima alle spalle. Verso il riconoscimento reciproco. Verso, finalmente, una fratellanza vera.

Il francese semplice della sua prosa nasce dallo scontro tra il rifiuto della sottomissione all’académie française e dei suoi chic e dotti membri e la consapevolezza del potere della lingua colonizzatrice, “falsamente dolce e incredibilmente fredda”.

Abdellah, l’abbiamo visto, ha rinunciato fin dall’infanzia al suo residuo selvatico: era questione di vita e di morte. “Per me la vera felicità”, ammette all’Universiteit van Amsterdam, “era quando a sette anni ballavo per le mie sorelle. Le contaminavo, le rendevo gay, sia nel senso di gaie felici che gay gay”. Ride di gusto. Si ferma: una piccola pausa. Ci pensa. Riprende. “Sono dispiaciuto per quel piccoletto che non sono più io. Quel bambino effeminato l’ho perso per sempre”.

La letteratura non è che vampirismo: “siamo completamenti divorati dalle parole, dallo stile”. Non c’è salvezza o terapia nello scrivere. Ci si sacrifica nello stesso modo in cui si è morti in vita, si perdono parti di sé, della memoria e delle proprie tragedie. Il massimo che si può fare è fulminarsi di nuovo, inseguire quell’ombra e raccontare il mix di violenza, amore e tenerezza che ne è risultato. Si espone la contraddizione.

Contro i rischi di un’eccessiva intellettualizzazione, lo scrittore tiene sempre vicino a sé le voci polifoniche dell’infanzia: il mondo invisibile degli incantesimi e della religione di M’Barka (“your language, mother, is my language”), le sorelle, i jinns e gli spiriti dell’oltretomba, che molto più gli fanno scuola rispetto ai pur amati Genet, Proust o Pasolini. Queste voci, queste identità mescolate e rimescolate, hanno permesso ad Abdellah di parlare, creando un punto di unione tra individuo, società e mondo, mai accennando a pose vittimistiche o narrazioni autocelebrative. Sempre scongiurando il rischio di diventare una checca francese fatta e finita, di quelle che “si dimenticano dei poveri quando diventano intellettuali”. “Io un intellettuale? Una puttana sì, ufficialmente una puttana, mai un intellettuale”.

Per un progetto letterario di questo tipo, l’autofiction è la scelta di elezione: Taïa, che ha imparato fin da bambino le strategie narrative più forti per persuadere con le storie, nei suoi libri propone diverse configurazioni dello stesso narratore, che viene costantemente dislocato, ricollocato, reinventato. “Nonostante da Ho sognato il re i miei libri tecnicamente non riguardano me, sono tutti me”. Lui la chiama group autofiction: tutti i personaggi dei libri di Taïa sono in qualche modo momenti e riflessi diversi dell’identità narrativa di Abdellah. Reinventare il soggetto autobiografico e insieme il mondo, cercando di dire qualcosa di nuovo sulla realtà extraletteraria. Dare spazio alle voci.

Nel sottile interstizio tra urgenza materiale, costruzione autobiografica e polifonico altoparlante di voci e visioni sta la tensione di Abdellah Taïa, per i più primo scrittore maschio arabo gay; ma insieme, profondo e vivace rivisitatore di tutte e quattro le categorie.

Da figli e fratelli a ladruncoli e amanti: solo allora si comincia finalmente a scrivere. Arrivato ormai ai cinquant’anni, lo scrittore marocchino con la passione per il silenzio non è più da tempo l’eccitante ed esotico oggetto sessuale francese; ha smesso la ricerca della letteratura come salvezza e riscatto sociale; ha pure sviluppato negli anni una diffidenza per la borghesità intrinseca del romanzo, sebbene continui a pubblicare con cadenza biennale. Ora si dedica, tra le altre cose, alla prima passione della giovinezza, quella per i film e i blockbuster, e il loro linguaggio popolare: dopo l’adattamento di L’esercito della salvezza, sta presentando in questi mesi un nuovo corto, Cairo streets, a diversi festival europei. A dicembre esce il suo secondo lungometraggio, Cabo Negro, la storia di due ragazzi LGBTQ+ marocchini in cerca di libertà.

“Nell’avvicinarmi ai quarant’anni volevo essere visto. Il silenzio è una forma di viltà. La solitudine è la morte”. Dopo aver perso sé stesso, essersi invisibilizzato, avere cercato di riformulare dall’interno l’esperienza di un giovane uomo arabo e gay spatriato in Francia, Taïa ha ora un nome, è ufficialmente qualcuno. Ma lui lo sa, “non portiamo niente con noi nella vita lenta”. Libertà, uguaglianza e fraternità, in qualche modo, sono state trovate, discusse o abbandonate per sempre. Quello che rimane è la gioia di uno scrittore che ama presentarsi come non-scrittore, la tristezza di chi sa che scrittore lo sarà comunque per sempre, e la caparbia ostinazione di chi sullo scrivere del perdersi e del ritrovarsi ci ha costruito una carriera. “Non serve che capisci tutto. L’importante è continuare a muoversi”, senza mai fermarsi. “E poi un giorno, senza saperlo, capirai”.