L’ Italia ha trasformato radicalmente negli ultimi trent’anni il proprio rapporto con il crimine organizzato. Si è infatti passati da una forma di totale rimozione, di omertà, a una forma di narrazione estesa, frutto certamente del coraggio di chi ha saputo raccontare la mafia andando oltre la stretta cronaca, definendone i confini sociali e antropologici, ma anche dei mutamenti generati dalle stragi di Capaci e di Via d’Amelio a Palermo. Quelle stragi, figlie di una strategia inedita da parte della mafia, hanno prodotto una reazione civile, ma soprattutto un mutamento emotivo nella società.

La mafia, la camorra e il crimine organizzato in generale riflettono infatti un carattere più ampio da cui nessuno si può sentire realmente escluso. Non si tratta più solo del fare crimine, ma di una visione della società e di una cultura nazionale da cui nessun camorrista o mafioso è estraneo, ma di cui anzi è parte fondante nel concepire la propria struttura gerarchica, la propria famiglia, ma anche nell’essere parte dell’elaborazione di quella idea di società civile che coinvolge evidentemente ogni cittadino.

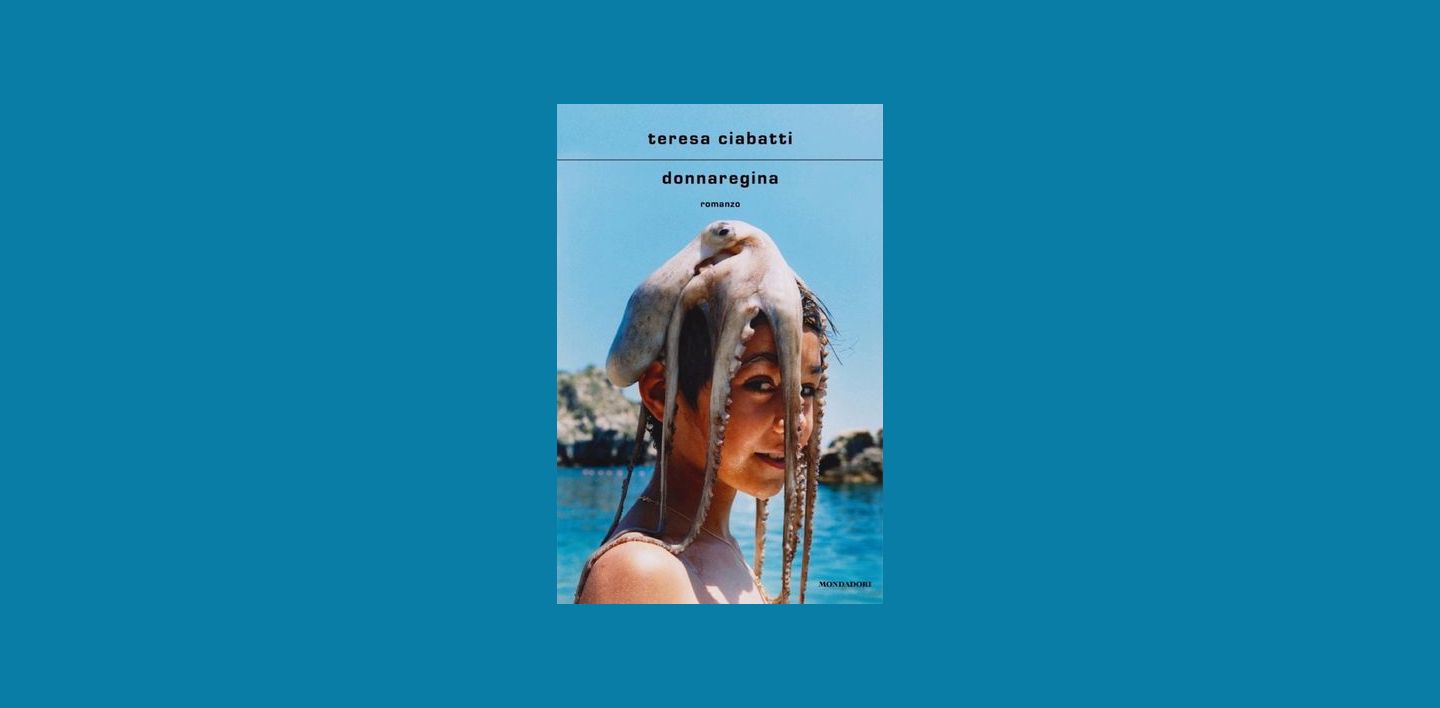

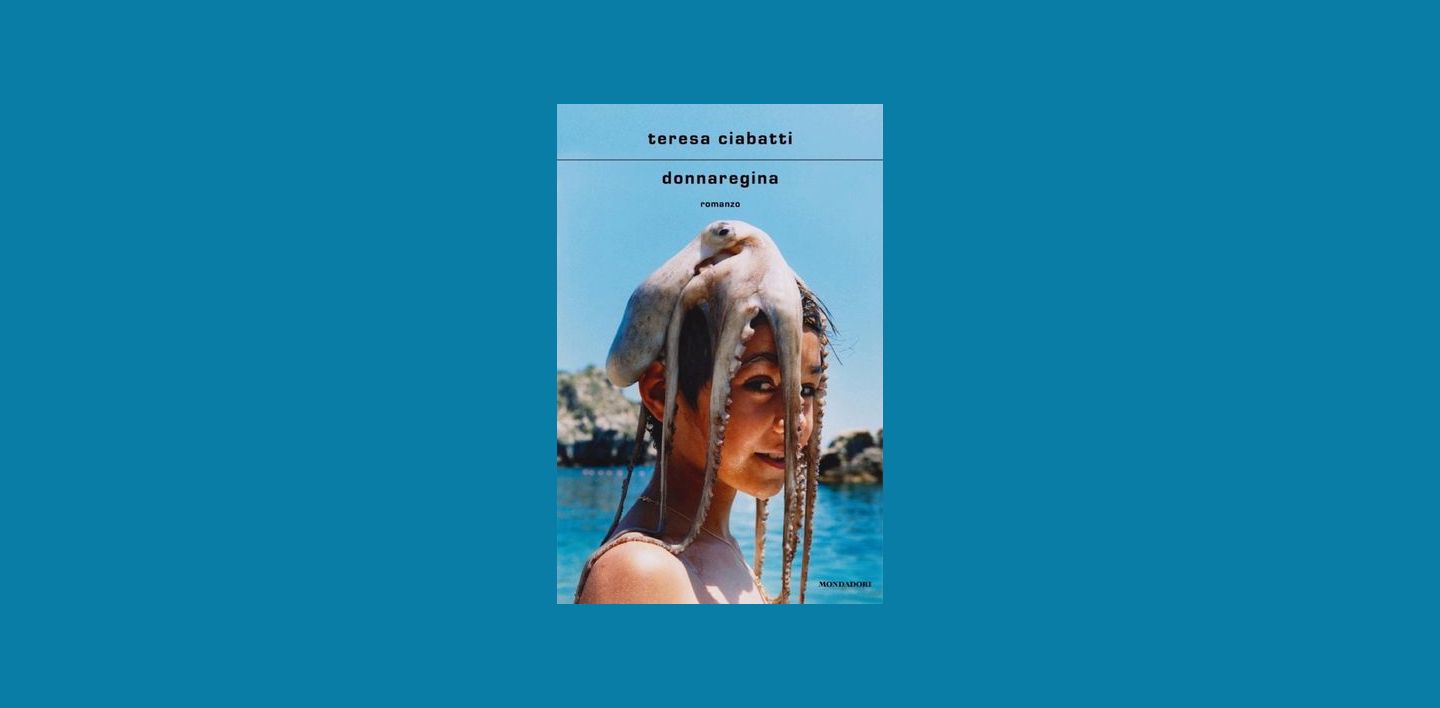

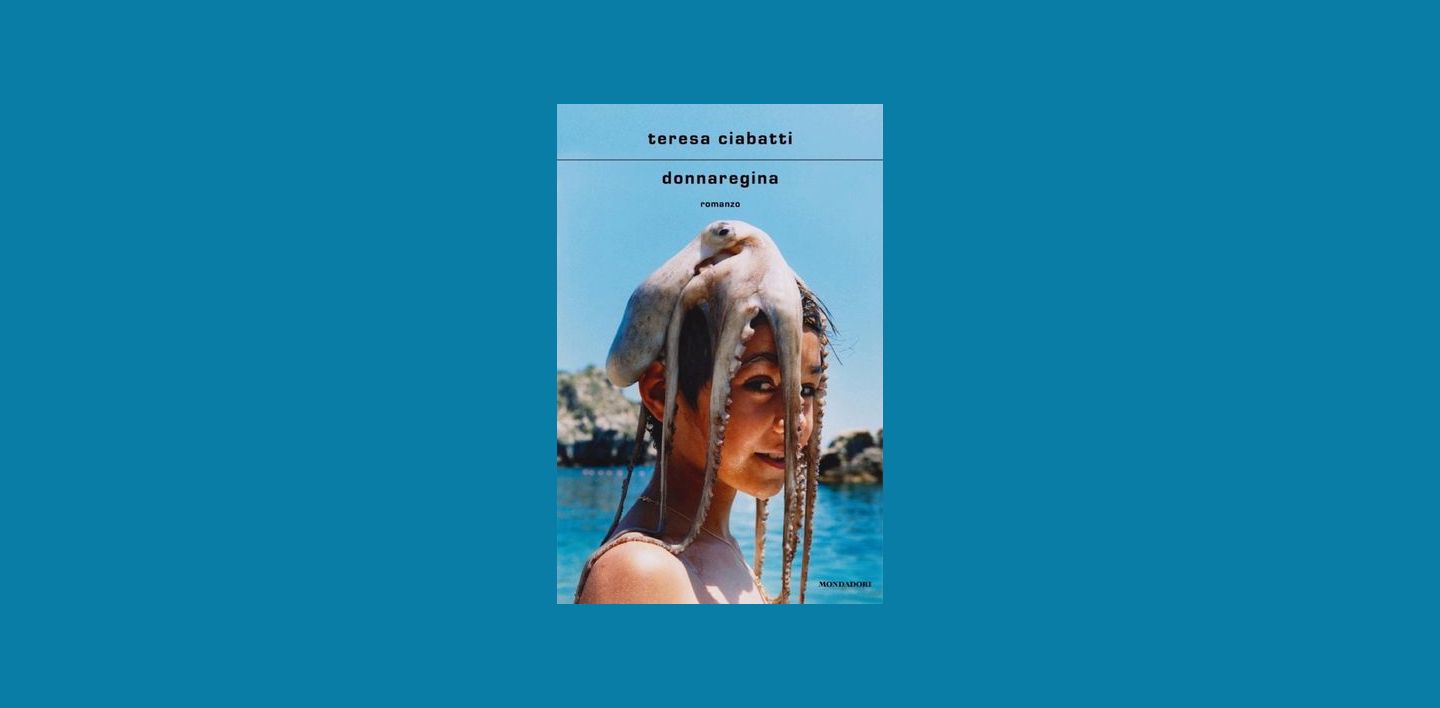

In Donnaregina la pratica è quella di una poetica romanzesca con cui Ciabatti scioglie una biografia in un’autobiografia, esaltando le contraddizioni del criminale e affiancandole alla complessità narcisistica e tormentata dell’autrice.

“Che senso ha ricostruire un’epopea attraverso un unico sguardo? Cosa ne esce se non una contraffazione di seconda mano? Va bene ‒ rifletto ‒ fra noi si è ingaggiata una lotta di rappresentazione, io che tento di portare Misso a me, Misso che pretende di essere raccontato a modo suo, io che forzo da una parte, lui dall’altra. Il ritratto finale sarà il risultato delle due spinte”. In realtà non c’è mai partita, perché le due spinte sono afferenti entrambe alla medesima visione di Ciabatti. Ogni tentativo di Misso di riportare il discorso all’interno anche di una ‒ per quanto critica ‒ mitologia criminale, decade di fronte allo sguardo dell’autrice la cui forza immaginativa è potentemente superiore e in grado di assorbire anche l’eccezionalità tragica e violenta di cui è fatta la vita del boss napoletano. La lotta, per Teresa Ciabatti, è sempre tra sé e sé, tra la propria volontà e l’accettazione della medesima.

La domanda che sottende tutto il romanzo è dunque: “Sarò in grado?”. Una messa in discussione di sé continua e ossessiva che porta il lettore all’interno di una doppia narrazione, in cui la vita del camorrista diviene strumentale: all’esperienza del raccontarla, al corpo di una scrittrice e di una madre in crisi, e dunque sull’orlo di un fallimento eclatante, come di una salvezza però sempre resa possibile pagina dopo pagina. Teresa Ciabatti muove la propria narrazione con frenetica inquietudine, ma più offre incertezza, più riesce a convincere il lettore proiettandolo all’interno di una vicenda che assume con straordinaria leggerezza i toni della commedia come della tragedia.

Donnaregina ha la sua forza nell’opporre a una vita da raccontare che si presume violenta ed eccezionale, seducente e criminale, una vita nel suo svolgersi che coinvolge la narratrice e le sue amiche e in particolare sua figlia, una giovane adolescente in crisi. L’autrice è così combattuta tra l’incapacità di saper scrivere di camorra e l’incapacità di essere una buona madre, oltre al sempre eterno complesso (di un’intera generazione) di essere una figlia incapace. Quest’ultimo punto di crisi vede l’autrice in perenne conflitto con il fratello per la casa di famiglia di Orbetello, ormai disabitata e dai costi di gestione insostenibili per entrambi: “Malgrado lui taccia, immagino i pensieri, o comunque gli attribuisco dei pensieri precisi: mio marito e mia figlia non mi sopportano, mio marito appena può parte, mia figlia…”.

Ciabatti muove la propria narrazione con frenetica inquietudine, ma più offre incertezza, più riesce a convincere il lettore proiettandolo all’interno di una vicenda che assume con straordinaria leggerezza i toni della commedia come della tragedia.

Donnaregina in poco più di duecento pagine è effettivamente la biografia del boss Giuseppe Misso e del rapporto con il figlio omosessuale, dato che contiene una doppia trasgressione all’interno delle regole dei clan criminali (e non), ma è anche soprattutto la storia di una scrittrice e del suo senso d’inadeguatezza. Un sentimento che può essere annichilente, ma che Ciabatti utilizza per esplorare ogni aspetto della propria vita, a partire dalla relazione con la figlia, ma anche quella con il marito, il fratello e dunque con il padre e la madre. Ciabatti prende in mano queste pietre sparse lucidandole una a una, fino a ritrovarne quel valore per lei inestimabile.

Un romanzo e una biografia, che contiene anche un saggio di scrittura, che diviene inevitabilmente il racconto di una rinascita: quello di una figlia e di una madre che decide finalmente di fare come crede e come testa comanda: “Il padre mi ripassa il telefono, ci salutiamo, buonanotte, cerca di dormire ‒ siamo ossessionati dal sonno di nostra figlia, quando dorme non può succedere niente. In questo tempo di attesa non scrivo. Lo chiamo tempo di attesa, mai di dolore”. Uno spazio necessario alla rivoluzione, a un pensiero che si fa pratica e dunque liberazione.

Ciabatti offre ai lettori una drammaturgia del contemporaneo efficacissima in cui anche un boss di camorra appare destrutturato e privo di quell’aura criminale e di quella solidità che la categoria sociale di boss dovrebbe garantirgli.

Donnaregina corre pagina dopo pagina, denso di una leggerezza davvero calviniana perché estremamente precisa, esatta e pulita. Una narrazione che offre una facilità di lettura, ma senza nasconderne la complessità, che anzi è discussa nelle medesime pagine. Scrivere e vivere, vivere e morire, uccidere e tornare a vivere. Ciabatti affronta evidentemente nodi cruciali, ma lo fa senza scegliere le scorciatoie di un genere o di un testo che sfugga a una sincera appartenenza. L’autrice mette a fuoco ogni cosa, sia nel senso di bruciare tutto quanto le finisce tra le mani, sia nel senso di focalizzare con precisione paura e coraggio. Perché di questo infine racconta il romanzo, non tanto di chi vorremmo essere e di come si è tragicamente lontani dall’esserlo, ma di chi si è e della paura che fa saperlo, così come del coraggio che serve ogni giorno per essere sé stessi fino in fondo.